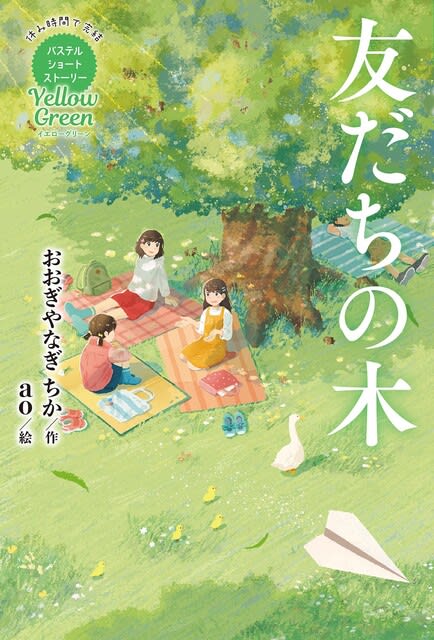

最初このタイトルを見たとき、出会った二人が少しずつ距離を縮めていく話かなあと想像しました。

違った!

もうね。かなわないや、こりゃって思いました。この一言、書くのは勇気がいります。というのは、競争心があるんだと思われたくないから。でもねえ、こういうの自分が書けたらどんなによかったろう。でも無理。この感覚、わかる方はわかると思う。すごく好きな作品に出会うとそう思うんですよ。

森埜こみちさんは、詩人です。

そして、実ははなんと幼稚園のクラスメート。といっても、友だちだったわけではありません。存在、お互い知りませんでした。それが、それぞれ児童文学を書くようになり、そこで出会って、秋田だよねえから、遡り、話しているうちにまさかの幼稚園クラスメートという事実が発覚したのです。

それで、今回思ったのは、

私はこみちさんのことを、何も知らない!

この物語は、創作なはず。でも、こみちさんそのものなんじゃないかな! って思わせられるんですよ。

物語は、伯母さんのところに行った少女と伯母さんとの会話で成り立っています。

少女も伯母さんも、こみちさん! たぶん。

伯母さんは、どうも自由人です。いろんなところに旅をし、出会いをしています。たぶん、こういう出会いは誰にだってあるはず。でも、その出会いの瞬間を捕まえることができるかどうか・・。できる人がこうして、言葉でそれを表現できるようにもなれるんです。たぶん、これを読んだ人は、自分がその瞬間を逃していたかもって思うんじゃないかな。あ、もちろん全員じゃあないです。ちゃんとつかんでいる方もいるでしょう。

そして、こうして、その出会いの瞬間を捕まえることができたら、人生は豊かになるんだろう。

ああ、これからでも遅くない。そう思わせてくれる本。

この本との出会いもまたしかり。

いま友人との関係に疲れている子どもに、人と合わせるのが苦手と感じている子どもに、どうかこの本が届きますように。

だいたい、「森埜こみち」っていうペンネームからして、かなわんよ。

夾竹桃

夾竹桃