◎2019年5月3日(金)

建前はどうにでも飾って書けるが、敢えての格好付けはしない。単に、自分の事故現場を改めて見て、安心して川に下れるルートを探してみようというだけのことだ。ただ、その気持ちになかなかなれず、今日に至ってしまった。まだ半分は恐いもの見たさの気持ちがあり、冷静で第三者的な気分にはなってはいない。

かじか荘上の駐車場に車は4台。そしてゲート前に2台。準備していると林道を車が何台か通過していく。備前楯にでも行くのだろう。アカヤシオが盛りらしい。数日前のふみふみぃさんのブログ記事情報によれば、庚申山の展望地はまだ深い雪のようで、そこからの展望を目当てに庚申山に行くとすれば、直前でがっかりといったところだろう。今日の自分は庚申山にも塔の峰にも行く気はない。あくまでも事故現場。

(林道沿いでミツバツツジ)

林道を歩いて行くと、先行の二人連れがゆっくり歩いている。コンニチワでかわしたはいいが、こちらは途中から庚申川に下る。それは見られたくはない。自然に足取りも早くなる。

現場にさしかかった。ここは自分が救出された谷(正確にはガレ沢)の上だが、今日はその谷を下ってみるつもりでいる。その時にナイフで切り裂いて捨てた沢靴の回収をしなきゃならないし、この谷を下れば河原に出られる。

(救出現場。この先はロープなしでは下れない。不鮮明だが右にコンクリの擁壁)

ヘルメットをかぶり、ガードレールを越えて、足もとを覗き込む。コンクリの擁壁状になっている。この下で泣き寝入りしているのをレスキュー隊に引き上げられた。その時は、健康体ならコンクリ脇の岩場を攀じ登れると思っていたところだが、それは大甘だった。一歩間違えば谷底に転落しかねない。やはり無理か。林道に戻った。さっき見かけた二人連れが先を歩いていた。目撃はされていないようだ。

ここがダメならと先に行ってみる。もうこうなると、事故の検証ではなく、河原へのルート探索でしかなくなる。

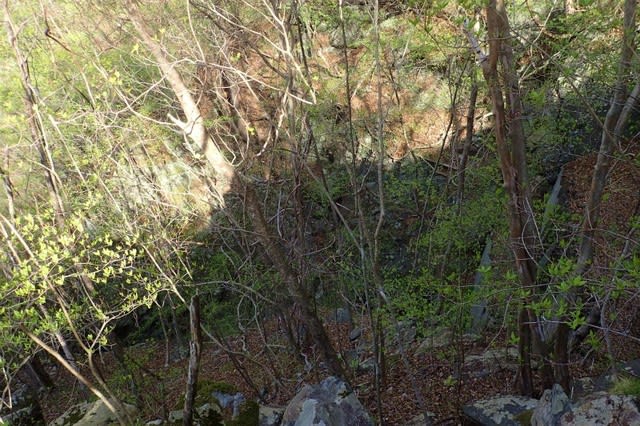

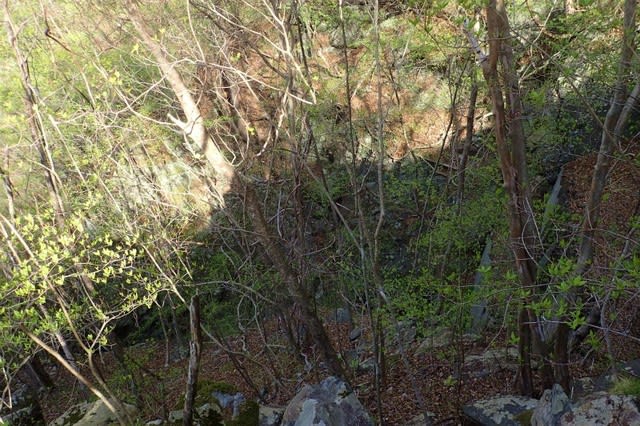

(ここを下ってみた)

(ツツジもあざ笑うように咲いていた)

(写真では楽そうだが、実際はここが限度。両側が谷底に切れている)

小尾根状になっていた。その時はシメシメと思いながらガードレールをまたいだ。ミツバツツジが危なげなところにのんびりと咲いている。しばらく下った。かなり厳しい。何せ先がまったく見えず、急勾配になっていて、両側は切れている。さらに枝ヤブで、つかむ枝はまったく心もとない。ここも使えないな。

万事休す。自分に坑夫滝は縁がなかったかとあきらめる。この先に下れそうなところはない。庚申山やら塔の峰に行く際に、何度も何度もチェックをしている。

林道に戻る作業は半端ではなかった。木の枝でがんじがらめになり、抜け出そうにも安易な足の置き方をすると転落しかねない。ザックに括り付けたストックが邪魔で、取り外そうとしても落ち着ける足場はなく、それどころかザックも引っ張られてもがいたし、樹の幹にヘルメットを叩かれてすごい音がした。

からがらにガードレールにつかまって林道に出た時には、ノドがカラカラになっていた。これまでに体験したことのない恐怖感だったようで、ペットボトルの水を500㎖、丸ごと飲んでしまった。

(林道から。庚申川に下れないのがもどかしい)

ダメならダメでそれでいい。谷に落ちたところでも見て土産話にでもしよう。落差も数メートルほどの坑夫滝。そんな滝にこだわること自体が滝好きな方には不思議だろうが、自分としては、足尾の山にこだわる以上、そして滝の名前がある以上、見ておかないといけない滝だった。この時点で、オレには絶望的だなと思いながら、土産話のネタもまた未練がましさから出てきたに過ぎない。

当初から、河原に出るのならここしかないなと思い、ただ、直進すれば懸垂下降になりかねないところで、左は断崖で到底無理。懸垂覚悟で直進するしかないかと思っていたところに、右に踏み跡を見つけ、これはラッキーとそれを辿ってみたらワイヤーが目に入り、つかまって下ったら、ワイヤーは途中で切れていて谷に転落したというのが事故の顛末。ワイヤーはただの空中ケーブルで、腐りきって宙ぶらりんの状態だった。せめて、樹の葉が繁る前に、下を覗くことはできるだろう。それで満足すればいい。

直進の先を改めて確認する前に、事故時のように右に踏み跡を辿ると、あれっ、こんなのあったっけ? と思える踏み跡が左に下っていた。ここで事故の検証は探索に戻ってしまった。

(庚申川の河原に出た。あっけなくでもなかった。上に林道のガードレールが見える)

恐々と踏み跡頼りに下った。詳細は記さない。結果として、ロープも使わずに庚申川の河原に降り立った。

よほどに、きりんこさんにお尋ねしようかと思っていたが、少しばかりのプライドもあったのでそれは避けていた。何だ、こういうことかというあまりのあっけなさにあきれてしまった。何だ、ただ視野が狭かっただけのことじゃないのか。それが事故に直結したわけか。

これから坑夫滝を見に行くのは可能だが、元から滝見に来たわけではなく、検証と探索が目的であったわけで、それで終了だし、それ以上に、事故現場の谷の先の小尾根を下った際に体力はかなり消耗していた。まして沢靴を持参しているわけでもなく、地下足袋のままでも行けるだろうが、今日のところは自重しておこう。疲れた体力で下半身ずぶ濡れで滝の前まで行けたとして、戻れる体力に自信はない。

林道に戻る。かなりぐったりしていたし、このまま家に帰るつもりでいた。予定としては備前楯に寄ってもいいかと思ってもいたのだが。単独ハイカーがタバコを吸って休んでいた。ザックが大きい。沢ですかと聞かれた。返事は濁し、山荘にでも泊まって皇海山ですかと聞くと、庚申山から中倉尾根に乗るとのこと。オロ山の下でテント泊のようだ。この山塊は初めてのようで、中倉尾根方面への分岐を心配していた。自分の知る範囲内で教え、さらに展望地は雪が深いようですよとも。展望地に行かずとも、中倉尾根に至る間に展望スポットはある。タバコを一緒になって吸えば、話が長くなりそうなのでそれは控えた。まぁお気をつけて。

ヘルメットを手にぶら下げて駐車場に戻った。車が一台増えている。あの単独氏の車だとしたら、中倉山から下って親水公園に出たとして、どうやってここまで戻るのだろう。車道歩き2時間は覚悟だ。それも上りメインの作業。一応、塔の峰ルートも説明しておいたが、舟石新道も含めてネットの情報はしっかりと頭に入っているようだったし、中倉山に行ったことがないのなら、一度は見ておいてもいいだろう。渓谷鉄道で来たと思いたい。

このまま帰るにしてもまだ10時前。さりとて、備前楯に行くほどの体力はすでにない。ふみふみぃさんの1103m標高点ピークを思い出した。もう遅いかもしれないが、終わりかけのアカヤシオでも見に行こうか。終わりだったらそれまでのこと。何やかやと言いながら、検証と探索だけで帰路に就くのも寂しい。

(1103m標高点ピーク)

とにかく備前楯へのハイキングコースから1103mに登るのは避けたかった。登るのなら南から尾根伝いと思っていた。だが、体力はすでにないので、このプランは成立しない。舟石峠に向かいながら、1103mピークが右手真横に見えるちょい先に若干の路肩があったので、そこに車を駐めた。尾根型は明瞭ではないが、方角としては北西からの登りになる。帰路は北に下って、沢沿いに戻る形になった。

(沢を渉って)

(荒れた斜面を適当に登る)

(途中休憩。登って来た斜面)

一旦、涸れ沢に下り、また細い水流の沢を渉る。いきなりの急斜面だ。緩いところを見つけては徐々に上を目指すが、途中から見え出したアカヤシオは急斜面限定で咲いている。かなりの蛇行で登ることになった。遠くから眺めるピンクより、できれば接近して撮りたい気分になる。

(ようやく出てきた)

(花は小さくというか、大きいのは大方が落ちている)

(せいぜいこんなものだ)

(アップでは出せない)

(これはまだ賑やかなほうだ)

(1103m山頂はそこ)

(そして山頂。山名板はあるはずもない。標高板も要らないだろう)

左に行ったり右に行ったり、下ってみたり登ってみたりと、かなりの時間をかけて1103mピークに到着した。残念ながら、小友同様に、ふみふみぃさんの盛りからはすでに遠ざかっていて、咲いている花よりも落ちている花の方が多かった。相応に見映えのするアカヤシオには出会えなかった。

1103mから見える備前楯の山肌は鳴神山同様にピンクに染まっていた。ここでさらに酷使した体力では、これからハイキングコースに出て備前楯に向かうのは無理な話で、まして、山頂から舟石峠の駐車場がちらりと見えるが、少なくとも10台以上の車が見えた。ふみふみぃさんの後追いで大方が向山に行っているとも思えず、やはり備前楯はなし。一応、南に下る尾根の様子だけは確認しておいた。いずれ機会もあるだろう。さらに南にある1132mはハイキングコースから離れて下ることはできても、下から登り上げるのはまずは無理だろう。⇒なんて記しながらも、5年前にその1132mを経由して下っていた。何とも情けないボケた話で、下ったコースを逆に登ればたいしたこともなく、まして、きりんこさんのコメントのように金網デスマッチもなかった(きりんこさんコメントを拝見しての後日談)。

(下りで1)

(下りで2)

(下りで3)

(備前楯山)

(下りで4)

(下りで5)

北に下ると、これまた急斜面に名残のアカヤシオがしつこく残って咲いている。左下の車道脇の小広いところではBBQでもやっているのか、小さなテントを広げてくつろいでいる人の姿が見える。まさかRRさんではないだろうな。以前、あのあたりでRRさんがBBQをやっていたというコメントをいただいたことがある。

アカヤシオが疎らになり、さらに花の具合も悪くなったところで真下に沢筋が見えた。ここは急斜面だった。

(沢に下る)

(景観は良い)

(何というのか…)

あとは沢筋に下って車道に出るだけ。車道下はこんなに静かな風景だったのかと今さらながらに知る。沢は二本ある。いずれも水がしみ出ていたり、流れがあったりなかったり。樹に葉がつけば、この辺も薄暗くなるのだろうか。

自分の車が見えてきたので、適当に斜面を登って車道に出た。12時数分前。2時間も徘徊していないが、今日の暑さも手伝ってか、かなり疲れた。もうどこにも寄らずに帰ろう。

建前はどうにでも飾って書けるが、敢えての格好付けはしない。単に、自分の事故現場を改めて見て、安心して川に下れるルートを探してみようというだけのことだ。ただ、その気持ちになかなかなれず、今日に至ってしまった。まだ半分は恐いもの見たさの気持ちがあり、冷静で第三者的な気分にはなってはいない。

かじか荘上の駐車場に車は4台。そしてゲート前に2台。準備していると林道を車が何台か通過していく。備前楯にでも行くのだろう。アカヤシオが盛りらしい。数日前のふみふみぃさんのブログ記事情報によれば、庚申山の展望地はまだ深い雪のようで、そこからの展望を目当てに庚申山に行くとすれば、直前でがっかりといったところだろう。今日の自分は庚申山にも塔の峰にも行く気はない。あくまでも事故現場。

(林道沿いでミツバツツジ)

林道を歩いて行くと、先行の二人連れがゆっくり歩いている。コンニチワでかわしたはいいが、こちらは途中から庚申川に下る。それは見られたくはない。自然に足取りも早くなる。

現場にさしかかった。ここは自分が救出された谷(正確にはガレ沢)の上だが、今日はその谷を下ってみるつもりでいる。その時にナイフで切り裂いて捨てた沢靴の回収をしなきゃならないし、この谷を下れば河原に出られる。

(救出現場。この先はロープなしでは下れない。不鮮明だが右にコンクリの擁壁)

ヘルメットをかぶり、ガードレールを越えて、足もとを覗き込む。コンクリの擁壁状になっている。この下で泣き寝入りしているのをレスキュー隊に引き上げられた。その時は、健康体ならコンクリ脇の岩場を攀じ登れると思っていたところだが、それは大甘だった。一歩間違えば谷底に転落しかねない。やはり無理か。林道に戻った。さっき見かけた二人連れが先を歩いていた。目撃はされていないようだ。

ここがダメならと先に行ってみる。もうこうなると、事故の検証ではなく、河原へのルート探索でしかなくなる。

(ここを下ってみた)

(ツツジもあざ笑うように咲いていた)

(写真では楽そうだが、実際はここが限度。両側が谷底に切れている)

小尾根状になっていた。その時はシメシメと思いながらガードレールをまたいだ。ミツバツツジが危なげなところにのんびりと咲いている。しばらく下った。かなり厳しい。何せ先がまったく見えず、急勾配になっていて、両側は切れている。さらに枝ヤブで、つかむ枝はまったく心もとない。ここも使えないな。

万事休す。自分に坑夫滝は縁がなかったかとあきらめる。この先に下れそうなところはない。庚申山やら塔の峰に行く際に、何度も何度もチェックをしている。

林道に戻る作業は半端ではなかった。木の枝でがんじがらめになり、抜け出そうにも安易な足の置き方をすると転落しかねない。ザックに括り付けたストックが邪魔で、取り外そうとしても落ち着ける足場はなく、それどころかザックも引っ張られてもがいたし、樹の幹にヘルメットを叩かれてすごい音がした。

からがらにガードレールにつかまって林道に出た時には、ノドがカラカラになっていた。これまでに体験したことのない恐怖感だったようで、ペットボトルの水を500㎖、丸ごと飲んでしまった。

(林道から。庚申川に下れないのがもどかしい)

ダメならダメでそれでいい。谷に落ちたところでも見て土産話にでもしよう。落差も数メートルほどの坑夫滝。そんな滝にこだわること自体が滝好きな方には不思議だろうが、自分としては、足尾の山にこだわる以上、そして滝の名前がある以上、見ておかないといけない滝だった。この時点で、オレには絶望的だなと思いながら、土産話のネタもまた未練がましさから出てきたに過ぎない。

当初から、河原に出るのならここしかないなと思い、ただ、直進すれば懸垂下降になりかねないところで、左は断崖で到底無理。懸垂覚悟で直進するしかないかと思っていたところに、右に踏み跡を見つけ、これはラッキーとそれを辿ってみたらワイヤーが目に入り、つかまって下ったら、ワイヤーは途中で切れていて谷に転落したというのが事故の顛末。ワイヤーはただの空中ケーブルで、腐りきって宙ぶらりんの状態だった。せめて、樹の葉が繁る前に、下を覗くことはできるだろう。それで満足すればいい。

直進の先を改めて確認する前に、事故時のように右に踏み跡を辿ると、あれっ、こんなのあったっけ? と思える踏み跡が左に下っていた。ここで事故の検証は探索に戻ってしまった。

(庚申川の河原に出た。あっけなくでもなかった。上に林道のガードレールが見える)

恐々と踏み跡頼りに下った。詳細は記さない。結果として、ロープも使わずに庚申川の河原に降り立った。

よほどに、きりんこさんにお尋ねしようかと思っていたが、少しばかりのプライドもあったのでそれは避けていた。何だ、こういうことかというあまりのあっけなさにあきれてしまった。何だ、ただ視野が狭かっただけのことじゃないのか。それが事故に直結したわけか。

これから坑夫滝を見に行くのは可能だが、元から滝見に来たわけではなく、検証と探索が目的であったわけで、それで終了だし、それ以上に、事故現場の谷の先の小尾根を下った際に体力はかなり消耗していた。まして沢靴を持参しているわけでもなく、地下足袋のままでも行けるだろうが、今日のところは自重しておこう。疲れた体力で下半身ずぶ濡れで滝の前まで行けたとして、戻れる体力に自信はない。

林道に戻る。かなりぐったりしていたし、このまま家に帰るつもりでいた。予定としては備前楯に寄ってもいいかと思ってもいたのだが。単独ハイカーがタバコを吸って休んでいた。ザックが大きい。沢ですかと聞かれた。返事は濁し、山荘にでも泊まって皇海山ですかと聞くと、庚申山から中倉尾根に乗るとのこと。オロ山の下でテント泊のようだ。この山塊は初めてのようで、中倉尾根方面への分岐を心配していた。自分の知る範囲内で教え、さらに展望地は雪が深いようですよとも。展望地に行かずとも、中倉尾根に至る間に展望スポットはある。タバコを一緒になって吸えば、話が長くなりそうなのでそれは控えた。まぁお気をつけて。

ヘルメットを手にぶら下げて駐車場に戻った。車が一台増えている。あの単独氏の車だとしたら、中倉山から下って親水公園に出たとして、どうやってここまで戻るのだろう。車道歩き2時間は覚悟だ。それも上りメインの作業。一応、塔の峰ルートも説明しておいたが、舟石新道も含めてネットの情報はしっかりと頭に入っているようだったし、中倉山に行ったことがないのなら、一度は見ておいてもいいだろう。渓谷鉄道で来たと思いたい。

このまま帰るにしてもまだ10時前。さりとて、備前楯に行くほどの体力はすでにない。ふみふみぃさんの1103m標高点ピークを思い出した。もう遅いかもしれないが、終わりかけのアカヤシオでも見に行こうか。終わりだったらそれまでのこと。何やかやと言いながら、検証と探索だけで帰路に就くのも寂しい。

(1103m標高点ピーク)

とにかく備前楯へのハイキングコースから1103mに登るのは避けたかった。登るのなら南から尾根伝いと思っていた。だが、体力はすでにないので、このプランは成立しない。舟石峠に向かいながら、1103mピークが右手真横に見えるちょい先に若干の路肩があったので、そこに車を駐めた。尾根型は明瞭ではないが、方角としては北西からの登りになる。帰路は北に下って、沢沿いに戻る形になった。

(沢を渉って)

(荒れた斜面を適当に登る)

(途中休憩。登って来た斜面)

一旦、涸れ沢に下り、また細い水流の沢を渉る。いきなりの急斜面だ。緩いところを見つけては徐々に上を目指すが、途中から見え出したアカヤシオは急斜面限定で咲いている。かなりの蛇行で登ることになった。遠くから眺めるピンクより、できれば接近して撮りたい気分になる。

(ようやく出てきた)

(花は小さくというか、大きいのは大方が落ちている)

(せいぜいこんなものだ)

(アップでは出せない)

(これはまだ賑やかなほうだ)

(1103m山頂はそこ)

(そして山頂。山名板はあるはずもない。標高板も要らないだろう)

左に行ったり右に行ったり、下ってみたり登ってみたりと、かなりの時間をかけて1103mピークに到着した。残念ながら、小友同様に、ふみふみぃさんの盛りからはすでに遠ざかっていて、咲いている花よりも落ちている花の方が多かった。相応に見映えのするアカヤシオには出会えなかった。

1103mから見える備前楯の山肌は鳴神山同様にピンクに染まっていた。ここでさらに酷使した体力では、これからハイキングコースに出て備前楯に向かうのは無理な話で、まして、山頂から舟石峠の駐車場がちらりと見えるが、少なくとも10台以上の車が見えた。ふみふみぃさんの後追いで大方が向山に行っているとも思えず、やはり備前楯はなし。一応、南に下る尾根の様子だけは確認しておいた。いずれ機会もあるだろう。さらに南にある1132mはハイキングコースから離れて下ることはできても、下から登り上げるのはまずは無理だろう。⇒なんて記しながらも、5年前にその1132mを経由して下っていた。何とも情けないボケた話で、下ったコースを逆に登ればたいしたこともなく、まして、きりんこさんのコメントのように金網デスマッチもなかった(きりんこさんコメントを拝見しての後日談)。

(下りで1)

(下りで2)

(下りで3)

(備前楯山)

(下りで4)

(下りで5)

北に下ると、これまた急斜面に名残のアカヤシオがしつこく残って咲いている。左下の車道脇の小広いところではBBQでもやっているのか、小さなテントを広げてくつろいでいる人の姿が見える。まさかRRさんではないだろうな。以前、あのあたりでRRさんがBBQをやっていたというコメントをいただいたことがある。

アカヤシオが疎らになり、さらに花の具合も悪くなったところで真下に沢筋が見えた。ここは急斜面だった。

(沢に下る)

(景観は良い)

(何というのか…)

あとは沢筋に下って車道に出るだけ。車道下はこんなに静かな風景だったのかと今さらながらに知る。沢は二本ある。いずれも水がしみ出ていたり、流れがあったりなかったり。樹に葉がつけば、この辺も薄暗くなるのだろうか。

自分の車が見えてきたので、適当に斜面を登って車道に出た。12時数分前。2時間も徘徊していないが、今日の暑さも手伝ってか、かなり疲れた。もうどこにも寄らずに帰ろう。

それにしても,事故当時は,よく下れないような沢を登り返されたモノだと,改めて思いましたヨ。やはり,その場限りの火事場の馬鹿力だったのでしょうケド,骨折後,ホントウに80mの滑落にならずに済んで何よりでしたネ。

それと,こんなのあったっけ? と思える左の踏み跡,まぁ,探索をしていて焦りを感じる時は,往々にしてこんなモンです。自分も危うげにクリアしつつも,振り返るとな~んだなんてことは,往々にしてあるし。視野が狭まっている時は,一度,休んで回りを見回すことも大事なんだと,改めて思いました。

それはさておき,1103m周辺のアカヤシオは,さすがに遅かったでしょう。自分は,翌日,薬師岳~大木戸山界隈を歩いて来ましたが,1200m~1350m辺りが盛りでしたから。

ちなみに,天気は散々だったケド,アカヤシオの海に埋もれることが出来ました。

見つかっちゃいました‼️。この10年位は盆とゴールデンウィークは、あそこでキャンプしてます。今回はカミさんと愛猫が一緒だったので、何処にも行かず、ず〰️〰️とぼ〰️〰️としてました。寄っていただければ焼き肉位お出ししたのに。以前はジャンダルム下だったんですけどね。

庚申沢は釣り師が多いせいか、弱点は此処だと思う所には大抵踏み後かトラロープがあります。

1103mピーク、南~西斜面は結構作業道があって探検しがいがあります。ちなみに翌日早朝、たそがれさんの下降ルートを散策中超至近距離で銃声が‼️‼️、死んだと思いました。

すべておっしゃる通りのことと思います。懸垂覚悟で下ったら、予定とは違ったところに踏み跡が見えた。まっしぐらに行ったはいいが、方向が違うので適当に下ると深い淵で下れない。戻って、改めて踏み跡を追うと、今度はワイヤーが目についた。ここで、はてなと首を傾げるなり、元に戻っていれば、今回改めて気づいた踏み跡にも引っかかったでしょう。これはやったといったガツガツ感しかなかっので、他のことは何も見ず、考えもしなかったのですよ。確かに往々にしてこんなものですが、これが笑ってごまかせるレベルのことならともかく、ヘタすれば死んでいたかもしれないわけですからね。戒めとしなけゃいけないことなのですけど、何だかまたやりそうだなといった気持ちも多分にありますね。

薬師から大木戸でアカヤシオの海ですか。いいですねぇ。人様の情報は翌日にでも行かないと間に合わない。のんびりしていると、アカヤシオは数日で元気がなくなる。これもまたそんなものでしょう。

今日は、目当てにせずに根本山に行って来ました。標高としては遅いわけですが、意外にも生きのいいアカヤシオに出会えましたよ。海とまではいかず小沢みたいなものでしたけどね(笑)。

やはりRRさんでしたか。冗談半分ではありましたが、あんなところでBBQをやってくつろいでいるのはRRさんぐらいのものだろうと思ったものです。車の形がはっきりとは見えず、下りたら確認しに行こうかとまで思っていましたが、さすがに忘れてしまいました。かなり疲れてもいましたしね。気持ちの余裕なしの状態でした。

ところで、指の骨折はもう問題なしのようでよかったですね。でもまだまだつかまなきゃならないような岩場は要注意でしょうか。

1103m付近は作業道が結構ありますか。あちこちに古河マークの石杭がありますから、あっても不思議ではありませんが、ピークの南には、文中には記しませんでしたが、あれはどう見ても作業道だと思しきしっかりした踏み跡が下っていました。いずれ歩いてみるつもりではいます。

この時期に銃声ですか。RRさんを何かと間違えたのじゃないですか。そうでなかったら至近距離というのもないような気もしますが、あの辺も物騒で要注意なんですね。

今回の庚申川探索で坑夫滝に一歩近づきました。さらに上流に行くつもりは今のところありませんが、せめて、雨降沢には入り込んでみたいですね。

事故現場の検証、お疲れ様です。

先日、歩いた奥秩父で下り尾根の末端で沢への下降点を探してうろうろしたのですが、記事を拝見してそんな事が頭に浮かびました。特殊な事情にもよるのでしょうが、たそがれさんにして、これまでに体験したことのない恐怖感とおっしゃるのは、よほどの事なんでしょうね。写真からもヤバそうな雰囲気が伝わってきます。

奥秩父の避難小屋で一緒になった女性が、GW前半に中倉山から庚申山、皇海山、松木沢の尾根や沢を下ったという強者でしたが、たそがれオヤジさんのお名前が出て驚きました(^^)そんな事もあり、記事を拝見し、久しぶりに塔の峰や庚申山へ行きたくなりました。それと奥秩父もアカヤシオが満開でした。

たそがれさんの行かれたルートを探ってみたくもありますが、下りた後本流は泳がないと上に行けないようですし、雨降沢に行く気になったらかなあと。

1103mは私が訪れた時に盛りだったのであれから雨も挟むと大分終わっていたでしょう。逆に備前楯山方面はかなりいい感じに咲いていたようですが一般ハイカーも盛りだくさんと思うと行く気は失せますね。

BBQやっていたのが本当にRRさんだったとは(笑)。コメントでいいオチがつきましたね。

今回の実況見分にて、たそがれさんにとってのけじめ、一区切りといったところでしょうか。教訓を今後に生かさなければと思いつつ、また同じことを繰り返しそうになる、確かにそうだよなぁと思います。でも昨日はジャンダルムを直登しそうになり、たそがれさんの記事を思い出して自重することができましたよ。

けしかけるわけではありませんが、坑夫滝もしくは雨降沢へ行くなら、もうひとつ上流側の小尾根だと思います。たぶん冷静に降りて行けば、今回下られた尾根と同じ感じで川にたどり着けるかと。そこからでしたら、坑夫滝が見えるところまで靴をぬらさずに行けたかと思います。

同じ日、私は文蔵橋のところに車をとめて文蔵沢両岸尾根のアカヤシオ見物をしていました。標高点1132mあたりもそれなりにきれいでしたが、見ごろは1200mよりも上といった感じでしたね。一般道以外は誰にも会わず、静かに花見を楽しむことができました。最後は尾根の末端にこだわった結果金網デスマッチになってしまいました(笑)

最後の画像の花は、ヒトリシズカですね。

自分は未だに客観的に思えないところがありましたが押し付けなく、たそがれさんってホント正直なお人なんだなぁと思いました。何が分かれ目だったかを知ることは少ないです。労せず学ぶことが出来ました。自分も目力が弱っていると思ってます・・一緒に行くとお先にどうぞと言われそうなので躊躇しますが、あるのか分かりませんが坑夫滝を見に行く際には、声掛けください。ビビりながらご一緒させていただきます。機会されば、またBBQやりますか?

往々にして、尾根の末端部は要注意です。ことに沢に接するところは。崖状になっていたり、水で侵食されているケースが多いですから。おとなしそうな尾根でルンルン気分で下っていると、最後までそうなのはむしろ珍しい方で、きりんこさんのコメントではありませんが、金網やらフェンスが妨害したり、間伐地獄だったり…。

今回の新ルートの探索でノドカラになった小尾根。これは下りよりも戻りの登りが恐かったです。どうしても足を踏ん張って登ろうとする。どうしても岩やら樹に頼る。通路は狭く、左右はスパッとしている。立ち木には身体を止められる。ガードレールに手をかけた時は命からがら逃げ出したといった感じでしたよ。

奥秩父は避難小屋泊まりでしたか。いいですねぇ。まだまだ元の足には戻っていず、うらやましくなります。そちら方面に行きたいのですが、なかなか踏ん切りがつかなくて。骨折痕はどうも気分的な後遺症続きです。

私の知り合いに、そんな強者な方はおりません。まして女性でしょ。どなたでしょうか(笑)。GW前半といったら、皇海山には残雪があったろうし、松木沢の水もかなり冷たかったはず。当然、荷も重かったでしょう。すごい方ですね。今の私では、そのルートで庚申山に行くのがせいぜいです。