◎2018年9月11日(火)

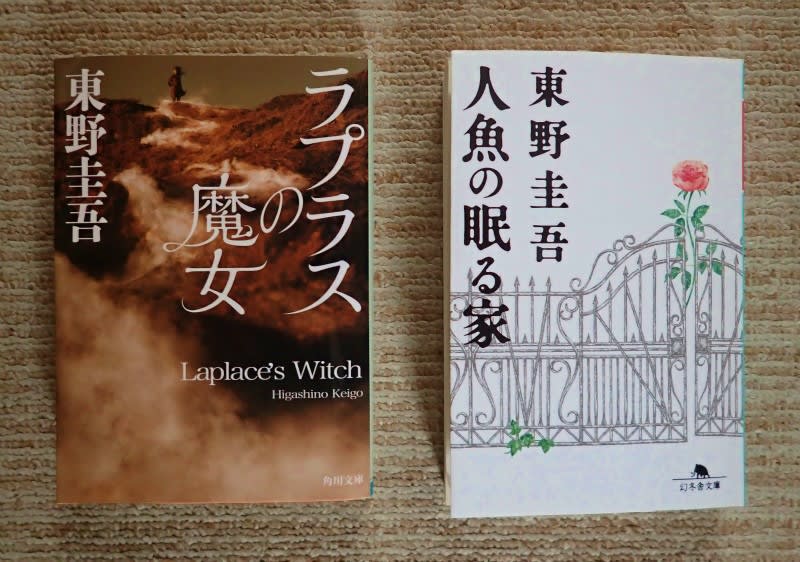

東野圭吾の文庫本を続けて二冊読んだ。『ラプラスの魔女』と『人魚の眠る家』。一気に四日で読んだ。読み続けながら次第に気が重くなり、『人魚…』で頂点に達した。二冊読み終えてぐったりし、ようやく解放された気分にまでなった。ともに事故の前に買い込んでいた本で、読書三昧の日々では手持ち在庫もそろそろ少なくなり、楽しみは後回しということにして残しておいた本だった。

買ったきっかけは、自分の場合の選択のパターンはいつもそうなのだが、裏表紙のストーリーの内容が面白そうだなといった程度のもので(これに裏切られたことは何度もある)、読みながら、何とも言えない圧迫感がずっと続くとは思いもしなかった。正直のところ、読後感はまったくよろしくない。さりとて、読まなきゃよかった、読んで失敗したということではない。これまでとは違った東野圭吾の世界に触れ、ましてその内容が何というか、一言で記せば、おそろしい人間の性(さが)の世界といったものだったからだ。

気分転換に次の本は漫画にした。矢口高雄の『マタギ』。矢口高雄とはいえ、構えて読む必要もないし、さらっと流せる。

いわゆる流行作家の中で自分の好みのダントツは東野圭吾で、次が乃南アサ、浅田次郎、宮部みゆきの順になる。この四人の少なくとも一人は、読書好きの方なら、年齢・男女問わずに、大方の好きな小説家の中に入れるのではないだろうか。乃南アサに関しては、その男性的な感覚も交えながらストーリーを展開させていくところが好きなのだが、先日読んだ『水曜日の凱歌』にも、そんなところがあった。

東野圭吾物はこれまで新刊、文庫を含めて25冊ほど読んでいる。やや難解なガリレオシリーズを含め、ずっと気軽に読めたものだが、今度の二冊がこんなに重く感じるのは、年のせいで感性も衰えてきているせいなのか。それとも、東野圭吾自身に微妙な変化があるのか。自分には重苦しく漂った空気の中で読んでいるようなもので、ついていくのが苦しいだけだった。いまだに、頭がぼんやりとしている。

大江健三郎の小説は、舞台に四国の森が出てくる頃から読むのがしんどくなり、以降はほとんど読まなくなった。タイトルだけで選んだ『河馬に噛まれる』も読み終えるのがつらかった。ノーベル賞作家と比較するのも何だが、今回の東野圭吾の小説から感じる気の滅入り方はまた別のものだ。読んだのは文庫本だし、新刊当時のここ3~4年の傾向なのだろうか。新刊本は買えないから、今のところはどう考えたら良いものやら苦慮している。ただ、面白かった、つまらなかったで済ませられればそれに越したことはないのだが…。

とはいっても、東野圭吾は、これからも引き続き、文庫の新刊が出れば買っては読むだろうし、気が向いたら新刊でも買うだろう。

今回の、東野圭吾の件は、下重暁子の『極上の孤独』、佐藤愛子の『九十歳。何がめでたい』なんてお気軽な本を読んだ後だからそう感じたのかもしれない。それは断定できない。ここで余計な感想を入れるが、『極上の孤独』。あんな本が何でベストセラーになっているのやら。金持ちで、社会的地位にも恵まれたバアチャンが好き勝手なことを言っているなぁと思いながら読んだ。そんな理想を具現化してやっているのもまたご立派だ。軽井沢だったかに、赤の他人扱いのご主人も知らない秘密の別荘なんかをお持ちになって、せっせと理想の世界に浸れてようございますわねといった思いがないわけでもない。これもまたベストセラーになったらしい『家族という病』を読んでもいないので、これ以上の批判めいたことは言えない。むしろ、『九十歳。…』の方がすんなりと気持ちよく読めた。もう開き直っている。これを読みながら、佐野洋子のエッセイを思い出した。彼女の後期のエッセイは死そのものを待ちわびているところがあって、今の佐藤愛子と共通の境地だと思った。

ここで余計なことを記す。自分は村上春樹の小説は『ノルウェイの森』と『1Q84』しか読んだことがない。この程度だからヘタな感想は記さないが、二冊を読んだ限りでは、何でこの方が、毎年のようにノーベル文学賞の候補になるのか理解できないでいる。これが欧米人の感性には合っているのだろう。自分の趣味ではないというだけの話だ。

これは個人の好き勝手な思いを記したブログであることをご承知願いたい。自分は文芸評論家でもない。こんなおかしな考えを持っている人もいるんだなと、さらっと流していただければ結構で、コメントで反論されても正直のところ困惑するだけの話だ。このブログの文面以上のことはおそらくは記せもしない。

先日、高木からメールがあり、高校の同期生が本を出したということだった。その彼とはクラスで一緒になることはなかったが、学年が上がるに連れて一端のワルになっていて、シンナーで毎日ラリった状態で、長ラン、剃り込みで登校していたことを覚えている。大方の生徒は、廊下で目を合わせないように避けていた。そのまままっとうに高校時代を過ごしていたら東大も無理ではないはずの頭脳だったらしい。少なくとも高校入学までは。何でこうなったのだろうと不思議だった。

アマゾンで本を取り寄せて読んだ。これまでの人生を振り返っている。どうも、野球部に入り、先輩から理不尽なヤキを入れられ、それで野球部を辞めてから自暴自棄になっていったことはわかった。

ただ、自分にはいろいろと物足りないところが多過ぎた。早稲田大学で過ごした学生時代のことはまったくのブランク。そしていまだに鬱を抱えて過ごしているようだが、それをテーマにしながらも、その鬱になっていく過程が記されていない。何とも中途半端な自伝だった。

出版社からして自費出版をやっているところだから、おそらく、人生のけじめとして自費出版したのだろうか。高木にはその旨の感想を送った。彼も、今、その本を読んでいるはずだ。どう思いながら読んでいるのか。高木とは何かと接点もあったようだし。

またくどい内容になってしまった。日常が読書とリハビリ通院で終わっているのでは仕方がない。

今日の診察で、左足への体重負荷が1/3になった。一週間後には1/2になって、松葉杖は一本になるはずだ。丸三週間、左足を地に着かせることはなかった。徐々に回復はしているのだろうが、慣れない左足での歩行だ。自分の足という感覚がない。あせらず、じっくり、慎重にやるしかないだろう。

東野圭吾の文庫本を続けて二冊読んだ。『ラプラスの魔女』と『人魚の眠る家』。一気に四日で読んだ。読み続けながら次第に気が重くなり、『人魚…』で頂点に達した。二冊読み終えてぐったりし、ようやく解放された気分にまでなった。ともに事故の前に買い込んでいた本で、読書三昧の日々では手持ち在庫もそろそろ少なくなり、楽しみは後回しということにして残しておいた本だった。

買ったきっかけは、自分の場合の選択のパターンはいつもそうなのだが、裏表紙のストーリーの内容が面白そうだなといった程度のもので(これに裏切られたことは何度もある)、読みながら、何とも言えない圧迫感がずっと続くとは思いもしなかった。正直のところ、読後感はまったくよろしくない。さりとて、読まなきゃよかった、読んで失敗したということではない。これまでとは違った東野圭吾の世界に触れ、ましてその内容が何というか、一言で記せば、おそろしい人間の性(さが)の世界といったものだったからだ。

気分転換に次の本は漫画にした。矢口高雄の『マタギ』。矢口高雄とはいえ、構えて読む必要もないし、さらっと流せる。

いわゆる流行作家の中で自分の好みのダントツは東野圭吾で、次が乃南アサ、浅田次郎、宮部みゆきの順になる。この四人の少なくとも一人は、読書好きの方なら、年齢・男女問わずに、大方の好きな小説家の中に入れるのではないだろうか。乃南アサに関しては、その男性的な感覚も交えながらストーリーを展開させていくところが好きなのだが、先日読んだ『水曜日の凱歌』にも、そんなところがあった。

東野圭吾物はこれまで新刊、文庫を含めて25冊ほど読んでいる。やや難解なガリレオシリーズを含め、ずっと気軽に読めたものだが、今度の二冊がこんなに重く感じるのは、年のせいで感性も衰えてきているせいなのか。それとも、東野圭吾自身に微妙な変化があるのか。自分には重苦しく漂った空気の中で読んでいるようなもので、ついていくのが苦しいだけだった。いまだに、頭がぼんやりとしている。

大江健三郎の小説は、舞台に四国の森が出てくる頃から読むのがしんどくなり、以降はほとんど読まなくなった。タイトルだけで選んだ『河馬に噛まれる』も読み終えるのがつらかった。ノーベル賞作家と比較するのも何だが、今回の東野圭吾の小説から感じる気の滅入り方はまた別のものだ。読んだのは文庫本だし、新刊当時のここ3~4年の傾向なのだろうか。新刊本は買えないから、今のところはどう考えたら良いものやら苦慮している。ただ、面白かった、つまらなかったで済ませられればそれに越したことはないのだが…。

とはいっても、東野圭吾は、これからも引き続き、文庫の新刊が出れば買っては読むだろうし、気が向いたら新刊でも買うだろう。

今回の、東野圭吾の件は、下重暁子の『極上の孤独』、佐藤愛子の『九十歳。何がめでたい』なんてお気軽な本を読んだ後だからそう感じたのかもしれない。それは断定できない。ここで余計な感想を入れるが、『極上の孤独』。あんな本が何でベストセラーになっているのやら。金持ちで、社会的地位にも恵まれたバアチャンが好き勝手なことを言っているなぁと思いながら読んだ。そんな理想を具現化してやっているのもまたご立派だ。軽井沢だったかに、赤の他人扱いのご主人も知らない秘密の別荘なんかをお持ちになって、せっせと理想の世界に浸れてようございますわねといった思いがないわけでもない。これもまたベストセラーになったらしい『家族という病』を読んでもいないので、これ以上の批判めいたことは言えない。むしろ、『九十歳。…』の方がすんなりと気持ちよく読めた。もう開き直っている。これを読みながら、佐野洋子のエッセイを思い出した。彼女の後期のエッセイは死そのものを待ちわびているところがあって、今の佐藤愛子と共通の境地だと思った。

ここで余計なことを記す。自分は村上春樹の小説は『ノルウェイの森』と『1Q84』しか読んだことがない。この程度だからヘタな感想は記さないが、二冊を読んだ限りでは、何でこの方が、毎年のようにノーベル文学賞の候補になるのか理解できないでいる。これが欧米人の感性には合っているのだろう。自分の趣味ではないというだけの話だ。

これは個人の好き勝手な思いを記したブログであることをご承知願いたい。自分は文芸評論家でもない。こんなおかしな考えを持っている人もいるんだなと、さらっと流していただければ結構で、コメントで反論されても正直のところ困惑するだけの話だ。このブログの文面以上のことはおそらくは記せもしない。

先日、高木からメールがあり、高校の同期生が本を出したということだった。その彼とはクラスで一緒になることはなかったが、学年が上がるに連れて一端のワルになっていて、シンナーで毎日ラリった状態で、長ラン、剃り込みで登校していたことを覚えている。大方の生徒は、廊下で目を合わせないように避けていた。そのまままっとうに高校時代を過ごしていたら東大も無理ではないはずの頭脳だったらしい。少なくとも高校入学までは。何でこうなったのだろうと不思議だった。

アマゾンで本を取り寄せて読んだ。これまでの人生を振り返っている。どうも、野球部に入り、先輩から理不尽なヤキを入れられ、それで野球部を辞めてから自暴自棄になっていったことはわかった。

ただ、自分にはいろいろと物足りないところが多過ぎた。早稲田大学で過ごした学生時代のことはまったくのブランク。そしていまだに鬱を抱えて過ごしているようだが、それをテーマにしながらも、その鬱になっていく過程が記されていない。何とも中途半端な自伝だった。

出版社からして自費出版をやっているところだから、おそらく、人生のけじめとして自費出版したのだろうか。高木にはその旨の感想を送った。彼も、今、その本を読んでいるはずだ。どう思いながら読んでいるのか。高木とは何かと接点もあったようだし。

またくどい内容になってしまった。日常が読書とリハビリ通院で終わっているのでは仕方がない。

今日の診察で、左足への体重負荷が1/3になった。一週間後には1/2になって、松葉杖は一本になるはずだ。丸三週間、左足を地に着かせることはなかった。徐々に回復はしているのだろうが、慣れない左足での歩行だ。自分の足という感覚がない。あせらず、じっくり、慎重にやるしかないだろう。

さて本題の本ですが,東野圭吾さんは最近はご無沙汰してます。人気作家でありますので図書館で借りるとなると,最近作は読めないのが実情です。数年前までは読んでましたがちょっと軽いのでなかなか買って読もうという気がしなくなりました。たそがれさんの感想を読むと多少重そうなので図書館で借りられるなら読んでみましょう。私は昔の「なにわ少年探偵団」とか探偵ガリレオの「予知夢」ぐらいまでは読んでますが,何分読んだそばから忘れていくので探偵ガリレオシリーズなどもう一度読まないと話を思い出さないです。なので最近はよほどのことがない限り図書館から借りることにしてます。

ということで、山で岩から落ちて骨折をしておりました。

一月経ちましたが、ギプスと松葉杖のままで、どうも全快まで目途が立ちません。自分には、骨折ベテランのノラさんと違って初めての経験ですので、なおさら見通しも知れずといったところです。

松葉杖も、つい臆病にも足の平を先についてしまい、第一歩がなかなかかかとから着地できないでいます。仕事も、メインは外回りですので、松葉杖を使っている間は来るなとのことで、欠勤続きですよ(笑)。松葉杖でも出社したいところなのですけどね。一日が長くて、長くて。

さて、私、図書館から本を借りるというのがあまり好きではないのです。文庫本にしろ、新刊を読みたいからわざわざ買ってしまう。不経済な話だとは思うのですが、読みたいものはさっさと読むといったところがあるものですから。そんなことをやっていると、本代だけでもバカになりませんけどね。

確かに、私も東野圭吾は当初は軽い小説といったイメージがありました。ノラさんのおっしゃるように、ガリレオシリーズは、私なんかにしても、二回目に読んでも初めて読んだ気になると思います。

ただ、ここのところ、ちょっと重い感じがして、今回は重苦しい読後感でした。今回は文庫本ですが、数年前に出ているハードカバーなら図書館にも置いてあるかもしれません。

図書館に行かれることがありましたら、ちょっと探してみてください。