神代植物公園で春に枝垂れ桜が咲く下辺りで「ユキワリイチゲ」を見た後、

丁度見頃になっているという梅林に向かいました。その途中梅園近くで

「サンシュユ」(山茱萸)が満開になっているのが見られました。

大きな木で木全体が黄色に染まっているようで見事でした。

丁度見頃になっているという梅林に向かいました。その途中梅園近くで

「サンシュユ」(山茱萸)が満開になっているのが見られました。

大きな木で木全体が黄色に染まっているようで見事でした。

大きな木だったのですが、枝が低く伸びていたので比較的近くで黄色の花を写真で撮ることが出来ました

蕊がツンツンと出ている様子が見られました。

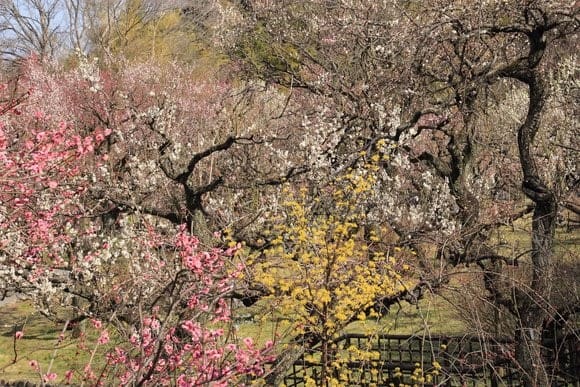

梅園の入り口に行くと紅梅、白梅、山茱萸と三色の花が目に飛び込んできました。

梅園のほとんどの梅が見ごろで圧倒されて数本の梅だけしか撮れませんでした。

名前を見忘れてしまった白梅

名前を見忘れてしまった白梅

紅色が濃い「ベニチドリ」(紅千鳥)

ピンクでやさしい色あいの八重咲きの「ケンキョウ」(見驚)

「シナマンサク」も咲いていたのにとり忘れてしまいましたが

近くで園芸種のマンサクが数種類咲いていました。「オレンジビューティ」というのオレンジ色の「マンサク」

近くで園芸種のマンサクが数種類咲いていました。「オレンジビューティ」というのオレンジ色の「マンサク」

花弁が赤い色に近い「ダイアナ」

花弁が細めで長い「モリス・パリダ」

見頃が過ぎてしまっていましたが数本ある「ソシンロウバイ」が良い香りを漂わせていました。

帰る前にまだ残っていた雪吊りをされていた松を撮って神代植物公園を後にしました。

撮影日 2019年 3月2日