お盆の8月15日、東京ミッドタウンのサントリー美術館で「小袖展」を観て参りました。

サブタイトルは江戸のオートクチュール。

1611年創業の松坂屋が京都の中京区に持つ松坂屋京都染織参考館の小袖700点を含む10000点にわたる所蔵品から、厳選された300点ほどを3度の展示替えで初公開するという意欲的な展示。

会期は7月26日(土)~9月21日(日)ですが、今は8月13日から始まった中期。後期は9月3日からとのこと。

京都の染織参考館の所蔵品は、小袖・能装束・調度品・最新流行の模様を掲載した「雛形本」など多岐に渡りますが、残念ながら平素は一般公開されることなく祇園祭のときに一部が公開されるのみとか。

一般公開されるのは初めてという充実のコレクションは江戸の初期から後期までを網羅していて、当時の上流階級の女性の取って置きの逸品を間近にじっくりと眺めることが出来ます。

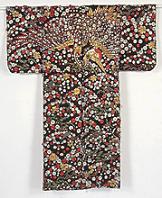

この小袖は江戸時代中期の鶴小花模様腰巻。

背中に大きく羽ばたく鶴、全体に紅白の梅、裾近くに亀と吉祥文様が金糸をふんだんに使った刺繍で表された豪華な一着。

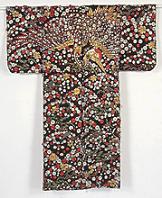

こちらは江戸時代後期の柴垣撫子に燕模様帷子。

大胆な意匠に刺繍、絞り、染の各種技法が施された繊細な手仕事の妙を一枚一枚に感じるとともに、年表に記された江戸時代の禁令とそれに応じて湧き上がる流行の数々を見るのもまた興味深いもの。

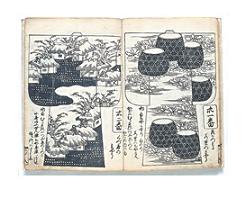

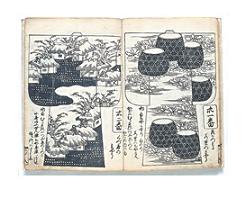

スタイルブックとおぼしき「雛形本」から当時のデザイナーの構成力、繊細な草花などの闊達な自然描写も見所のひとつです。

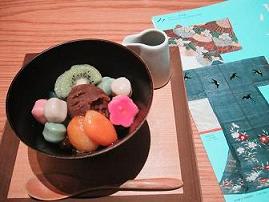

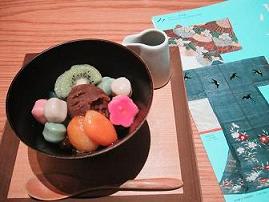

こちらは併設のMuseum Cafeでいただける麩あんみつ・・・彩りもきれいですね

きっと普段着は徹底的にリサイクルされて使われて寿命をまっとうしたのでしょうから、展示されているのは夏衣に至るまで、全て取っておきの逸品と思われる豪奢な小袖ばかりで保存状態も時代を考えると考えられないほど良好で、キモノ好き、工芸品好きには見所いっぱい。

お着物で来場されると1300円の入場料が1000円になる割引特典も気がきいています

サブタイトルは江戸のオートクチュール。

1611年創業の松坂屋が京都の中京区に持つ松坂屋京都染織参考館の小袖700点を含む10000点にわたる所蔵品から、厳選された300点ほどを3度の展示替えで初公開するという意欲的な展示。

会期は7月26日(土)~9月21日(日)ですが、今は8月13日から始まった中期。後期は9月3日からとのこと。

京都の染織参考館の所蔵品は、小袖・能装束・調度品・最新流行の模様を掲載した「雛形本」など多岐に渡りますが、残念ながら平素は一般公開されることなく祇園祭のときに一部が公開されるのみとか。

一般公開されるのは初めてという充実のコレクションは江戸の初期から後期までを網羅していて、当時の上流階級の女性の取って置きの逸品を間近にじっくりと眺めることが出来ます。

この小袖は江戸時代中期の鶴小花模様腰巻。

背中に大きく羽ばたく鶴、全体に紅白の梅、裾近くに亀と吉祥文様が金糸をふんだんに使った刺繍で表された豪華な一着。

こちらは江戸時代後期の柴垣撫子に燕模様帷子。

大胆な意匠に刺繍、絞り、染の各種技法が施された繊細な手仕事の妙を一枚一枚に感じるとともに、年表に記された江戸時代の禁令とそれに応じて湧き上がる流行の数々を見るのもまた興味深いもの。

スタイルブックとおぼしき「雛形本」から当時のデザイナーの構成力、繊細な草花などの闊達な自然描写も見所のひとつです。

こちらは併設のMuseum Cafeでいただける麩あんみつ・・・彩りもきれいですね

きっと普段着は徹底的にリサイクルされて使われて寿命をまっとうしたのでしょうから、展示されているのは夏衣に至るまで、全て取っておきの逸品と思われる豪奢な小袖ばかりで保存状態も時代を考えると考えられないほど良好で、キモノ好き、工芸品好きには見所いっぱい。

お着物で来場されると1300円の入場料が1000円になる割引特典も気がきいています