少し前に、「九州一周気まま旅」を記事にしました。

あれ、実は2度目の九州一周なんです。(あそこは何周しても『きゅうしゅう』なんですよね。。。 )

)

最初の九州一周は、これも車による、気ままなものでした。

手元のアルバムを見ると、日付けは「1997年7月21日~24日」になっています。

■7月21日

国道2号線を西へ。

急がない旅だったから、のんびり走ってみたんです。

夕方、関門トンネルを通過して、この夜は博多に泊りました。

■7月22日

佐賀県を通過して長崎県へ。

雲仙を経て、フェリーで熊本県へ。

このあと国道3号線をひたすら南下。

夜になって鹿児島県へ入りました。

■7月23日

早朝出発、鹿児島市内を抜けて開聞岳へ。

続いて知覧、薩摩武家屋敷、桜島。

その後宮崎に入り、霧島、高千穂、えびの高原へ。

霧島は神秘的な雰囲気でした。人間に例えると「老師」かな。

夕方前に小林市の手作りハム工房にフラリと寄りました。

ここではすっかりお世話になってしまいました。

夕方、国道265号線に入って北上。

この夜は九州山地の中で車中泊。

■7月24日

阿蘇へ。ちょうど正午ごろ山頂に着きました。

ここでいきなり「帰ろう」と思いたち、

そのままぶっ通しで8時間運転して家に着きました。

国道265号

さて問題は23日夜のことです。

前述の通り夕方前に国道265号線に乗りました。

地図で見ると、そのまま北上すれば阿蘇に着くんです。「24日は、阿蘇の山頂で朝日を浴びるのだ 」と決意しました。

」と決意しました。

あまり車も通ってなくて、とっても快適! のどかな風景を見ながら運転を続けます。

そろそろ緩やかな上り坂です。地図で見た通り、このへんから九州山地に入って行くんだな・・・。

ところが道が徐々に細くなっていくではありませんか。

対向車が来たらすれ違うことなんてできません。S字カーブの連続が延々と続くのですが、そのカーブのふくらみのところで辛うじてすれ違えるくらいです。

幸いにも、おそらく林業関係の方でしょう、軽トラックと一度すれ違っただけでした。

国道265号

でもぼくは、あまりにも平和で、のんびりしてました。

そして、全然ひと気がなくて、やや神秘的ですらある山の中の景色をひたすら楽しんでいました。高~い山に、別な高~い山の影が映っている様子などは、自然の威圧感すら感じるようです。

そうこうしているうちに、とりあえず山頂に着きました。

ここはダムの工事中らしい。

そこを過ぎると下り坂です。「ふもとに着けば村があるだろうから、とりあえずそこまで行こう」

西米良村の遠景

途中、何軒かの廃屋と、廃校を見ました。

時計を見るともう6時を過ぎています。

ちょっと不安になりながら、なんとかふもとの村に着きました。「西米良村」です。

ラーメン屋さんで夕ご飯を食べ、付近にその一軒しかなかった食料品店で飲み物と食べ物を買い込んでおきます。

そして、暗くなったにもかかわらず、道を教えてくれたおばちゃんが引き止めてくれたにもかかわらず、地図で見ると一本道ということがぼくの冒険心に火を点けました。

「明日は阿蘇で朝日を浴びるんだ~~」

夜の山道、それも初めて通る道をバカにしてはいけません。そこが九州なら、なおさらです・・・

山中で見る星空は、実にきれいでした。

スパンコールを振り撒いたよう、だなんてありがちな表現しかできない自分がもどかしいくらいです。

車を止めて、ヘッドライトを消してみます。

コワイ・・・

闇がぼくに向かって押し寄せてくるんです。

「鼻をつままれてもわからない」ってこのことだったんだ。

だって民家の明かりも、電柱の電灯も、なーんにもないんです。物音すらしない。

物心ついてから真の闇を見たのは、これが初めてでした。

しかしそんなことにひるんでいるヒマはありません。

なにせ、まだ見ぬ「朝日の中で見る阿蘇」の美しい景色で、ぼくの脳内はテンションが高くなっていましたから。

そこで気づくと、当然のごとく道幅は狭くなっている。

間違いなく対向車とはすれ違うことができない。そのうえ、またもや連続につぐ連続のS字カーブ。

そうこうするうち、あるT字路に出ました。道路標示と地図をよく確認したところで右に行ってみます。

10数分後。記憶に新しい、見覚えのある道路標示のあるT字路に出ました。夜だからうっかり迷ったかな・・・。

注意ぶかくもう一度右折。

すると10数分後、またもや同じT字路に。

???

意を決して、今度は左折してみます。

10数分後・・・ おいおい、また同じT字路だよ・・・

昔話で、旅人がキツネに化かされて同じ所をグルグル回り続ける話がよく出てきますが、もしや、それはこのことなんではなかろうか。

夜、曲がりくねった道を進んでいると方向感覚が失われるんだ、そうだそうなんだ、あ~ヤバイなぁ・・・

なんとかここをやり過ごしてひとまずホッとします。

しかしピンチはここからだったのでした・・・

延々と続く長く曲がりくねった道。(チューリップの『青春の影』の歌詞に出てくるのは「長い一本道」だったなぁ・・・) あるカーブを曲がると、目の前に

岩が!

石じゃありません。岩でした。

そう、崖崩れのため、右上から大きな岩が落ちて、行く手を塞いでいる。

岩と、崩れ落ちた土は、道路の半分を覆っています。

しかも、岩は相当大きく、ぼくひとりが押したところでびくともしない。 さあどうしよう・・・

さあどうしよう・・・

ほんとうにカラスが飛んでてもわからないくらいの闇です。

テールランプの明かりだけでカーブをバックするのは至難の技です。だって標高500メートル以上の山の中の道路ですよ。道路の左側は、見下ろすと何十メートルも、いや何百メートルもあるかもしれない崖なんです。しかもガードレールがない・・・ 。

。

ちなみに道路右側は、逆に切り立った崖です。

進むもならず、退くもならず、ぼくの脇の下はいつの間にか汗びっしょり。

さあ、どうしよう。

「九州山地で男性転落死」「無謀な深夜の運転」・・・、そんな新聞の見出しが頭をよぎります。

しかしぼくは冴えていた。

そうだ! 携帯電話を使って助けを呼べばいいんだぼくってばなんて頭がいいんだろうアハハハハ~

早く助けを呼ぼうと、あせりながら携帯電話を取り出すぼく。

しかし、天は、我を見放した。

携帯電話のディスプレイには、非情にも

圏 外

の二文字が・・・

ぼくが最後に取った手段、それは、

①運転席に座る。

②助手席側の窓を開ける。

③右手でハンドルを握り、助手席側の窓から身を乗り出して前と左を見る。

10cm進んではブレーキを踏むような感じで、おそるおそる前に進んだのでした。

失敗すると左下は奈落の底。落ちればまず命はない。さあ、結果はどうだったのでしょう・・・

失敗してたら今ここでノンキにブログなんかやってませんよね。

何度も何度も道に迷ったあげく、その夜は疲れきって山中で車中泊。もちろん、「朝日のあたる阿蘇山」、拝むことはできませんでした。

国道265号 遠景

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

♪一昨日は大阪に行ってました。今回は電車で。車窓から見える明石の海、この写真よりずーっときれいだったんですよ。

ぼくの実家は、決して裕福ではありませんでした。

いや、むしろ贅沢なんかさせて貰えるような環境ではなかった、と言ったほうがいいのかな。

秋祭りの時に、屋台で売っていた300円のブリキの車のおもちゃが欲しくて欲しくて、父にねだりにねだってみたけどやっぱり買って貰えなくて、泣いてしまった記憶があります。幼稚園の時くらいだったかな。(しつけ、という一面もあったのでしょうね)

欲しいものがあっても、まず我慢しなければならないような環境でした。おもちゃやお菓子やマンガなんて、ほとんど買ってもらったことはありません。でも、その頃はどこの家でも似たり寄ったりだったんですけどね。

そんな家庭だったけれど、ぼくが小学校に上がった頃、1歳違いの姉には「子供文学全集」、ぼくには「偉人の伝記シリーズ」を毎月1冊買ってくれることになりました。

ぼくらのためにわざわざ本屋さんが配達してくれるんです。ちょっと得意な気分でした。

本が来る日(たしか日曜だったと思う)は朝からなんとなくソワソワ。本が来るやいなや、むさぼるように読んだものです。

相変わらず贅沢なんかさせて貰えなかったので、姉と本を交換したり、同じ本を何度も何度も読んだりしました。

この時の幸福感、これが今の自分を形作っているような気がします。

ぼくが今、「お金がなくても幸せなことって有り得る」と思っているのは、こういう体験をして、幸福感を味わったことがあるからでしょうね。

それから、心を刺激してくれるものや、意欲をかきたたせてくれるものに対しては、積極的に目を向けられるようになったこと。しかも、与えられることなんてあまりないから、自分から貪欲に近づこうとすることも覚えました。

そして、選んだのが(いや、用意されていたことなのかもしれないですね)、音楽だった、と思ってるんです。

両親が、「貧乏」でも本をたくさん読むことを、結果的にでも後押ししてくれたこと、ぼくが音楽に興味を持った時に決して文句を言わなかったことには今では深く感謝しています。

知的欲求を追求することに対しては、お金がなくても制約することのなかったぼくの親の考え方、そのありがたみの重さが年を重ねるごとにわかってきたような気がしている今日この頃なんです。

ずっとずっと以前、

まだクチバシが黄色くて、

青いケツにタマゴの殻をくっつけてた小僧っ子

(といってもハタチくらい)だった頃、

年上の友人の影響で、ウエスタンのファッションに凝ってました。

ジーパンにジーンズ・ジャケット、

ウエスタン・シャツ、バンダナ、レザーのベスト。

いっときはストロー・ハットもかぶってたなあ。

帽子に赤のバンダナ巻いて。

靴はもちろんウエスタン・ブーツです。

あの長いブーツ、ほんとは窮屈だったんですよ。

履くのも脱ぐのも面倒だし。

毒蛇に噛まれても大丈夫なようにブーツを履いてるんだって、

誰かに聞いた覚えがある。

いずれにせよ、スニーカーに慣れてた足には

ブーツはハードでした。

時はたち、いつの間にかスーツを着るようになり、

気づけばジーパンもはかなくなってる。

バンダナなんてしまいっぱなしだし・・・

ところが、

ブーツだけは履き続けてるんです。

なんでかなぁ。

理由はわからない。

わからないけど、

ブーツが「好き」ってことだけは言えますね。

いつの間にか好きになってたんだ、

あんな、履きにくいシロモノを・・・

今まで履いてきたのは

「トニー・ラマ」と「トム・マッキャン」ばっかり。

たぶんこれからもこの2種類だけ履き続けると思うよ。

夏以外は、ほとんど必ずブーツだもんね。

ステージの時もほとんどブーツだもんね。

スーツ着ててもブーツ履いてるもんね。

パジャマ着てるときも・・・履いてねえな~

ブーツの似合う爺様になるのだ!

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ディープ・パープルというロック・グループは、いまではレッド・ツェッペリンと並ぶハード・ロックの代名詞的存在です。

とくに、プロ、アマを問わず、ロックをプレイするギタリストの中には、リッチー・ブラックモア(g)を崇めている人も少なくないようですね。

ぼくも時々、ディープ・パープルを聴いていますが、このところよく棚から取り出すCDは、「紫の軌跡」なんです。

タイトルから推測できる通り、これはディープ・パープルのベスト・アルバムです。

いわゆる「第1期(1968年~1969年)」と言い慣わされている期間に発表された3枚のアルバムの中から選び抜かれたものですが、実はこの頃のディープ・パープルは、「ハード・ロック・グループ」とは呼ばれていません。

ジョン・ロードの弾くオルガンを中心としたクラシカルな香りのするサウンドは、今で言う「プログレッシヴ・ロック」的な香りを漂わせていて、当時は「アート・ロック」などと呼ばれていたようです。

「ハッシュ~ディープ・パープル Ⅰ」

「詩人タリエシンの世界」

「ディープ・パープル Ⅲ」

実際、この頃のディープ・パープルはクラシックへの接近を試みていて、このアルバムにも収録されている「四月の協奏曲」では、文字通り弦楽器とロック・ミュージックとのアンサンブルを聴くことができます。

また、1969年9月にはロイヤル・フィルハーモニック・オーケストラと共演、その模様をライブ・レコーディングしたアルバムを同年12月に発表したりしています。

とはいえ、その後ハード・ロック・サウンドに変貌を遂げる下地は充分あって、ドラム、ギター、オルガンの演奏はパワーとエネルギーを充分秘めています。

このアルバムの中でとくにぼくが好きなのは、元々はトラディショナルで、ジミ・ヘンドリックスの演奏によって有名になった「ヘイ・ジョー」です。ボレロのリズムを効果的に使ったディープ・パープル独特のアレンジは、前面に押し出されたオルガンの暗く重い音とよくマッチしているんです。

「アンド・ジ・アドレス」「ハード・ロード」「何故ローズマリーは」といったインストゥルメンタル・ナンバーや、「ケンタッキー・ウーマン」「エマレッタ」などのパワーのあるポップ・ナンバーなども大好きです。

ややハードなサウンドのウラにはクラシックやブリティッシュ・フォークのエッセンスなども感じられ、独特のエキゾチックで重い雰囲気を持っています。

先日、やや長い時間を運転することがあったのですが、なんとなくこのアルバムをBGMにしたくなって、久しぶりにずっと聴いてました。1960年代後半の、熱気とエネルギーに満ちた演奏は、聴き応えが充分にありました。

このアルバムの3曲目に収められている「ハッシュ」、最近カヴァーされて車のCFで使われていますね。

◆紫の軌跡/Purple Passages

■歌・演奏

ディープ・パープル/Deep Purple

■リリース

1972年11月

■録音

1968年~1969年

■プロデュース

デレク・ローレンス/Derek Lawrence

■収録曲

[side A]

① アンド・ジ・アドレス/And The Address (Blackmore, Lord)

② ヘイ・ジョー/Hey Joe (trad., arr. Lord, Evans, Simper, Paice, Blackmore)

③ ハッシュ/Hush (Joe South)

④ エマレッタ/Emmeretta (Lord, Blackmore, Evans)

[side B]

⑤ 影を追って/Chasing Shadows (Lord, Paice)

⑥ 小鳥は去った/The Bird Has Flown (Evans, Blackmore, Lord)

⑦ 何故ローズマリーは/Why Didn't Rosemary? (Blackmore, Lord, Evans, Simper, Paice)

[side C]

⑧ ハード・ロード/Hard Road (Wring That Neck) (Blackmore, Lord, Simper, Paice)

⑨ シールド/The Shield (Blackmore, Evans, Lord)

⑩ マンドレイク・ルート/Mandrake Root (Blackmore, Evans, Lord)

[side D]

⑪ ケンタッキー・ウーマン/Kentucky Woman (Neil Diamond)

⑫ 4月の協奏曲/April (Blackmore, Lord)

■録音メンバー

ロッド・エヴァンス/Rod Evans (lead-vocals)

ジョン・ロード/Jon Lord (organ)

リッチー・ブラックモア/Ritchie Blackmore (guitar)

ニック・シンパー/Nick Simper (bass)

イアン・ペイス/Ian Paice (drums)

■チャート最高位

週間アルバム・チャート アメリカ(ビルボード)57位

すこし前の話になりますが、リー・リトナーという、ジャズ、フュージョン界で活躍している世界的なギタリストが婚約した、というニュースを聞きました。

「ほおぉ~… リー・リトナーって、50歳くらいだっけ… でもハンサムだもんな~、相手には不自由せんやろな~」なんて俗っぽいことが頭をかすめたんですが、花嫁さんの名を聞いてビックリ!

ナンダッテ! 杏里だって!? ( ̄Д ̄)!

なんでもリトナーが、彼女の才能にホレ込んでたんだそうです。

杏里が、あのリトナーに認められていたという事実は、これは日本人としては嬉しいことです。ぼくは、もともと彼女の歌は好きでしたから、なおさらです。

杏里といえば都会的でファッショナブルなイメージがありますが、ぼくが好きなのは、不思議な透明感があって、女性の強さと弱さを同時に感じさせてくれるようなところなんです。

杏里が大ブレイクしたのは、アニメの主題歌でもあった「Cat's Eye」や、「悲しみがとまらない」などのヒットによってですが、ぼくはそれ以前のアコースティックな杏里も大好きです。

「コットン気分で」「思いきりアメリカン」「砂浜」、そして「オリビアを聴きながら」・・・。

杏里は高校2年生の時にデビューしました。デビュー曲が「オリビアを聴きながら」です。ソングライターとしても名高い尾崎亜美が、杏里のために書き下ろしました。亜美が「自分の歌にしたかった」ほどの、会心作だったそうです。

レコード売り上げは約5万5千枚、オリコン最高65位と、チャートでは目覚ましい数字をあげることはできませんでしたが、尾崎亜美の手ごたえどおり日本中の音楽ファンに長く愛され続けているロング・セラーとなりました。今に至るまで多くのシンガーにもカバーされています。

そして、この曲のジャケットの彼女。どこか幼くて不安げだけれど、まっすぐな視線が強さとみずみずしさを表しているようで、素敵です。

この頃の失恋の歌といえば、女性が受け身のものがほとんどだったんですが、この歌、よく歌詞を読んでいくと、彼をフッてしまう女性を描いてるんですね。こういう「新しい女性像」を歌った歌、杏里にはぴったりだと思いませんか?

「オリビア」とは、「カントリー・ロード」や「フィジカル」などのヒットで日本でも大きな人気を博した歌手、オリビア・ニュートン=ジョンのことです。杏里が尾崎亜美へ「オリビア・ニュートン=ジョンが好き」だということを話したことがこの曲の制作につながったのだそうです。歌詞の中にも、1977年のオリビアの曲「Making a Good thing better (邦題:きらめく光のように)」のタイトルを引用した部分がありますね。

歌詞の中に「ジャスミン・ティーは 眠り誘うくすり」という一節がありますが、ジャスミン茶という種類の茶葉があるわけではありません。

緑茶や烏龍茶に使われる茶葉にジャスミンの花の香りをつけたものがジャスミン茶です。成分にはカフェインが含まれているため、「眠りを誘う」よりは、どちらかというと眠気覚ましの効果があるそうです。

ただし、リラックス効果や疲労回復効果があるので、気持ちが穏やかになったり、不眠なども改善できると言われているんだそうですよ。

今やこの曲、日本が生んだポップスの名曲中の名曲のひとつと言われています。そしてその評価どおり、いつの時代でも変わらず歌われ、これからも歌い継がれてゆくことでしょうね。

[歌 詞]

◆オリビアを聴きながら

■歌

杏里

■シングル・リリース

1978年11月5日

■作詞・作曲

尾崎亜美

■編曲

瀬尾一三

■チャート最高位

オリコン65位

■売り上げ枚数

約5.5万枚

■収録アルバム

apricot jam (1978年)

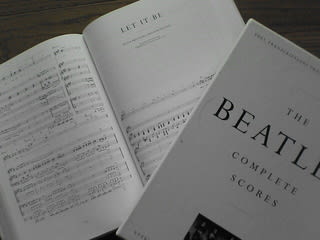

♪今ぼくが持っているビートルズの楽譜は1129ページもあります。重い。

中学1年と3年の時の担任だったハラダキミコ先生には、中学時代の3年間、英語を教えて頂きました。

英語は好きでも得意でもなかったんですが、気さくな人柄のハラダ先生には何かとかわいがってもらったり、心配して頂いたりしていたので、投げやりに授業を受けることはありませんでした。

あれは修学旅行中だったと思いますが、ぼくはバスの中でハラダ先生のすぐ近くに座っていました。みんなに人気のある先生でしたから、先生を中心に、話に花が咲いていました。

ぼくは、暇つぶしのつもりで持ってきていた「ビートルズ80」という、ビートルズ・ナンバーの歌詞つきコード譜をなんとなく眺めていたんですが、先生が「その本見せてごらん」と不意に声をかけてきたんです。

ちょうど「I Saw Her Standing There」のページが開かれていて、先生はおもむろに即席の英語の授業を開始。

「この時の『Standing』は進行形の用法じゃなくて、『立っているのを』、と訳すのよ~」

それから、おもに曲のタイトルの和訳をみっちりやりました。

「I Want To Hold Your Hand (抱きしめたい)」では「Want To ~」についてのレクチャー。そして、直訳では「あなたの手を握りしめたい」となること。

「Don't Let Me Down」では「否定の命令」と「Let ~ Down」について。

「涙の乗車券」でも「to」の用法。「『Ticket To Ride』、つまり『乗るための券』だから『乗車券』ってこと。『涙の~』は、レコード会社が考えた、日本語タイトル用の言葉ね」

あと、前置詞の用法とか、過去完了形とか、いろんなことを教わったのを覚えています。

歌詞に関しては、「難しいから」という理由であまり触れませんでした。「特殊な用法や難しい英文がワンサカ出てくるので、英語の教師でも手こずるのよ」ってことでした。

「即席授業」を受けると、明らかにタイトルがスラスラと訳せるようになりました。訳ができるようになると、タイトルの意味がはきっきりと解るようになります。意味が解るようになると、曲の内容も想像がつくようになるでしょう?

すると、ビートルズの曲を聴くと今までと違って聴こえるので、レコードを聴くことがさらに楽しくなっていたんです。

今考えると不思議ですね。

だって、旅行気分でとっても浮かれていたはずなのに、その『即席授業』がまったく苦にならなかったんですから。教室ではなくて、バスの中、という変わった環境も良かったのかな。

この経験のおかげで英語に対する苦手意識がなくなりました。むしろ英語の授業が楽しみになったくらいです。3年の終わり頃には、2年の時に比べると、びっくりするくらい英語の成績があがっていたんですよ。

高校では英語の先生がキライなタイプだったので、またもや成績は下がってしまいましたけど …

…

でも、あれはとってもいい体験でした。

英語が苦手なひと、英語はこわくないですよ~

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

「リハーサルに遊びに来ませんか」

とのお誘いにシッポを振って飛びついたワタシです。

明け方3時間ほど寝たあと、

10時半に心斎橋駅でryo君と待ち合わせ。

その足でまず、とあるカレー店へ。

営業時間は11時半から3時までの、わずか3時間半。

開店前に必ず長蛇の列ができる、という、

評判のお店、「ラクシュミ」です。

手書きと思しき看板。昭和30年代を思わせるレトロな電灯。

店内は、インド方面関連の小物、写真、絵、ポスターが沢山。

まったく異空間にトリップしたような、ぼく好みの雰囲気です。

カレーの店「ラクシュミ」

頼んだのは「チキンカレー」。

ひとくち食べた瞬間、「ゲホゲホゲホッ」。

辛さのあまりムセて、咳が出てしまいました。

もう、口の中が痛い。

ルーは、

小麦粉と香辛料だけでできているような、本場のカレー。

じっくり煮込んだ骨付きチキンも辛さがしみこんでいます。

食後、午後じゅうお腹の中がホカホカしてました。

まるで何かがお腹の中で発熱している感じです。

時折、胃袋からこみあげる香辛料の香り。

その香りをオカズにご飯を食べることさえできそうです。

でも、時間が経つと、

「また行ってみたい」と思っているのが不思議です。

リハは午後1時。リハ中、急遽本番に参加することが決まり、

大いにあわてました。平静を装ってたんですけどね。

リハーサル風景

でも、本番に参加させて頂けるのはとっても嬉しい!

しかも「ベーシストふたり」という特殊な編成になったので、

何か新しいサウンドが生まれそうな予感。

夕食は軽く「丼物」専門の、きれいなお店へ。

メニューにこんなものを見つけました。

トッピングしてくれるんですけど、

「いくら?」「178円」というのが妙にオカシかった。

今夜の出演場所は、「心斎橋BIG CAT」。

広いお店で、ステージも広い。

本番はもうハジケまくり。

楽しくも熱い音を出すことができました。

ありがとう丸伸吾君(メインのベーシスト)、

ありがとううたうたいしんご君。

ちなみにその他のメンバーは、

西本宣司君(drs)

御大・広瀬克郎氏(per)

RYOKO嬢(keyb)

RYO君(g)

中迫健太君(chorus)

の、ぼくを含めて計8人でした。

演奏終了後、そそくさと新幹線に飛び乗って、

午後11時頃岡山着。

それから、

第1土曜にレギュラーで入らせて頂いているお店、

「セカンド・シンプソン」で音を出しました。

深夜に帰宅してから、3時間ほど眠ったのち、

今朝10月2日は朝7時から移動。

津山市内でのホテルの演奏をこなし、

ハードで楽しい三日間を

無事に終えることができたわけです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

「Mother Leaf」のリハーサルのため、大阪へ。

阪神が優勝を決めた翌日だったので、

天地がひっくり返るほどの騒ぎを覚悟していたのだけれど、

梅田界隈はいつもの週末、といった感じ。

とくに目立った混雑・混乱はなかったようです。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね

ギタリストのryo君、ryo君の友人のASKA君、

ボーカリストのCHIKO嬢の三人と落ち合いました。

約3時間のリハーサルのあと、「揚子江ラーメン」で

腹ごしらえ。

深夜には、

ボーカリストとして活躍する「うたうたいしんご」君、

ryo君、ryo君の友人のマユコちゃんの四人で

明け方5時まで話に花が咲きました。

とくにしんご君とは、波長が合う、とでもいうのか、

とにかく、とてもプラスになることを

たくさん話せて、少し自分も視野が広がった気分です。

人気blogランキングへ←クリックして下さいね