太陽コロナの中で、

波のエネルギーが熱エネルギーへと変換される過程が、

世界で初めてとらえられました。

この成果は、太陽観測衛星“ひので”と“IRIS”両機による共同観測と、

スーパーコンピュータ“アテルイ”による数値シミュレーションを、

組み合わせた研究によるもの。

コロナ加熱問題を解決する糸口となる過程で、

問題の解決に弾みがつくと期待されているんですねー

太陽の磁場がコロナを高温にする

太陽の表面温度は約6000度なんですが、

外側に広がる太陽大気コロナは、約100万度の高温ガスでできています。

どのようなメカニズムでコロナの高温が維持されているのか?

この疑問は“コロナ加熱問題”と呼ばれていて、

まだ解決できていないんですねー

ただ、磁場の強い場所から、

特に強いX線が放射されているという観測結果があるので、

“コロナ加熱問題”の謎を解くカギは、

太陽の磁場にあると推測されています。

波のエネルギーから熱エネルギーへの変換

日本の太陽観測衛星“ひので”のこれまでの観測で、

磁力線を伝播する波動“アルベン波”がとらえられています。

そして、この波動“アルベン波”が、

太陽大気中に満ち溢れていることが明らかになっています。

“アルベン波”は、

コロナを高温に保つエネルギーを十分に持っているのですが、

高温を維持するには、

波のエネルギーが熱エネルギーに変換される必要があるんですねー

今回の研究では、エネルギーの変換過程を明らかにするため、

“ひので”とNASAの太陽観測衛星“IRIS”で観測したプロミネンスのデータを解析。

その結果、プロミネンスの温度が、

1万度から少なくとも10万度へ上がる様子が明らかになりました。

プロミネンスの多くが波動を伴っているので、

波動が加熱に寄与していることが示されたことになります。

また、“ひので”がとらえたプロミネンスを構成する磁力線の上下振動と、

“IRIS”がとらえた奥行き方向の運動を比較。

すると、振動の最上点と最下点で速度が最大になり、

中心では速度がゼロに…

「最上点と最下点で速度ゼロ、中心で速度最大」というような、

通常想定される振動パターンとは異なることも分かってきました。

共鳴吸収

この特異な動きの原因を明らかにするため、

国立天文台のスーパーコンピュータ“アテルイ”が用いられます。

そして、“アテルイ”による数値シミュレーションで再現されたのが、

“共鳴吸収”と呼ばれるメカニズム。

プロミネンスの振動エネルギーが、

プロミネンス表面の運動に変換される様子だったんですねー

プロミネンスの上下振動と、

表面の運動によって生じる乱流(無数の小さな渦)は、

波のエネルギーを熱エネルギーに変換させる上で、

非常に重要なものになります。

今回の研究では、共鳴吸収とそれに関する現象により、

プロミネンスの加熱や特異な振動パターンなど、

観測された特徴が矛盾なく説明できたと言えます。

“ひので”と“IRIS”の観測、

および“アテルイ”によるシミュレーションから、

波動の熱化現場を太陽コロナ中でとらえることに、

世界で始めて成功しました。

波のエネルギーから熱エネルギーへの変換過程を、

実証的に調べることが可能だと示した意義は大きく、

今後、波動によるコロナ加熱問題解明への研究が進むと期待されます。

こちらの記事もどうぞ。 ⇒ 電波で観測しても暗い、太陽の黒点

波のエネルギーが熱エネルギーへと変換される過程が、

世界で初めてとらえられました。

この成果は、太陽観測衛星“ひので”と“IRIS”両機による共同観測と、

スーパーコンピュータ“アテルイ”による数値シミュレーションを、

組み合わせた研究によるもの。

コロナ加熱問題を解決する糸口となる過程で、

問題の解決に弾みがつくと期待されているんですねー

太陽の磁場がコロナを高温にする

太陽の表面温度は約6000度なんですが、

外側に広がる太陽大気コロナは、約100万度の高温ガスでできています。

どのようなメカニズムでコロナの高温が維持されているのか?

この疑問は“コロナ加熱問題”と呼ばれていて、

まだ解決できていないんですねー

ただ、磁場の強い場所から、

特に強いX線が放射されているという観測結果があるので、

“コロナ加熱問題”の謎を解くカギは、

太陽の磁場にあると推測されています。

|

| 3種類の太陽全面像。 黒点がある場所は磁場が強く、X線強度も高いことが分かる。 |

波のエネルギーから熱エネルギーへの変換

日本の太陽観測衛星“ひので”のこれまでの観測で、

磁力線を伝播する波動“アルベン波”がとらえられています。

そして、この波動“アルベン波”が、

太陽大気中に満ち溢れていることが明らかになっています。

“アルベン波”は、

コロナを高温に保つエネルギーを十分に持っているのですが、

高温を維持するには、

波のエネルギーが熱エネルギーに変換される必要があるんですねー

今回の研究では、エネルギーの変換過程を明らかにするため、

“ひので”とNASAの太陽観測衛星“IRIS”で観測したプロミネンスのデータを解析。

その結果、プロミネンスの温度が、

1万度から少なくとも10万度へ上がる様子が明らかになりました。

プロミネンスの多くが波動を伴っているので、

波動が加熱に寄与していることが示されたことになります。

また、“ひので”がとらえたプロミネンスを構成する磁力線の上下振動と、

“IRIS”がとらえた奥行き方向の運動を比較。

すると、振動の最上点と最下点で速度が最大になり、

中心では速度がゼロに…

「最上点と最下点で速度ゼロ、中心で速度最大」というような、

通常想定される振動パターンとは異なることも分かってきました。

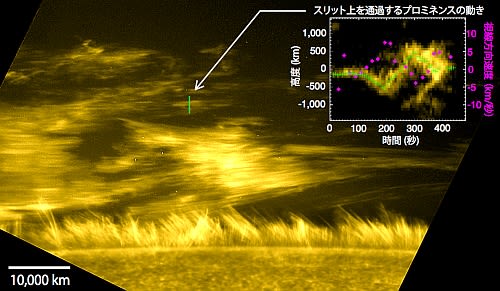

|

| “ひので”がとらえたプロミネンス。 囲み内はプロミネンスの動きで、 プロミネンスが最上点・最下点に達した時に奥行き速度が最大、 中心位置にあるときは速度ゼロであることが分かる。 |

共鳴吸収

この特異な動きの原因を明らかにするため、

国立天文台のスーパーコンピュータ“アテルイ”が用いられます。

そして、“アテルイ”による数値シミュレーションで再現されたのが、

“共鳴吸収”と呼ばれるメカニズム。

プロミネンスの振動エネルギーが、

プロミネンス表面の運動に変換される様子だったんですねー

プロミネンスの上下振動と、

表面の運動によって生じる乱流(無数の小さな渦)は、

波のエネルギーを熱エネルギーに変換させる上で、

非常に重要なものになります。

今回の研究では、共鳴吸収とそれに関する現象により、

プロミネンスの加熱や特異な振動パターンなど、

観測された特徴が矛盾なく説明できたと言えます。

“ひので”と“IRIS”の観測、

および“アテルイ”によるシミュレーションから、

波動の熱化現場を太陽コロナ中でとらえることに、

世界で始めて成功しました。

波のエネルギーから熱エネルギーへの変換過程を、

実証的に調べることが可能だと示した意義は大きく、

今後、波動によるコロナ加熱問題解明への研究が進むと期待されます。

こちらの記事もどうぞ。 ⇒ 電波で観測しても暗い、太陽の黒点