松代にある「真田宝物館」へ行きました。「

「妻女山の真実」妻女山の位置と名称について」のサイトを立ち上げる際に、「

松代文化財ボランティアの会」のサイトより文章を引用させていただいたので、そのお礼を兼ねて挨拶に伺おうと思いました。ところが、事務所の住所が分かりません。そこで、会員の方が案内をされている「

真田宝物館」へいけば分かるだろうと訪れたわけです。ちょうどテーマ展示で「江戸時代の旅をのぞいてみよう!」も開催中。旅好きで知られた六代藩主・真田幸弘が描かせたという、道中の様子を描いた絵巻物も気になります。

早速ボランティアの会の方に、案内をお願いしました。こちらはひとりでしたが、快く案内してくださいました。真田家のことや松代城のことは、私も概略は知っていましたが、真実かどうかは別として、伝わる逸話や、嫁入り道具の細かな調度品の数々、大正時代に作られたという花の丸御殿の緻密な模型などは興味深いものでした。今回は、見ることができませんでしたが、狩野派の描いた大きな龍虎図は大迫力で一見の価値があります。そして真田幸弘の松代から江戸までを描いた道中絵図は、特に岩野の笹崎越や土口の謡坂などが、克明に描写されていて、大変参考になりました。平野部の道の描写は、特徴が無く平板になりがちですが、峠などは描写のポイントであり、作者も自然と力を入れる所なのでしょう。

そんな、話の中で色々やりとりしている内に、わが家と松代藩の話などをし、妻女山(斎場山)の研究をしている旨を話し、史料を探している旨を話すと、学芸員のHさんを紹介してあげるので聞いてみたらいいと言われました。渡りに舟とずうずうしくも事務所を訪ねました。Hさんは、わざわざ貴重な時間を割いていただき、妻女山に関する史料や絵図を探してくださいました。中でも『眞武内傳』より前の正保4年(1647)年に幕府の命令によって作られた『正保国絵図(しょうほうくにえず)』に、既に斎場山が妻女山と書かれていることを確認できたのは、今回の収穫でした。つまり、江戸時代中期の初めには、既に妻女山という名称があったということです。

Hさんの話で、最も興味深かったのは、戦国時代を語ったり表現したりする時に、例えば大河ドラマや時代小説、歴史研究家の書籍などに共通する英雄史観についてでした。私自身これには違和感を覚えながらも、第一級史料のない戦国時代においては、充分に注意していても、つい江戸時代に創作された物語の世界に入りがちで、それをそのまま戦国時代の話としてしまいがちでした。第四次川中島合戦は、その第一級史料のなさから、真っ当な歴史研究の対象外であるということを知っていても尚、でした。

Hさんのアドバイスは、江戸時代の川中島合戦という視点で研究したらどうですか、というものです。それをそのまま戦国時代の話として持っていくからおかしいなことになると。歴史学の立場からすると『甲陽軍鑑』の本格的な研究は、まだまだ始まったばかりだそうですから。民俗学的な見地から、純粋に江戸時代の人にとっての川中島の戦いを研究することは、まだされていないので、やってくださいと言われてしまいました。これは、非常に面白いテーマかもしれません。

私は、郷土史家というより、むしろナチュラリストとして地理的な面で斎場山の研究に入ったのですが、あまりに時代に翻弄された斎場山(妻女山)を知り、つい歴史研究にも首を突っ込んでしまったというわけです。Hさんは、古代史が専門だそうですが、古代科野の国と斎場山について、ぜひ解明してくださいと勝手な期待をしてしまいました。

Hさんから、戦国時代の新しい考証として参考になる人を教えていただいたので、早速午後、図書館に出向いて探しました。借りてきた本は三冊。『飢餓と戦争の戦国を行く』『戦国の村を行く』藤木久志:朝日選書。『文書にみる戦国大名の実像 武田信玄と勝頼』鴨川達夫:岩波新書です。信玄の弱気と強気、男色がからむどろどろした人間関係など、従来の英雄史観の信玄とは異なった人物像を文書から紐解いています。『戦国の村を行く』は、数ヶ月前に読んだばかりで、非常に感銘を受けましたが、改めて読み込んでみたいと思います。私と同じように英雄史観の戦国時代に違和感を持っている方はぜひ一読されることをお薦めします。

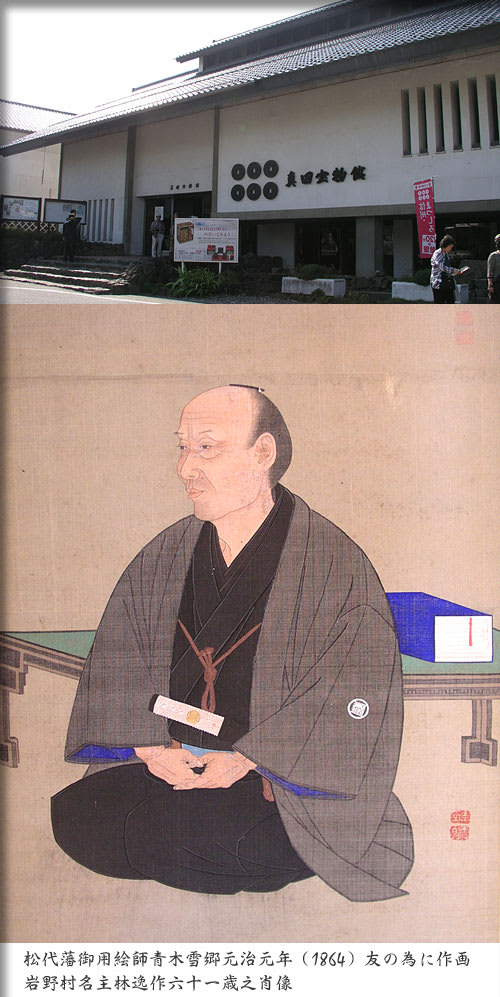

さて、写真の肖像画は、幕末に生きたわが家の祖先で、岩野村の名主(なぬし)を長きに渡って務めた林逸作です。作画は、松代藩の御用絵師、青木雪卿(せっけい)重明(1803享和3年から1903明治36年)。家が近所でひとつ違いのためか、近しい関係にあったようで、友の為にと書かれています。逸作爺は、善光寺御開帳の時にたまたま隣り合わせで意気投合した夫婦から、縁ができ養子に来た人物で、享和4年(~2月10日)文化元年(2月11日~)(1804)の生まれ。天保2年(1831)の古文書(妻女山の霊水騒動が起きた頃)、弘化4年(1847)の名寄帖、安政2年(1855)の古文書があり、描画は元治元年(1864)61歳とあることから、少なくとも27歳から51歳、あるいは60歳まで名主を務めたということになります。時代は、天保の大飢饉、天保の改革失敗、善光寺大地震、黒船来襲と一気に幕末から明治へと移る激動期です。松代は尊皇攘夷に固まり、官軍として戊辰戦争に参加。その功績から明治新政府には松代から多くの人が入ったそうです。

青木雪卿ですが、彼は生涯独身でした。一説には松代城のお姫様にいたく気に入られ、結婚できなかったとか(これに関しては、後日子孫の方から新事実を教えていただきました。

こちらの記事のコメント欄をお読みください)。けさへえという養子をもらい、その妻と子供達と暮らし、なんと100歳まで生きたということです。今回、青木雪卿を紹介したのは、真田宝物館に絵が展示されていたからです。真田宝物館へは、一度足を運ばれることをお薦めします。そして、ぜひ松代文化財ボランティアの会の方々に、案内を頼んでみてください。より深く面白く展示を鑑賞することができるはずです。