半年以上を掛けて妻女山にあるわが家の里山の除伐を進めてきました。実は一部を除いて20年以上放置されたままの状態だったのです。山林は自然のままが一番で、人が手出しをしない方がよいと思っている人も、まだ少なくないようですが、一番下の写真を見ていただくと放置されたままの山林がどうなってしまうか分かっていただけるのではないでしょうか。

まず、つる性の植物と繁殖力の強い帰化植物が繁茂します。当地では、前者はミツバアケビ、ヤマフジ、クズなどで、後者はアレチウリ、ブタクサ、カモガヤ、ヨウシュヤマゴボウ等です。つる性の植物は、植林された樹木にからみつき繁殖して日光を遮り立ち枯れさせてしまいます。主に戦後植えられた落葉松がその被害に遭っています。立ち枯れの後は、台風などで倒れ重なって非常に危険な状態になります。

また、帰化植物は生存競争に勝ち残った非常に繁殖力の強いものなので、在来種を駆逐してしまいます。山林の生態系を破壊してしまうのです。

昭和三十年代にプロパンガスが普及するまでは、里山というのはむしろずっと過剰利用されてきたという歴史があります。明治の村誌などを見ると、山の説明の項目に、現在は植林地や自然林の場所が「樹木なし」と記されているのが多く見られます。たいていは茅が生えていて、屋根を葺(ふ)くのに利用されました。私の子供の頃も妻女山の樹木はもっと小さかった記憶があります。

写真上は、落葉松と自然林の混合林。下は赤松と自然林の混合林です。落葉松林の方が密なのは、急斜面なので土壌流出を防ぐために除伐の度合いがやや少なくしてあります。赤松林の方は、20数年前に松枯れ病対策で伐採された赤松がビニールを被せてそのままになっています。長野市の委託業者が伐採と薬剤散布をしたのですが、薬剤のプラスチックのビンをそのまま捨てていったため、山中にこの空きビンが散乱しています。折を見て拾っては市の巡回してくる人に回収してもらっています。

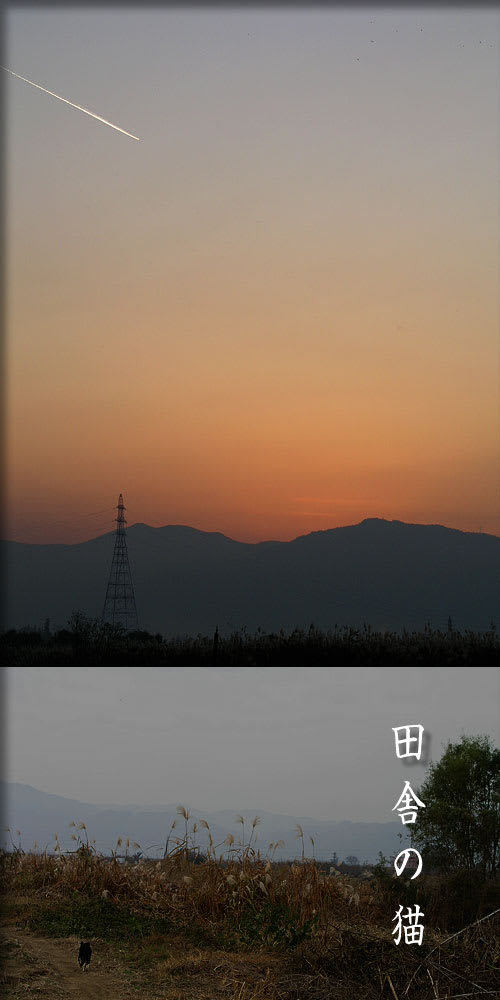

年末辺りからまた山仕事に精を出そうと思っていますが、猪が対象の害獣駆除も始まるので気を付けないといけないのです。冬になると葉が落ちるので、掛かり木や倒木、つるなど、山のどこがどう荒れているかがひと目で分かるようになります。里山保全といっても、その地域の特性があり全国一律ではありません。また、その森が向いている方向や尾根か斜面か谷かでも違ってきます。その特性に合わせた保全が必要なのです。

この冬にまずしなければいけないのが、観光客も通る林道の上で山桜の木に掛かり木になっている落葉松の大木を落とすことです。それこそ大嵐でもなければ落ちることはないでしょうが、いつ途中から折れるとも分からないので落とす必要があるのです。といっても非常に危険な作業です。他にも掛かり木がたくさんあるので、それもあってわが家の山を留山にしたという経緯があります。

その他には、きのこのシロをあちこちから移植したということがあります。特に時候坊(花猪口)と紫占地に関しては大成功でした。他には山鳥茸擬、赤時候、赤山鳥、平茸、剥茸、栗茸なども移植しましたが、結果は来年のお楽しみということです。将来的には松茸と本占地をやってみたいと思っているのですが、これはハードルがえらく高いので、どうでしょう。

★ネイチャーフォトは、【MORI MORI KIDS Nature Photograph Gallery】をご覧ください。キノコ、変形菌(粘菌)、コケ、花、昆虫などのスーパーマクロ写真。滝、巨樹、森の写真、特殊な技法で作るパノラマ写真など。トレッキング・フォトルポにない写真もたくさんアップしました。