週末の善光寺平は晴れました。久しぶりに妻女山へ。高速をくぐった先の謙信槍尻の泉のカーブが鬼門なので見に行くと、誰かが滑り止めに土を撒いてくれていました。猪狩りの猟師たちでしょうか。ありがたいですね。ここの危険性を分かっている方です。おかげで車で招魂社奥の駐車場まで登ることができました。土を撒いたのは、トラックが止まっていますが、左の林道で作業をしている人達がしてくれた様です。伐採や、灌木の掘り出し作業をしていました。

妻女山の駐車場。スパイク付きの長靴に履き替えて、ここから歩きます。猟師の轍もあって、車で登れないことはないのですが、やはり相当気を使いますし運動不足解消もあります。

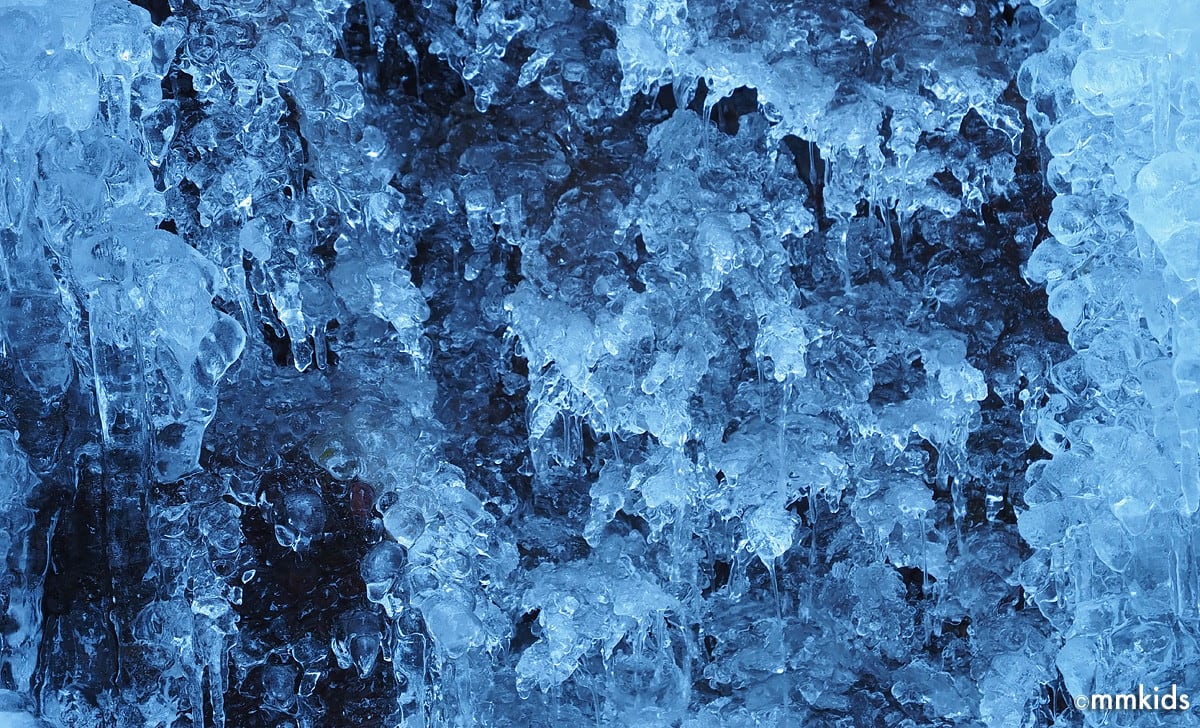

6番目のカーブ。ここも結構難関なのです。以前、山仲間のKさんとMさんが、二台のバックホー付きブルドーザーで除雪をしたのですが、凍結したこのカーブで登れなくなり、もう一台のバックホーで押し上げてやっと登れたことがありました。実はこのカーブの場所には、浅い場所に水脈があって年中湿っているのです。それが凍結するともうどうにもなりません。

アニマルトラッキング。左は副蹄が見えるので猪。右は梅の花の様な足跡で狸です。狸はあちこち寄り道するので足跡がグニャグニャ曲がっています。狐はほぼ真っすぐ歩きます。

長坂峠。日当たりが良いので雪は溶けています。右が斎場山(旧妻女山)。山頂は古墳なので丸く平ら。上杉謙信が最初に本陣としたと伝わっています。

左へ陣場平へ向かいます。眼下に土口の集落。三滝川の向こうは雨宮の集落。向こうの長い尾根は、五里ヶ峯から一重山まで続く五一山脈の先端。蹄ケ崎といいます。手前に北陸新幹線の高架が見えます。その向こうの里山は、桑原から姨捨辺り。篠ノ井線や長野自動車道が中腹を通っています。

陣場平へのほぼ平坦な林道。御天上というところです。右の太い山桜は立ち枯れして危険なので、数年前に妻女山里山デザイン・プロジェクトのメンバーで伐採しました。立ち枯れの伐採は、伐採の振動で落枝があったりして大変危険です。この右下に根本の直径が80センチぐらいあるクヌギの巨樹があったのですが、数年前に突然崩れるようになくなってしまいました。現在は、その周囲のクヌギが枯れています。ナラ枯れ病ではないかと危惧しています。

●ナラ枯れ被害対策マニュアル─被害対策の体制づくりから実行まで(林野庁補助事業)

その向こう側左のギャップは、妻女山里山デザイン・プロジェクトが最初に伐採した森です。伐採前は、ダンコウバイとカラコギカエデで真っ暗な森でした。伐採してギャップを作ったことで、訪れる鳥や昆虫が増えました。ただ帰化植物が侵入してきたので、毎年除草をしていますが、完全に駆除はできていません。

●その作業記録は、MORIMORIKIDS Nature Photograph Gallery の一番下の「妻女山SDP」の1〜15をクリックしてください。16以降は、このブログで紹介しています。

正面の丘が陣場平。入り口は、すぐ先を左へ50mほど登るのがひとつ。もうひとつは、林道をS字に登ると「堂平大塚古墳」の大きな標識と、左に「陣場平 貝母群生地」の標識があります。そこから小道を50mほどで陣場平に出ます。貝母は、4月10日頃から20日頃が見頃になります。開花情報は、このブログでアップしていきます。4月の茶花なので茶道を嗜んでいる方はご存知だろうと思います。俯いて咲く慎ましやかな花ですが、群生するとそれは見事です。これだけの群生地は、日本でここだけです。

左は副蹄らしきものが見えるので小さめの猪か。右はニホンカモシカかなと思ったのですが、副蹄ぽいものが見えなくもない。雪が溶けて分かりにくくなっています。

菱形基線測点越しに見る陣場平。昨年の7月にメンバーで周囲の球根を掘り出して中央に植える作業を何度もしました。球根は種と違って大きなものは翌年に花を咲かせるので、どれぐらい増えるか楽しみです。このブログを見て、またローカルのマスコミでも紹介されたので来られる方も増えました。コロナの前は、富山、新潟、東京などからも。日本の里山でこれだけの貝母の群生地はここだけです。4月にはコロナが沈静化していることを祈ります。友人の信頼できる医師のアドバイスに従って、ノーベル賞を取った北里大学の大村教授が開発した治験が完全に済んでいるイベルメクチンをネットで購入し、ドラッグストアでナザールスプレーを購入。亜鉛も。出かける時は必ず使用。政府やマスコミを信じていたら生き残れません。そういう時代です。

●妻女山陣馬平の貝母を発見してからの保全活動の歴史。今年も満開です(妻女山里山通信):たったひとりで初めた里山保全活動は3年続きました。そして、見ていたKさんが参加。高校時代の仲間も参加してくれました。そしてここまでするのに12年。その歴史です。そしてそれは今後も続きます。ただこの保全活動は全て自費で行っています。今後、どうすべきかの過渡期に来ています。NPOにすると補助とかありますが縛りもあります。クラウドファウンディングも考えています。それにも援助してくれた方達に応える責任があります。里山保全は、行政の補助なども含めて非常に難しい局面にあるのです。今後、仲間達と相談してどう将来に繋げていくか熟慮したいと思います。

東を見ると松代方面。ロイヤルホテル長野のビルが見えます。松代城(海津城)は、その右手前。上杉軍もこの様な風景を見ていたのでしょう。右手前の枝の山は、倒木や落枝の処理をしたものです。春に毎年行う山仕事です。

北を見ると、眼下に千曲川。この冬枯れの時期にだけ見られる景色です。サッカーの試合がある日には、対岸のスタジアムからチャントがここまで聞こえます。松本山雅、長野パルセイロ共にJ2に上がって欲しいものです。信州ダービーは、やはりJ2やJ1で見たいですね。

陣場平の北西の隅に一基だけある積石塚古墳。ここが上杉軍の陣城となる前は、もっとたくさんの古墳があったのではないでしょうか。上杉謙信槍尻の泉の上にも三基の積石塚古墳があったそうですが、桑畑のために壊されました。全国では、積石塚古墳は1%ぐらいですが、信州では25%もあるのです。ツングース系の騎馬民族である高句麗の人々が、唐に滅ぼされて豪族が大量に来日し帰化したのです。篠ノ井は、高句麗の前部秋足が篠井性を下賜されたもので、それが篠山や篠ノ井の元となりました。茶臼山近くに篠井神社があります。高句麗の人々は、埼玉や東京など関東にも移住し、狛川や狛江市の地名で残っています。かなりの数の高句麗人が帰化したのでしょう。

林道へ戻ります。左へ登ると天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡へ。象山へループコースもあります。健脚なら鏡台山へも。拙書の地形図を合わせると、鏡台山、五里ヶ峯と森将軍塚古墳で20キロのループコースが組めます。右下へ下ると300mで堂平大塚古墳。

堂平大塚古墳入り口。私有地につき立入禁止とありますが、古墳の見学なら大丈夫です。マナーを守って見学してください。左奥にログハウスがあります。妻女山里山デザイン・プロジェクトの作業の昼はバーベキューで使わせてもらっています。晴れていれば、北アルプスの仁科三山が見えます。

横穴式の堂平大塚古墳。

古墳入り口。松城群発地震で多少壊れましたが、その後修復作業もされた様です。

古墳内部。重機もないのにどうやってこの巨大な岩を天井に乗せたのだろうと思います。高度な技術を持った渡来人がいたのでしょう。

古墳の丘に咲き始めた福寿草。大寒が過ぎたばかりですが、自然は春の訪れを敏感に感じ取っている様です。

古墳から西の展望。眼下に千曲川。北陸新幹線の向こうに長野自動車道。北アルプスは稜線が見えません。

国道403号の妻女山入り口。北向きなので、高速のトンネルをくぐった先は圧雪と凍結した路面です。必ず路面状況を確認してから登ってください。毎年JAFの世話になる車が何台もいます。左上が妻女山展望台。歩いても10分もかかりません。今回の大失敗は、靴下に貼るホッカイロを入れてこなかったこと。体は動くと温かいのですが、足先が異常に寒い。凍りそうです。そんなわけで、帰りはほぼ走って下りました。慌てて温泉へ。今回は戸倉上山田の観世温泉。エメラルドグリーンのぬるいお湯が極楽でした。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

妻女山の駐車場。スパイク付きの長靴に履き替えて、ここから歩きます。猟師の轍もあって、車で登れないことはないのですが、やはり相当気を使いますし運動不足解消もあります。

6番目のカーブ。ここも結構難関なのです。以前、山仲間のKさんとMさんが、二台のバックホー付きブルドーザーで除雪をしたのですが、凍結したこのカーブで登れなくなり、もう一台のバックホーで押し上げてやっと登れたことがありました。実はこのカーブの場所には、浅い場所に水脈があって年中湿っているのです。それが凍結するともうどうにもなりません。

アニマルトラッキング。左は副蹄が見えるので猪。右は梅の花の様な足跡で狸です。狸はあちこち寄り道するので足跡がグニャグニャ曲がっています。狐はほぼ真っすぐ歩きます。

長坂峠。日当たりが良いので雪は溶けています。右が斎場山(旧妻女山)。山頂は古墳なので丸く平ら。上杉謙信が最初に本陣としたと伝わっています。

左へ陣場平へ向かいます。眼下に土口の集落。三滝川の向こうは雨宮の集落。向こうの長い尾根は、五里ヶ峯から一重山まで続く五一山脈の先端。蹄ケ崎といいます。手前に北陸新幹線の高架が見えます。その向こうの里山は、桑原から姨捨辺り。篠ノ井線や長野自動車道が中腹を通っています。

陣場平へのほぼ平坦な林道。御天上というところです。右の太い山桜は立ち枯れして危険なので、数年前に妻女山里山デザイン・プロジェクトのメンバーで伐採しました。立ち枯れの伐採は、伐採の振動で落枝があったりして大変危険です。この右下に根本の直径が80センチぐらいあるクヌギの巨樹があったのですが、数年前に突然崩れるようになくなってしまいました。現在は、その周囲のクヌギが枯れています。ナラ枯れ病ではないかと危惧しています。

●ナラ枯れ被害対策マニュアル─被害対策の体制づくりから実行まで(林野庁補助事業)

その向こう側左のギャップは、妻女山里山デザイン・プロジェクトが最初に伐採した森です。伐採前は、ダンコウバイとカラコギカエデで真っ暗な森でした。伐採してギャップを作ったことで、訪れる鳥や昆虫が増えました。ただ帰化植物が侵入してきたので、毎年除草をしていますが、完全に駆除はできていません。

●その作業記録は、MORIMORIKIDS Nature Photograph Gallery の一番下の「妻女山SDP」の1〜15をクリックしてください。16以降は、このブログで紹介しています。

正面の丘が陣場平。入り口は、すぐ先を左へ50mほど登るのがひとつ。もうひとつは、林道をS字に登ると「堂平大塚古墳」の大きな標識と、左に「陣場平 貝母群生地」の標識があります。そこから小道を50mほどで陣場平に出ます。貝母は、4月10日頃から20日頃が見頃になります。開花情報は、このブログでアップしていきます。4月の茶花なので茶道を嗜んでいる方はご存知だろうと思います。俯いて咲く慎ましやかな花ですが、群生するとそれは見事です。これだけの群生地は、日本でここだけです。

左は副蹄らしきものが見えるので小さめの猪か。右はニホンカモシカかなと思ったのですが、副蹄ぽいものが見えなくもない。雪が溶けて分かりにくくなっています。

菱形基線測点越しに見る陣場平。昨年の7月にメンバーで周囲の球根を掘り出して中央に植える作業を何度もしました。球根は種と違って大きなものは翌年に花を咲かせるので、どれぐらい増えるか楽しみです。このブログを見て、またローカルのマスコミでも紹介されたので来られる方も増えました。コロナの前は、富山、新潟、東京などからも。日本の里山でこれだけの貝母の群生地はここだけです。4月にはコロナが沈静化していることを祈ります。友人の信頼できる医師のアドバイスに従って、ノーベル賞を取った北里大学の大村教授が開発した治験が完全に済んでいるイベルメクチンをネットで購入し、ドラッグストアでナザールスプレーを購入。亜鉛も。出かける時は必ず使用。政府やマスコミを信じていたら生き残れません。そういう時代です。

●妻女山陣馬平の貝母を発見してからの保全活動の歴史。今年も満開です(妻女山里山通信):たったひとりで初めた里山保全活動は3年続きました。そして、見ていたKさんが参加。高校時代の仲間も参加してくれました。そしてここまでするのに12年。その歴史です。そしてそれは今後も続きます。ただこの保全活動は全て自費で行っています。今後、どうすべきかの過渡期に来ています。NPOにすると補助とかありますが縛りもあります。クラウドファウンディングも考えています。それにも援助してくれた方達に応える責任があります。里山保全は、行政の補助なども含めて非常に難しい局面にあるのです。今後、仲間達と相談してどう将来に繋げていくか熟慮したいと思います。

東を見ると松代方面。ロイヤルホテル長野のビルが見えます。松代城(海津城)は、その右手前。上杉軍もこの様な風景を見ていたのでしょう。右手前の枝の山は、倒木や落枝の処理をしたものです。春に毎年行う山仕事です。

北を見ると、眼下に千曲川。この冬枯れの時期にだけ見られる景色です。サッカーの試合がある日には、対岸のスタジアムからチャントがここまで聞こえます。松本山雅、長野パルセイロ共にJ2に上がって欲しいものです。信州ダービーは、やはりJ2やJ1で見たいですね。

陣場平の北西の隅に一基だけある積石塚古墳。ここが上杉軍の陣城となる前は、もっとたくさんの古墳があったのではないでしょうか。上杉謙信槍尻の泉の上にも三基の積石塚古墳があったそうですが、桑畑のために壊されました。全国では、積石塚古墳は1%ぐらいですが、信州では25%もあるのです。ツングース系の騎馬民族である高句麗の人々が、唐に滅ぼされて豪族が大量に来日し帰化したのです。篠ノ井は、高句麗の前部秋足が篠井性を下賜されたもので、それが篠山や篠ノ井の元となりました。茶臼山近くに篠井神社があります。高句麗の人々は、埼玉や東京など関東にも移住し、狛川や狛江市の地名で残っています。かなりの数の高句麗人が帰化したのでしょう。

林道へ戻ります。左へ登ると天城山(てしろやま)経由で鞍骨城跡へ。象山へループコースもあります。健脚なら鏡台山へも。拙書の地形図を合わせると、鏡台山、五里ヶ峯と森将軍塚古墳で20キロのループコースが組めます。右下へ下ると300mで堂平大塚古墳。

堂平大塚古墳入り口。私有地につき立入禁止とありますが、古墳の見学なら大丈夫です。マナーを守って見学してください。左奥にログハウスがあります。妻女山里山デザイン・プロジェクトの作業の昼はバーベキューで使わせてもらっています。晴れていれば、北アルプスの仁科三山が見えます。

横穴式の堂平大塚古墳。

古墳入り口。松城群発地震で多少壊れましたが、その後修復作業もされた様です。

古墳内部。重機もないのにどうやってこの巨大な岩を天井に乗せたのだろうと思います。高度な技術を持った渡来人がいたのでしょう。

古墳の丘に咲き始めた福寿草。大寒が過ぎたばかりですが、自然は春の訪れを敏感に感じ取っている様です。

古墳から西の展望。眼下に千曲川。北陸新幹線の向こうに長野自動車道。北アルプスは稜線が見えません。

国道403号の妻女山入り口。北向きなので、高速のトンネルをくぐった先は圧雪と凍結した路面です。必ず路面状況を確認してから登ってください。毎年JAFの世話になる車が何台もいます。左上が妻女山展望台。歩いても10分もかかりません。今回の大失敗は、靴下に貼るホッカイロを入れてこなかったこと。体は動くと温かいのですが、足先が異常に寒い。凍りそうです。そんなわけで、帰りはほぼ走って下りました。慌てて温泉へ。今回は戸倉上山田の観世温泉。エメラルドグリーンのぬるいお湯が極楽でした。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。でも、できれば地元の書店さんを元気にして欲しいです。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。分かりやすいと評判のガイドマップも自作です。『真田丸』関連の山もたくさん収録。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。