5月末の休日を使って

5月末の休日を使って

また、小さな旅に出た。

今回は学習と、やっぱり温泉。

5月のお疲れさまと

6月の多忙さへの鋭気を養うために。

1日目の午後に家を出て、まず広川町へ。 「稲むら火の館」を訪れた。

「稲むら火の館」を訪れた。

安政地震津波の襲来時、

稲束を積み重ねたものに火を放ち

この火を目印に村人を誘導して

多くの命を救った「濱口梧陵」。

彼の人柄にふれる「濱口梧陵記念館」と

彼の人柄にふれる「濱口梧陵記念館」と

来たるべき時に備えて、

命と暮らしを守るための学習施設

「津波防災教育センター」から成る

「稲むらの火の館」が造られ、

4月22日にオープンしたのだ。

「稲むらの火」の話は、

「稲むらの火」の話は、

小泉八雲の著作「生ける神」の

中で紹介したことにより、

海外にも広く知られている。

またこの物語は、学校教材用に再訳され、

昭和12年から昭和22年まで、

尋常小学校5年生用「小学国語読本巻十」と

「初等科国語六」に掲載されていた。

さらに、アメリカ・コロラド州の小学校でも、

副読本として「稲むらの火」の英訳

「The Burning of The rice Field」が

使われていたこともある。

一般にもよく知られた話であるが、

一般にもよく知られた話であるが、

史実に基づいてはいるものの、

実際とは少し異なっているらしい。

しかし、彼の偉業は、被災後、将来再び

同様の災害が起こることを慮り、

私財を投じて防潮堤を築造した点にある。

これにより広川町は、

これにより広川町は、

昭和の東南海地震・南海地震による

津波に際して被害を免れることができた。

2005年1月、インド洋大津波をうけて

2005年1月、インド洋大津波をうけて

ジャカルタで開催された

東南アジア諸国連合緊急首脳会議で

シンガポールのリー・シェンロン首相が

当時の小泉純一郎総理大臣に

「日本では小学校教科書に『稲むらの火』と

いう話があって、子供の時から津波対策を

教えているというが、事実か?」と尋ねた。

しかし、小泉は戦後世代なので

この話を知らなかった。

東京の文部科学省に照会したが、

誰も知らなかったということである。

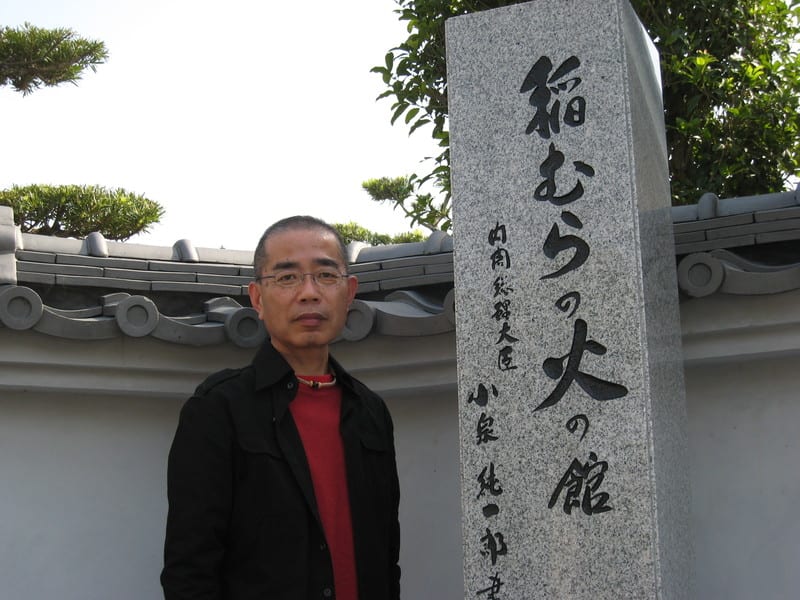

今、「稲むらの火の館」の入口には

今、「稲むらの火の館」の入口には

小泉純一郎氏の揮毫による

石碑がある。

なんとも皮肉で愉快だった。

小泉さんも大いに勉強したのだろう。

次に、お馴染みの「みなべ町」をめざした。

もうひとつの目的の温泉だ。

秘湯が好きなので、じゃらんの口コミや

秘湯が好きなので、じゃらんの口コミや

楽天トラベルのお客さまの声を参考に

今回は「鶴の湯」を選んだ。

鶴が羽を休め、傷を治したと伝えられる

ことから名付けられた「鶴の湯温泉」。

古くは江戸時代から湯治場として

古くは江戸時代から湯治場として

紀勢本線の開通時は大いに賑わったそうだ。

現在の施設は、平成6年に温泉棟が

平成8年には宿泊棟がオープンした。

公営で、補助金で建てたらしく

入口には農林漁業実習体験館「鶴の湯」と

書かれていた。ただし現在、温泉棟は町営、

宿泊棟は、有限会社が運営しているらしい。

静かな山あいと源泉掛け流しの

静かな山あいと源泉掛け流しの

炭酸水素ナトリウムを多量に含んだ

淡黄色の県内でも珍しいお湯で

日帰り客に大人気のスポットだ。

駐車場は車で一杯。宿泊用には別に

駐車場がある。(風景は龍神に似てる)

宿泊客は以外に少ない時期。

宿泊客は以外に少ない時期。

夜は、満天の星の下

大自然に抱かれた開放感のある

露天風呂を1人占め出来大満足。

また、食事は、見た目、味、質、量、

また、食事は、見た目、味、質、量、

すべてに料理長のこだわりが感じられた。

お箸まで、梅箸で、ここまでやるとは凄い。

「羽を休めにいらっしゃい。」の

キャッチ・コピーが一番気に入った。

2日目は、みなべ町をドライブ。 2004年6月28日の記事でも紹介したが、

2004年6月28日の記事でも紹介したが、

講演に来ていただいた

東先生のクリニックの看板。

クリニックまで行ったが

外まで患者さんで溢れていた。

さすがだと思った。

次にNHKの「家族に乾杯」で

次にNHKの「家族に乾杯」で

紹介された

紀州備長炭振興館を訪問。

私の顔、よく見ると鶴瓶さんに似てますナ。

(左:紀州備長炭振興館)

(右:島の瀬ダム)

しかし、ここは本当に山の中。

和歌山県の77%が山林というのを

実感した。

そして、最後はお決まりの映画。

そして、最後はお決まりの映画。

ジストシネマ御坊を目指した。

御坊市まで国道を通ったが

ドライブインやレストランが

ほとんど店を閉めていた。

高速道路が出来たせいだが

利便と経済の活性。両立は無理みたいだ。

今回の映画は、showingさんお薦めの

今回の映画は、showingさんお薦めの

「眉山」。訳も無く泣けた。

夫婦50割も6月30日まで。

それを利用しての鑑賞はこれで

多分、最後だろう。

これから、夏果物の収穫や

秋果物の手入れで忙しくなる。

小さな旅もしばらくお休みだ。

車の運転が嫌いな私。疲れがあとから出てくる。

それと、食べすぎ、飲みすぎに注意。小さな旅の課題ダ!!

でも、またまた行きたくなる、ちいさな旅。

掲載写真は、すべて左クリックで大きくアップします。アップに耐えられない顔でゴメンネ。