ところが、中学校となると、就学率の推移は必ずしも順調ではありませんでした。当時は、子供の頃から子守りなど何らかの役割を与えられ、小学校卒業年齢には働くのが普通でしたので、読み書きを習った後に、わざわざ上級の教育を受ける必要性を感じないどころか、教育を受けると働くことを嫌がるようになる、と考えられていたからです。

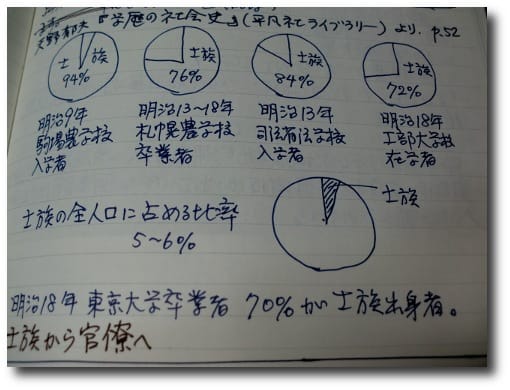

中学校の就学率が顕著に増加していくのは、明治20年代になってからです。この背景には、中学校令とともに徴兵令も改正され、中学以上の学歴を得ることが徴兵上の優遇措置につながることが知られるようになったためと考えられます。戊辰戦争や西南戦争などの激しい内戦の記憶も鮮やかな時代に、子の徴兵期間が三年から一年に短縮されるという一年志願制度の特権は、資産家や地主など富裕な平民層の親にとって価値あるものであり、子弟の中学校進学熱が高まって行ったのでしょう。その結果、当初は生徒に占める士族の子弟の比率が多かった(*1)のが、しだいに平民の子弟が多くなり、士族の割合は低下して行ったようです。

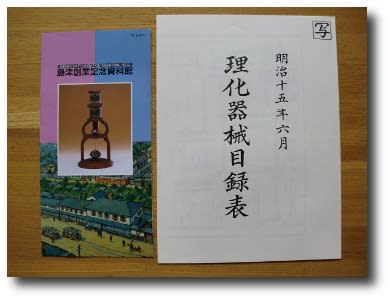

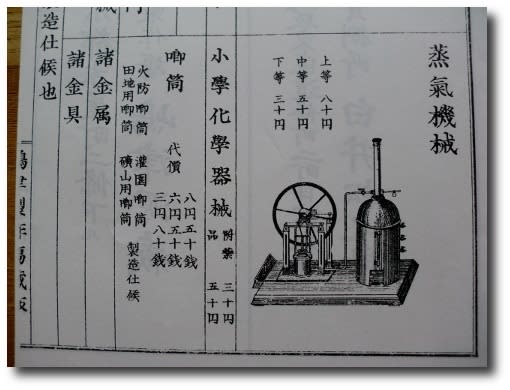

明治24年、尋常中学校設備規則(*2)が制定され、普通教室の他に、特別教室として、

- 物理化学・博物・図画の特別教室

- 図書室・器械室・薬品室・標本室

などの基準が示されます。このあたりは、大学など高等教育において、実験室・実習室を中核としたリービッヒ流の教育が移植され、その有効性が認識・実証されていたこと、時の政府もまた、その意義を重視していたことが背景にあると考えられます。

○

日本の近代史や教育史においても、学校制度や教科科目とその時間数、教師養成などについては詳しく研究され、論じられているようですが、実験室やその設備、器具などについては、どうやら盲点となっているようで、なかなか資料が入手できません。山形県内では、高校や大学の創立百周年などの記念誌に、前身となる旧制中学校や師範学校の平面図が記されるケースがあり、参考になります。

例えば、1県1中学校の時代に特別教室を有する形で中学校が整備されていたようで、旧制山形中学校(現山形東高)では、明治26年に改築された新校舎について、

「理学博物ノ機器標本、各別ニ室ヲ設ケテ之ヲ蔵ス」

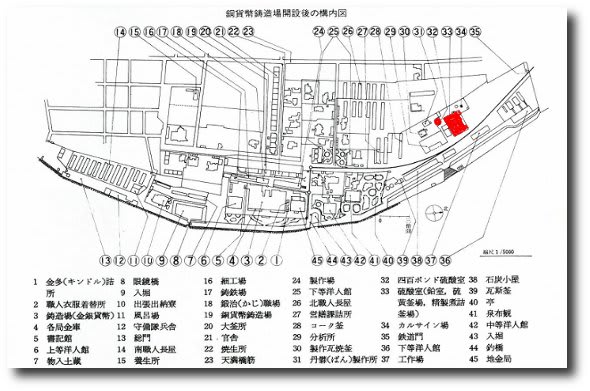

とあり(*3)、尋常中学校設備規則に基づき、特別教室として理化教室と博物教室とがあり、それとは別に、理科機器室、標本室などがあったと考えられます。校舎は幾度かの火災で消失しますが、明治32年に再建された校舎の敷地建物全図が残されており、理科教室と博物教室、物理化学器械室、標本室が明記されています。

また、同時期(明治34年)の山形師範学校の増改築平面図にも、理科棟の記載があり、実験室の存在を確認することができます。実際には、増改築以前にも実験室があったようで、明治20年代には、この山形に旧制山形中学校と旧山形師範学校の二箇所に理科実験室が存在していたようです(*4)。

いっぽう、明治30年頃には、中学校進学率の上昇と、日清戦争や産業の発展を受けて中学校令が改正され、1県1中学校の制限が緩和されることとなります。また、小学校令で小学校教育が義務化されたほか、実業学校令や高等女学校令などが制定されます。この頃に開校した学校では、同時期に複数の中学校の建設を進めなければならないことから、まず普通教室の建設が急務とされ、特別教室は後回しになる例が少なくなかったようです。ネット上で学校沿革を見ると、いくつかの学校でこのような記述が散見されます。例えば、

- 愛知県・岡崎高校(明治29年開校)「明治42年 理科 博物教室竣工」

- 埼玉県・熊谷高校(明治29年創立)「大正5年~ 博物教室(物理化学実験室・講義室、第一次大戦により重視、生徒自ら実験できるようになった)」

- 宮城県・古川高校(明治30年開校)「明治36年 理科教室、博物教室完成」

などの記述があります。これらの学校の沿革の中に、なぜ理科実験室の記述があるのか、その理由を考えると、おそらくは設置者の財政事情ではなかったかと推測されます。

写真は明治33年に旧制山形中学校の分校として創立された新庄中学(現山形県・新庄北高)及びその平面図で、やはり理科教室は斜線が引かれ、増築部分とされています。(同校百年史より)

(*1):明治初期の学生たちの大半は士族の子弟だった~「電網郊外散歩道」2014年11月

(*2):中学校設備整備規則(明治24年)

(*3):長岡安太郎『明治期中学教育史 山形中学校を中心に』

(*4):石垣立郎「化学実験室ことはじめ」~山形県立博物館研究報告第29号、(平成22年度)、2011年2月刊

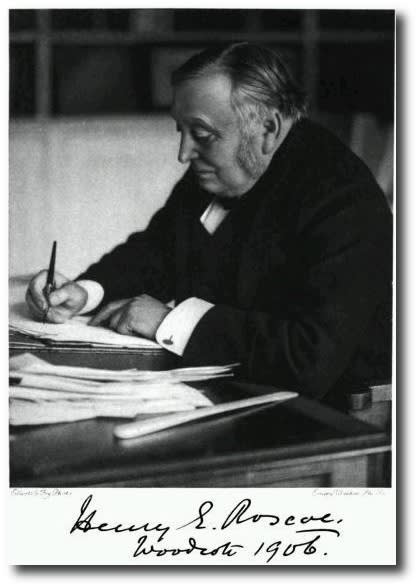

(森有礼)

(森有礼) (古在由直)

(古在由直)