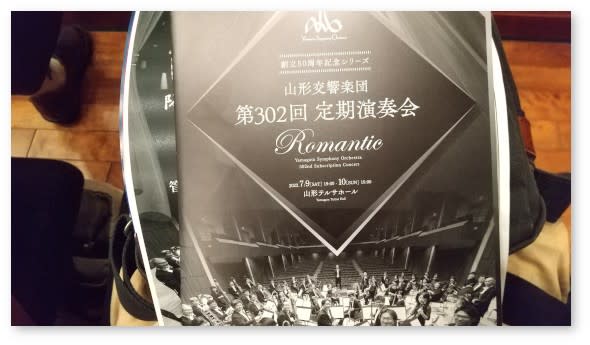

参院選投票日の日曜日、最寄りの投票所で投票を済ませ、午後から山形市の山形テルサホールにでかけました。山響こと山形交響楽団第302回定期演奏会で、お目当てはドミトリ・シトコヴェツキさんのブラームス「ヴァイオリン協奏曲」などです。写真は開場直後のホール内の様子ですが、このあとしだいにお客様が増えていき、ほぼ埋まりました。開演前のプレトークでは、西濱事務局長が質問し、ヴィオラの成田寛さんが通訳をしてシトコヴェツキさんが答えます。まず、前回2017年の登場時にはベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を演奏しながら指揮をした、いわゆる奏き振りだったわけですが、今回はブラームスのヴァイオリン協奏曲ということで、世界でもこれまであまり聞いたことがないケースだとのこと。実際に可能なのかと言われるほどで、土曜日の定期演奏会がたぶん世界初だったのではないかとのことでした。また、五年ぶりの山形の印象はと問われ、温泉と食べ物に魅了されているとのこと。上山温泉のホテル「古窯」の温泉に浸かり、毎日サクランボを食べ、焼き鳥、焼き肉に大喜びだったとのこと。友人に「お箸の使い方はちゃんと練習したほうが良い」と言われ、練習してだいぶ上手になったそうです。

さて、本日のプログラムは、

- シューマン:歌劇「ゲノヴェーヴァ」Op.81 序曲

- オネゲル:交響詩 「夏の牧歌」

- ドヴォルザーク:チェコ組曲 作品39

- ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

指揮・ヴァイオリン独奏:ドミトリ・シトコヴェツキー、山形交響楽団

というものです。

1曲め、シューマンの「ゲノヴェーヴァ」序曲です。楽器編成は、フルート(2)、オーボエ(2)、クラリネット(2)、ファゴット(2)、ホルン(4)、トランペット(2)、トロンボーン(3)、ティンパニ、弦楽5部となっていますが、ステージ上の配置は弦楽が第1ヴァイオリン(8)と第2ヴァイオリン(7)が左右に別れた両翼配置で、正面左にヴィオラ(5)、右にチェロ(5)、左奥にコントラバス(3)となっています。ティンパニはバロック・ティンパニで、私の席からは確認できませんでしたが、たぶんホルンやトランペットなどもナチュラル・タイプを使用しているのではないかと思います。

序曲の前半はどことなくゴツゴツしたもので、たぶん新婚夫婦に悪意を持つ魔女や家臣の動きを描くには、あまり流麗な響きではないほうがよかろう、という意図があるのかも。シトコヴェツキーさんの指揮ぶりは、長身もあって、力まず落ち着いたものに感じます。

2曲め、オネゲル「夏の牧歌」は、編成をぐっと絞って、8-7-5-5-3 の弦楽5部に、Fl-Ob-Cl-Fg-Hrn が各1というものです。いかにも伸びやかというか穏やかというか、柔和な表情の音楽で、たいそう魅力的です。

3曲め、ドヴォルザークの「チェコ組曲」です。楽器編成が再び大きくなり、8-7-5-5-3 の弦楽5部にFl(2)、Ob(2)、イングリッシュホルン、Cl(2)、Fg(2)、Hrn(2)、Tp(2)、Timp. というもの。ティンパニはモダン・タイプに代わり、正面奥の左側、金管楽器の左に配置されています。組曲という名前のとおり、1曲めが前奏曲で2曲めがポルカ、3曲めがソウセツカー(メヌエット)、4曲目がロマンス、5曲目がフリアントと、チェコの民族色の強い舞曲から構成されています。齋藤真美さんのイングリッシュ・ホルンがいいなあ。コントラバスをぐいぐい主張させたり、なかなか興味深い演奏でした。

前半は、総じて穏やかで柔和な音楽を集めたような印象で、後半のブラームスのヴァイオリン協奏曲に向かってエネルギーが高まるようです。

15分の休憩の後は、いよいよ注目のブラームス「ヴァイオリン協奏曲」です。ステージ中央の指揮台を取り払い、独奏者と譜面台を囲む形で8-7-5-5-3 の弦楽5部、正面奥に Fl(2)-Ob(2)-Cl(2)-Fg(2)-Hrn(4)-Tp(2), Timp. という楽器配置です。

第1楽章:アレグロ・ノン・トロッポ、堂々たるテンポでの開始です。ヴァイオリンと弓を左手に持ち、右手で指示するというスタイルですが、大きな曲だけに要所要所で弓の張りを調整したり譜面をめくったり、なかなか忙しい面がありそう。でも、一瞬にして音楽の表情が変わる、大きなとらえ方がスゴイ。今回は犬伏亜里さんがコンサートマスター席に着いていますが、シトコヴェツキーさんをよく見ています。それに加えて、団員一人一人の共感力、レスポンスが音楽に向かって集中しているのが感じられます。求心的なブラームスです。

第2楽章:アダージョ。演奏に入る前に、シトコヴェツキーさん、譜面台の下に置いたペットボトルで水分補給。それからオーケストラが管楽器による演奏を始めますが、あの素晴らしいオーボエの旋律を前に、サラサーテだったか「オーボエが旋律を奏でて聴衆を魅了しているというのに、自分がヴァイオリンを持ってぼんやりそれを眺めているほど無粋だと思うかね?」と言ったそうですが、シトコヴェツキーさんなら「えっ?指揮してましたけど?何か?」とか言い返しそうだなあ(^o^)/ すばらしく魅力的な音楽、演奏でした。

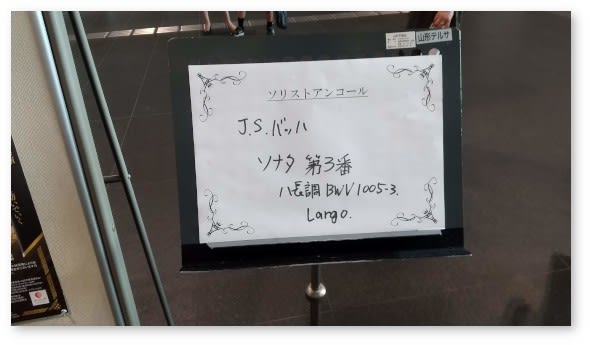

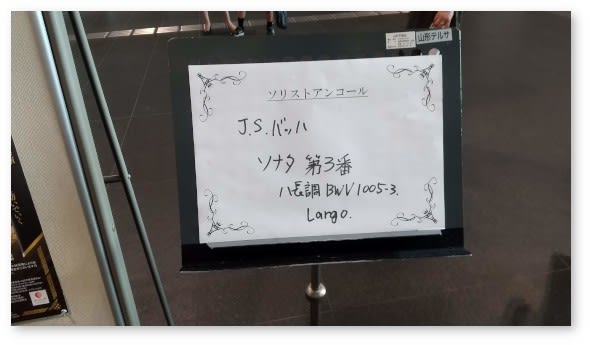

第3楽章:アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ。間をおかずに、すぐに演奏に入りますが、気迫を感じます。エネルギーが発散されるような活力あるフィナーレでした。ブラヴォー! 聴衆も大満足の大きな拍手が鳴り止みません。楽団員の皆さんも、楽器を置いて盛大な拍手。シトコヴェツキーさんも嬉しそうです。アンコールは、お気に入りの曲らしい J.S.バッハのソナタ第3番ハ長調、BWV1005-3 ラルゴ。聴衆も静まり返り、じっと聴き入ります。素晴らしい! 演奏が終わると、静寂の時間があり、そして文字どおり万雷の拍手。

車を走らせながら、今回の演奏会を振り返りました。独奏者と指揮者とオーケストラと分業体制が確立されたロマン派の時代からは、演奏技術的にも要求されるものの水準が高くなり、たぶんその方がベターだと判断されたのでしょう。当然ながら、現代においてもその一般論は正しいと思われます。しかし、シトコヴェツキーさんもブラームスの協奏曲で独奏者と指揮を兼ねるという試みを、無茶な冒険と考えたわけではないのではないか。前回、2017年の共演の際に山響の印象を問われて、「responsible」なオーケストラだと答えていたこと(*1)から考えたことですが、ホールの大きさ、二管編成のサイズに加え、互いに聴き合い共感し合う力という点で、山響とならできると判断したのではなかろうか。たぶん、例えばあまり協調的でない四管編成の大オーケストラ相手では難しいことなのかもしれません。

(*1):

山響第262回定期演奏会でレスピーギ、ストラヴィンスキー、ベートーヴェンを聴く〜「電網郊外散歩道」2017年6月