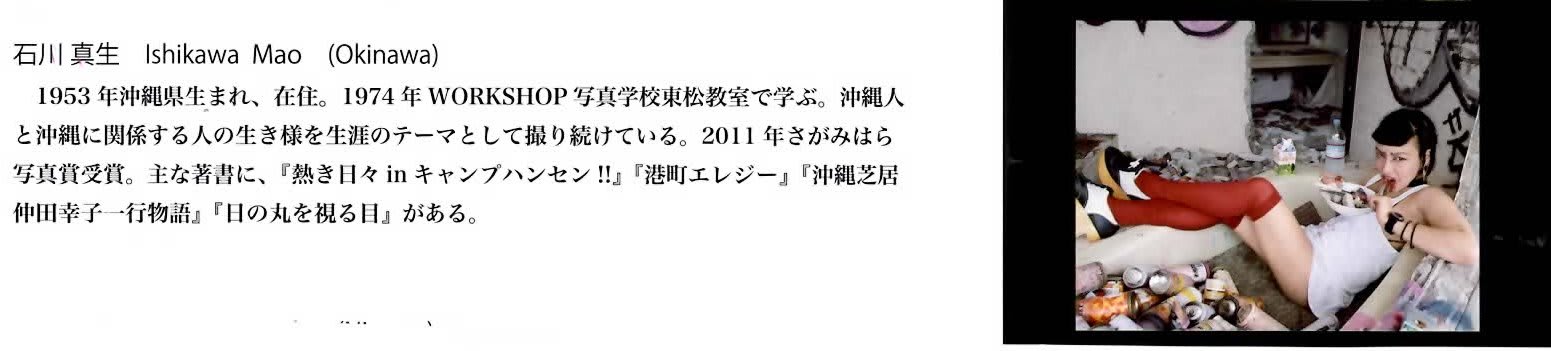

一人の女性の夢の中のイメージを本人が実写化して演じ(再現し)それを被写体として写真に収めるからくりである。つまり写真の中のインスタレーションのような作風というのだろうか?虚構の、無意識の世界の造形ゆえにイドの混沌とした内在化されたイメージが飛び出してくる。リアリティーが過剰で、それはそのままシュールな抽象k絵画の様相も見せてくる。夢の中の出来事を自らの裸で演じる。山城知佳子さんの映像のインスタレーションの物語の造形は品よくまとまっている、が、石川さんは過激で挑発的である。

観念なり空想なり夢の世界は無限で規範を取り払った世界、それを実写だから、人工的なにおいもプンプンするが裸である。厚化粧した顔と裸の身体が横たわる。人工的なものを包んでにらむ顔、メイクの仮面がお前はどうなの、お前の夢は、夢想はどうなんだと照り返してくる。性はいつでも生きる上で焦点である。朝夕、自らの性的身体を生きているゆえに、無意識であれ、意識的であれ、常に消せない幻想が付きまとう生きているという物語の現実がある。

一つ一つの蔽いかぶさった規範なり意識の装いを脱ぎ取っていった時、赤裸々の自我に向き合わざるをえない。それに耐えて生きていく人生がそれぞれのパトスで人生航路なんだが、自分をさらけだせる者だけがほんとうの表現にいたりつけるのか、そうでもないのだろう。多様な表現・表出があり、裸体のアートはまた人工の匂いを身体に羽織っていた。

自らの裸体を見せる、被写体にする衝動のようなものは、実は、女の性そのものに潜んでいるのだろうか?被写体になる男の裸体は少ない。男の裸体は裸体に耐えられないように宙に浮いているように見えた。そういえば今年3月末、ニューヨーク大のギャラリーで見たアレン・キンズバーグの展覧会の写真の中に、本人の裸体の写真があった。垂れ下がったペニスが静かに収まっていた。男もまた裸体を晒したい衝動を隠しもっているからこそ、たまに裸体を晒して痴漢罪で検挙される男たちが出てくるのかー。裸体の己は大きなテーマになりえるのかもしれない。裸体は成長し、老いて醜くなり死を迎え灰になる。←しかしギリシャや古代ローマの彫刻には端正な若い男性の裸体が多い。身体美=裸体の美が賞賛された時代の象徴だろうか?その辺はやはり疎くなった美術史を紐解く必要があるようだ。

今日が『アジアの写真は今』の展示会の最終日、ということで、是非見なければ、と思った。普段絵画や写真を丁寧に見ることが希薄になっている昨今だが、絵画や写真に詳しい方々と共同で一つのテーマに向き合っていて、絵画や写真表象が、身近になってきた。

ところで帰り際、石川真生さんと少しお話した。彼女の無邪気な素の表情が少女のように生き生きして見えた。被写体の彼女の感性のみずみずしさを嬉しそうに話している表情が少女に見えた。夢なり観念の中のイメージを実写化し、それを写真に撮るのは、写真のインスタレーションで面白いねと話した。映像では見かけるが、写真のそうした脱の創造は面白い。立体性がある。被写体との相乗性のようなものがある。写真のインプロビゼーションであり、パフォーマティビティーのような試みなのだろうか?現在アートなり写真には疎いゆえに昨今の流れはよくつかめないが、面白いと思った。しかし女の無意識の夢の実態の生さはもっと表出されていいね。

ただイメージがある面とても奇抜というわけではなく、どこか意識にインプトされているイメージがそこにある、という感じがしないのでもなかった。無意識の混沌する渦の中にあるのは意外と類似性があるのかもしれない、とも感じたのだ。無意識の共同性のようなものがそこにまた潜んでいるのだろうか?石川真生さんは好きな写真家だな。素になっていくような表情がいいと思った。実は帰りの車の中で混沌としたイメージが性的なものに集約されていくことに思いがはしり、ある造形が浮かんだ。それが被写体として再現されたらどうなのだろう、などと考えていたりした。ジョイスは「一日の意識の流れ」を膨大な小説にしたのだった。わたしも?などと思ったりはする。

例えば裸体の女性がテーブルの上で食される写真があったが、食べるのは幸せそうな東京のある家族である。女性の身体を食べていくのである。沖縄=女の裸体を食する東京の穏やかな家族、の写真は悍ましいが、実は構造的差別で内国植民地沖縄だ、と少なからずの沖縄の人間が無意識に感じていることの表象でもある。おぞましいがその意識がパフォーマンスされたのである。そしてそのモメントを真生さんは撮ったのだ。面白い。そして面白いと言えない現実のおぞましさは実は仮面の多様な違いはあるかもしれないが、沖縄の女たちが今も身体を売って生きざるをえない現実にも重なっている。変っているようで変わらなさがこの島をおおっているのも事実なのだろう。疎外され続ける人間のありようが表の裏に潜んでいる。あらゆる収奪のシンボリズムでもありえる。

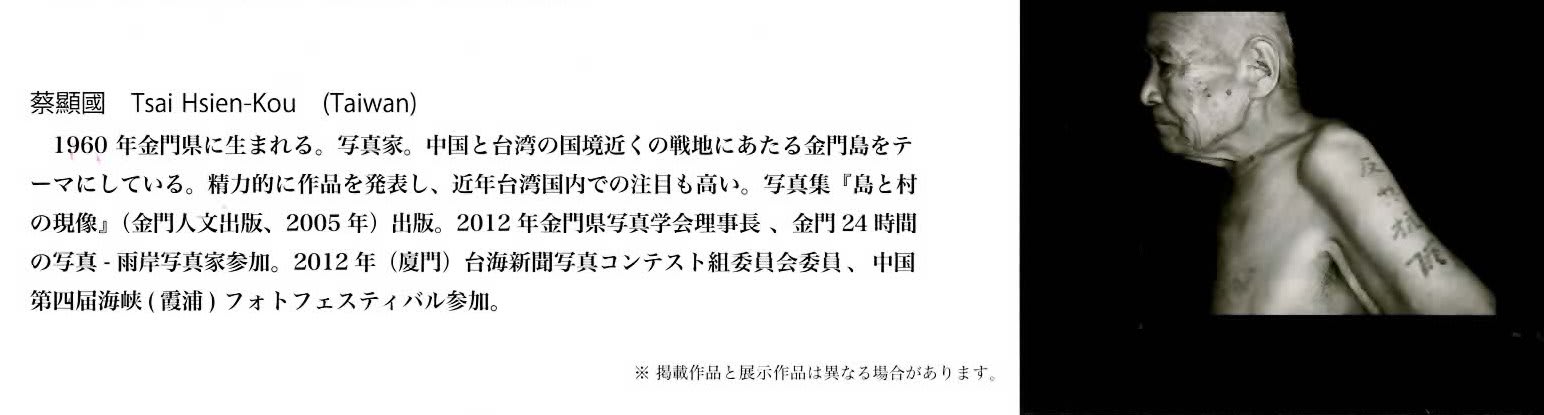

他に印象的な写真は台湾の写真家である。身体に掘られた入墨が示すメッセージは強烈だった、老いた男たちの身体の入墨は思想的な意味合いが込められていた。そのメッセージと共に男たちは闘い、そしてその入墨の肉体を生き灰になっっていく(いった)。反コミュニズム、反ロシアを身体に掘った男たちの気概が老いた枯れていく身体の中で放たれている。人は老いつつある中でその人生の幸福が試されていくのだろうか?老いていく身体、しかし、意識はぎらぎら燃えている。身体が告げる声を写真に撮った。君の身体の声、声の叫びに答えられない日々。人は意外と自らに嘘をついて生きて死んでいくのかもしれない。ほんとうの声と声が出合うモメントがあればいいね。老いつつ幸せな人生にエールを送りたい!