この写真、内容は2020年1月30日のものとなります。

坂東三十三観音巡礼日帰りバスツアーの翌日、公共機関で第13番浅草寺をお参りしました。

調べてみると、浅草寺は、聖観音宗の寺院です。

「雷門」で有名ですよね。

聖観音宗は、浅草寺を本山とした仏教の1宗派の総本山。

東京都内でも浅草寺は最古と言われるほど歴史は古く、1950年より前は聖観音宗ではなく天台宗に属していたそうです。

1950年以降は支院25ヵ寺、末社18舎を率いる聖観音宗の総本山となりました。

浅草寺自体は飛鳥時代の628年からその歴史が始まります。

浅草寺のホームページではこのような歴史の記載があります。

浅草寺は、1400年近い歴史をもつ観音霊場である。寺伝によると、ご本尊がお姿を現されたのは、飛鳥時代、推古天皇36年(628)3月18日の早朝であった。

宮戸川(今の隅田川)のほとりに住む檜前浜成・竹成兄弟が漁をしている最中、投網の中に一躰の像を発見した。仏像のことをよく知らなかった浜成・竹成兄弟は、像を水中に投じ、場所を変えて何度か網を打った。しかしそのたびに尊像が網にかかるばかりで、魚は捕れなかったので兄弟はこの尊像を持ち帰った。

土師中知(名前には諸説あり)という土地の長に見てもらうと、聖観世音菩薩の尊像であるとわかった。

そして翌19日の朝、里の童子たちが草でつくったお堂に、この観音さまをお祀りした。

「御名を称えて一心に願い事をすれば、必ず功徳をお授けくださる仏さまである」と、浜成・竹成兄弟や近隣の人びとに語り聞かせた中知は、やがて私宅を寺に改め、観音さまの礼拝供養に生涯を捧げた。

やがて大化元年(645)、勝海上人という僧が当山に立ち寄り、観音堂を修造。

ある夜、上人の夢に観音さまが現れ、「みだりに拝するなかれ」と告げられた。以来今日まで、ご本尊を厨子(御宮殿)深く秘仏として奉安している。

平安初期の天安元年(857)、比叡山第3世天台座主慈覚大師円仁が来山し、その後浅草の地は、宗教的な聖地として次第に発展していく。

その後大地震や火災に見舞われ、数々のエピソードを経ますが、坂東に三十三観音札所が整えられたのは鎌倉時代初期。このとき、第十三番霊場となった浅草寺は、東京都内では唯一の札所となりました。

契機となったのは、源平の戦いで西上した武者たちが、西国三十三観音札所を見聞して信心を深めたから、とされているようです。

その後、武将たちの庇護を受け、浅草寺の霊験は広まるのですが、 江戸幕府時代には次第に財政難となり、元禄の観音堂大修復以後、「お手許不如意」ということで、公儀普請(幕府が費用を負担する公共事業)がなくなってしまいます。

その後の営繕は庶民の浄財によって成されることにより、浅草寺と庶民との結縁はより一層強まっていったといわれています。

仲見世が並び、巡礼という堅苦しさはなく、観光といった雰囲気です。

西国三十三観音巡礼に例えると、東の浅草寺、西の清水寺という気がしてきました。

。

。

宝蔵門には、「元版一切経(国の重要文化財)」が収蔵されているそうです。

厚労省は1月28日に開いた緊急会見で、新型コロナウイルスで日本人の感染者が初めて確認されたことを明らかにした影響と思いますが、想像以上に人が少ないなぁ、という印象がありました。

今後は旅は暫く諦めなければならない日が来る、そんな気がしながらのお参りでした。

朱に塗られた五重塔は華美で、金の相輪がまた見事な美しさです。

雷門からの拝観に1~2時間はかけたいものです。

お手水舎。

ここの天井には「墨絵の龍」(東 韶光 画)、八角形錆御影石造りの手水鉢の上に、かつて本堂裏にあった噴水に安置されていた高村光雲作の龍神像(沙竭羅龍王像)がお祀りされています。

浅草寺の本堂の前にある常香炉は、その煙を自分の身体の悪い部分に当てると良くなるといわれているそうです。

参拝前に煙を浴びると、心身のお清めにもつながるのだとか???

今までの私の観音巡礼や四国遍路では、線香を浴びるなどということをする方もおられなかったので、浅草寺独特のいわれがあるのかな、と私個人は解釈しています。

さて、ご朱印場である影向堂に入ってみましょう。

ご朱印帳は一旦預ける形でしたが、混んでなかったのですぐに渡して頂くことができました。

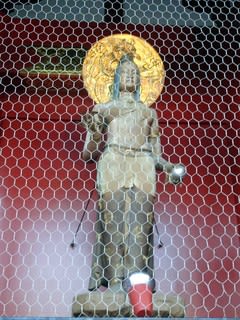

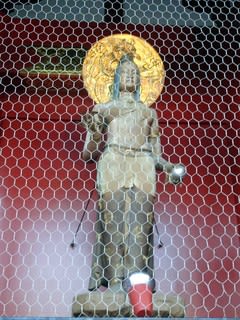

浅草寺では、観世音菩薩のお説法やご活躍に不断に協力されている仏さまを「影向衆」と呼び、影向堂に生れ年(干支)ごとの守り本尊八体、千手観音、虚空蔵菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩、勢至菩薩、大日如来、不動明王、阿弥陀如来をお祀りされています。

堂内は内陣と外陣に分かれ、内陣の須弥壇中央に聖観世音菩薩さま、外陣に浅草名所七福神の大黒天を祀っています。

お参りのあとは、浅草寺といえば、おみくじですよねぇ~。

100円を箱に納めた後、おみくじ箱をふって出た串の番号と同じ番号のを扉を開けて1枚いただきます。

浅草寺では「凶」の出る確率が30%といわれていますよ。

実際、数十年前に引いたとき、人生初めての「凶」をいただきショックを受けた記憶があります。

今回はいかが・・・?

よかった~、「吉」をいただきました♪

年を重ねて、少しステップアップできているのかな??

だと良いですけど。

。

。