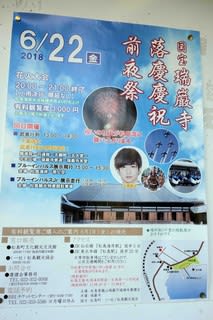

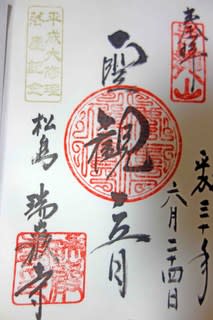

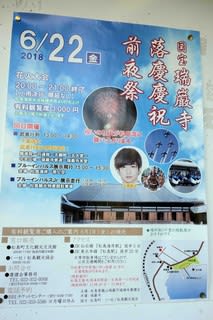

平成20年から開始された瑞巌寺平成の大修理並びに震災被害を受けた参道の復旧工事が終了し、平成30年6月24日に落慶法要が挙行されました。

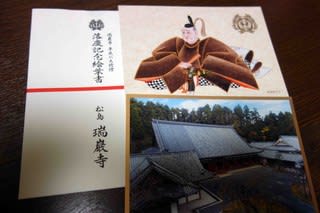

その日は落慶記念絵葉書が限定で無料配布されました。

郵便局さんが切手などを販売しているコーナーもありました。

また限定数で、記念のご朱印帳も販売されていました。

13時過ぎ。

参拝客の列に並びました。

「お渡しまでに1時間以上かかるので、ご朱印帳は参拝の前にお渡しください」とのことで番号札と引き換えに預けました。

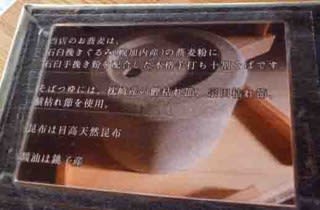

瑞巌寺は正式名称を「松島青龍山瑞巌円福禅寺」といい、現在臨済宗妙心寺派。

開創は平安の初め、天長5年(828)比叡山延暦寺第三代座主慈覚大師円仁が淳和天皇の詔勅を奉じ、3000の学生・堂衆とともに松島に来て寺を建立しました。

この寺は延暦寺と比肩すべき意を持って延福寺と命名され、平泉・藤原氏の外護を受けましたが、鎌倉時代中期、開創以来28代約400年の歴史をもって滅しました。

その後、正確な開創年はわかっておりませんが、天台宗延福寺にとって替わった寺は、法身禅師が開山とされ「円福寺」と命名。

歴代住持の経営努力によってその勢力を岩手県南部にまで伸長していき、寺格も五山十刹に次ぐ諸山から、やがて十刹の高位に昇るものの、、戦国時代を経て次第に衰退し、妙心寺派に属するようになりました。

慶長5年(1600)関ヶ原の戦いのあと、仙台に治府を定めた伊達政宗は、仙台城の造営と併せて神社仏閣の造営も行い、塩竃神社・仙台大崎八幡宮・陸奥国分寺薬師堂を相次いで完成させ、当寺の造営においては特に心血を注いだ事業となりました。

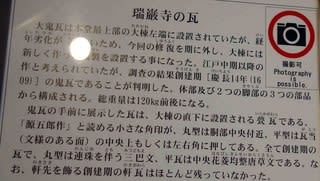

用材を紀州(和歌山県)熊野山中から伐り出し、海上を筏に組んで運びました。大工は梅村彦左衛門家次一家や、刑部(鶴)左衛門国次ら名工130名を招き寄せ、丸4年の歳月をかけ、慶長14年(1609)に完成。

しかし明治時代の廃仏毀釈と、伊達家の版籍奉還による寺領の撤廃が瑞巌寺を始め、松島の諸寺院を直撃し、零落・廃絶・焼亡等の憂き目を見ることになり、ようやく維持されていたのですが、明治9年(1876)、天皇の行在所となり、内帑金千円が下賜され、復興の契機となったそうです。

このようなことは宝物館(青龍殿)で詳しく学ぶことができます。

さて本堂へ。

中で靴を脱ぎます。

本堂内は全て写真撮影不可です。

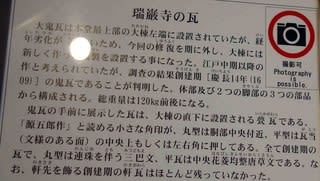

現存する本堂・御成玄関、庫裡・回廊は国宝に、御成門・中門・太鼓塀は国の重要文化財に指定されています。

宝物館(青龍殿)へ行ってみましょう。

こちらも館内において、写真撮影はできません。

御成門。

天皇・皇族・藩主専用の門。

入母屋造本瓦葺の薬医門で、扉には七宝輪違い文が装飾されています。

本堂外観。

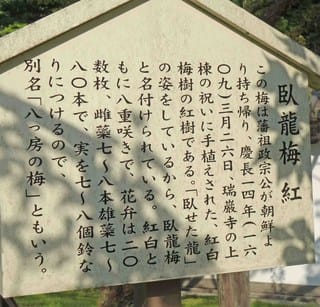

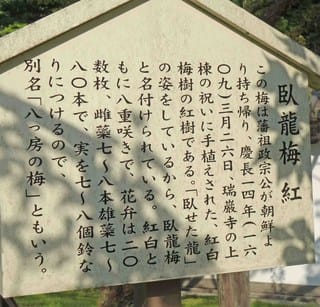

伊達政宗が朝鮮から持ち帰ったと言われる「臥龍梅」。

花が咲いている頃に見てみたいものです。

境内は杉の大木に取り囲まれています。

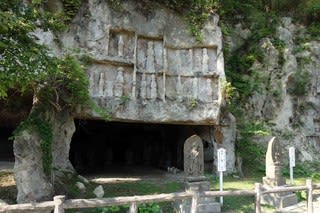

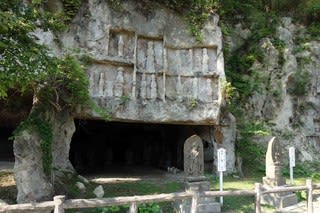

法心窟。

格子戸の嵌まった岩窟は鎌倉時代半ば、宋より帰朝し、この岩窟に遁世していた法身禅師と執権北条時頼が出会ったところと伝えられているそうです。

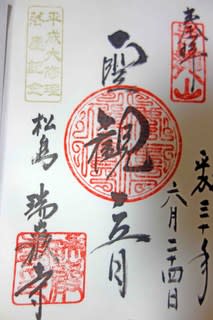

ご朱印帳を引き取りました。

落慶法要記念の金の印が押してありました。

参道も綺麗になりました。

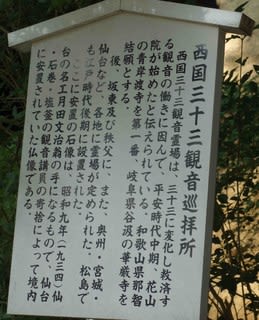

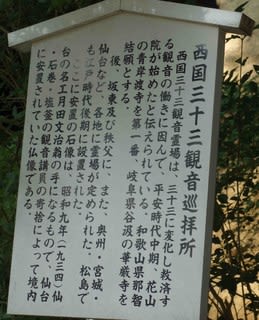

洞窟群と西国三十三観音巡拝所。

古来松島は「奥州の高野」と呼ばれ、亡き人の供養が営まれた場所であり、洞窟内は塔婆・五輪塔・戒名等が無数に刻まれ、供養場として使用されていたそうです。

墓所ではないので、納骨はなく(例外有り)、供養者には県外(岩手、山形等)の人物も認められるそうです。

洞窟内で最も古い供養塔は、寛永13年(1636)、政宗公に殉死した佐藤内膳吉信(法得紹隆禅定門)のもの。

東日本大震災前は、この西国三十三観音のそばで礼拝できたのですが、今は遠くからしか見ることができなくなってしまいました。

落慶法要では、西国三十三観音の白衣を着た方もおられました。