私はクリスマスがあまり好きではない。

就職してからというもの、毎年販売応援があり、この時期になると暗い気持ちになる。

昔はあんなに好きだったのに。

なんてたって、サンタを中学1年生まで信じていた私。

それぐらい巧妙に、両親はサンタに扮してくれていた。

父が無理をして草書体で書いたであろうクリスマスカードがいつも添付されていた。

私、妹、弟が目覚める。

「あ!サンタさん来た!ぎゃ~」

歓声を上げ、冷たい廊下を素足で飛びはねた私たち。

各々に贈呈されたおもちゃを抱えて寝ている両親に報告。

「よかったね」

そう言いつつ、彼等は二度寝をするのだった。

いつからか親サンタは現金を渡すようになり、ついには来なくなり…逆に私がボーナスの一部を渡すようになった。

私がサンタになろうとは…。

母はいまだにクリスマス大好き人間だ。

足尾の山奥で育った少女は、バターケーキに頬を落とし、サンタにもらった人形を可愛がった。

大人になり、父と恋をし、毎年二人で過ごした。

私たち子供が産まれてからは、母は必死でケーキを焼き、父はプレゼントを調達した。

明け方まで残業する父も、イヴの日ばかりは早く帰ってきてくれた。

疲れ気味の父から放たれたオーディコロンの香り、

適当に卵をガバガバ入れて作られたペシャンコのケーキの味(母は分量の計測をしない)、

クリスマスツリーの電飾、

石油ストーブの臭い、

クリスマス用の変な帽子

クリスマスソングの熱唱

…あの冬の出来事は幻だったのだろうか。

ときどきそう思う。

「ママね、クリスマスって、んもぅ、大っ好きっ!」

今日も母は電話でそう述べていた。

好きだと言えない私は、また罪悪感を持ってしまう。

好きになれずにすまぬって。

その理由すら考えられぬほど疲れている。

でも、あの幻のクリスマスは大好きだった。

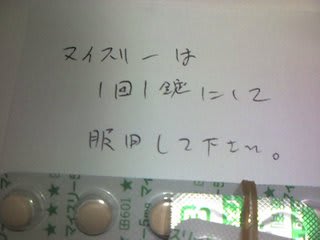

画像は中学1年生のクリスマスプレゼント。ちびまる子ちゃんのオルゴールだ。

実家に置いてはこれず、連れてきてしまった。

今日久々に螺子を回したら、「おどるポンポコリン」が軽快に流れた。

就職してからというもの、毎年販売応援があり、この時期になると暗い気持ちになる。

昔はあんなに好きだったのに。

なんてたって、サンタを中学1年生まで信じていた私。

それぐらい巧妙に、両親はサンタに扮してくれていた。

父が無理をして草書体で書いたであろうクリスマスカードがいつも添付されていた。

私、妹、弟が目覚める。

「あ!サンタさん来た!ぎゃ~」

歓声を上げ、冷たい廊下を素足で飛びはねた私たち。

各々に贈呈されたおもちゃを抱えて寝ている両親に報告。

「よかったね」

そう言いつつ、彼等は二度寝をするのだった。

いつからか親サンタは現金を渡すようになり、ついには来なくなり…逆に私がボーナスの一部を渡すようになった。

私がサンタになろうとは…。

母はいまだにクリスマス大好き人間だ。

足尾の山奥で育った少女は、バターケーキに頬を落とし、サンタにもらった人形を可愛がった。

大人になり、父と恋をし、毎年二人で過ごした。

私たち子供が産まれてからは、母は必死でケーキを焼き、父はプレゼントを調達した。

明け方まで残業する父も、イヴの日ばかりは早く帰ってきてくれた。

疲れ気味の父から放たれたオーディコロンの香り、

適当に卵をガバガバ入れて作られたペシャンコのケーキの味(母は分量の計測をしない)、

クリスマスツリーの電飾、

石油ストーブの臭い、

クリスマス用の変な帽子

クリスマスソングの熱唱

…あの冬の出来事は幻だったのだろうか。

ときどきそう思う。

「ママね、クリスマスって、んもぅ、大っ好きっ!」

今日も母は電話でそう述べていた。

好きだと言えない私は、また罪悪感を持ってしまう。

好きになれずにすまぬって。

その理由すら考えられぬほど疲れている。

でも、あの幻のクリスマスは大好きだった。

画像は中学1年生のクリスマスプレゼント。ちびまる子ちゃんのオルゴールだ。

実家に置いてはこれず、連れてきてしまった。

今日久々に螺子を回したら、「おどるポンポコリン」が軽快に流れた。