前回の続き。

挑戦者決定プレーオフで谷川浩司王将を倒し、ついに名人戦の挑戦権を得た羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)。

七番勝負で待ち受けるのは昨年度、悲願の名人獲得を果たし、話題を振りまいた米長邦雄名人。

就位式で米長が、祝福の言葉を受けながら、

「すぐに【あの男】がやってくる」

と語った通り、期待に応えて出てくるのは、羽生もさすがのスター性だが、「50歳名人」として作家の団鬼六さんなど、オールドファンの熱い応援を受ける米長もまたヒーローであり、その注目度は否が応でも高まるのであった。

そんな歴史に残ることが確定となった、1994年の第52期名人戦は、開幕局でいきなり波乱を呼ぶことになる。

羽生が飛車を振ったからだ。

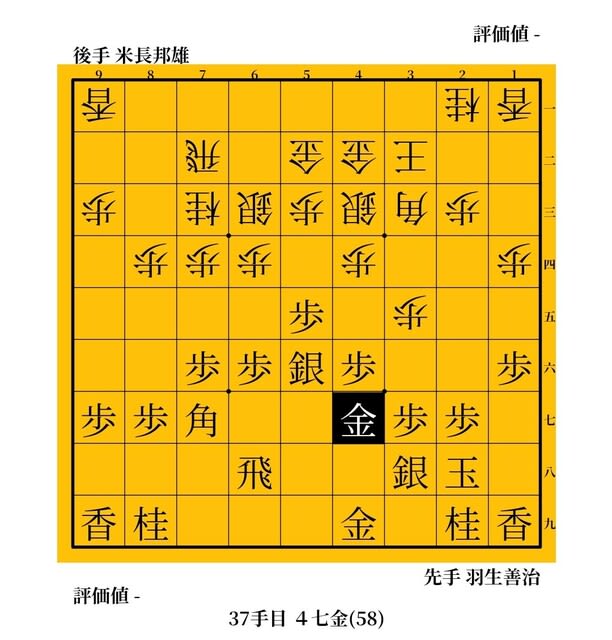

先手になった羽生が▲76歩と突き、△84歩に▲56歩、△34歩、▲58飛と中飛車を選択。

今の感覚だと、

「先手中飛車って有力じゃん。それがどうかしたの?」

くらいものもんであるが、当時のベテラン棋士や評論家の中には、

「名人戦で飛車を振るとはけしからん」

「先輩相手に大舞台で中飛車など、失礼ではないのか」

など眉をひそめたり、激怒したりする人がいたというのだ。

そのころは

「ホンマにそんな、おもしろ偏屈なこと言う人おるんかいな?」

というシリーズを盛り上げるためのプロレス的「ネタ疑惑」を真剣に考えたものだが、これは勝又清和七段なども名著『最新戦法の話』の中で(改行引用者)、

これは棋士の間でちょっとした論議になりました。

名人戦という格式ある大舞台で、居飛車党が先手番で飛車を振るという作戦は、当時まったく考えられないことだったからです。

ある高段棋士など、

「名人戦で中飛車を使うとはなんたることか」

と怒っていたことを覚えています。

現在ではというか、当時でも私などサンドウィッチマンの漫才のごとく、

「ちょっと、なにいってるかわからない」

首をひねったものだが、なんかそうらしいんですね。

意味不明なうえに、そもそも振り飛車という戦法と振り飛車党に失礼なんじゃねーの? とか、大山康晴十五世名人とか升田幸三九段は名人戦で振り飛車やってるし、「中原誠名人」誕生の一局も中飛車だったけどなあ。

とか、なんとか色々言いたいことはあるけど、ともかくも昭和の感覚では、

「名人戦と言えば、相矢倉を中心とした居飛車で戦うのが王道」

ということであり、開幕局で中飛車、それも先手番でなど邪道も邪道(そもそも「振り飛車自体が邪道」という人もいた)で、横綱にいきなり張り手をかますような、挑発行為にすら見えたのだった。

私はこう言う伝統の名を借りたパワハラ的「縛り」が大嫌いなので(囲碁の「初手はかならず右上から打つ」とかも)、心の底から「知らんがな」だったけど、今から見ると、これってすごく羽生さんらしいなあとも感じる。

かつて「羽生善治がついに無冠に」で話題になった、2018年の31期竜王戦を取り上げたドキュメンタリーで、羽生の盟友である先崎学九段が、

「羽生さんのすごいところは、七冠王になったことでも、国民栄誉賞をもらったことでもないんです。結果でもって、将棋界そのものを変えてしまった。これが本当の功績なんです」

羽生はおそらく、この開幕局でも「失礼」などという過去の因習などにこだわらず、それでいて「時代を変えてやる!」なんて肩ひじも張らず、古い考えを否定するわけでもなく、ただただ自然に中飛車を採用した。

そのココロは、本人も開幕前言っていたように、

「普通の定跡形は指さない」

ということと(羽生将棋のキーワードである「好奇心」だ)、それこそ今のわれわれも言うような、

「先手番の中飛車は、なかなか有力なんだよね」

というシンプルな考えではないか。

羽生はよく「常識が怖い」と言うが、まさにこのころ恐れたことは「失礼」であることや、そのことでゴチャゴチャ言われることよりも、

「名人戦で振り飛車はよくない」

という、意味のない不自由を強いられる、将棋界の「常識」に他ならなかったのだ。

(続く)