前回の続き。

米長邦雄名人に羽生善治四冠(棋聖・王位・王座・棋王)が挑戦することとなった、1994年の第52期名人戦。

初戦は羽生が中飛車で快勝したが、米長のおとなしい様子を見ると、初回はまだ「球筋を見る」段階だったようで、第2局からは打って変わって激しく打ち合うことになる。

戦型は角換わり棒銀から相矢倉模様に。

羽生が馬を作って攻め駒を責めていけば、米長も▲55歩と筋の突き捨て、角にヒモをつけながら中央から戦端を開いていく。

先手の攻撃陣である飛角桂香が、目一杯働いている様が美しく、どう見ても熱戦必至ですばらしい。

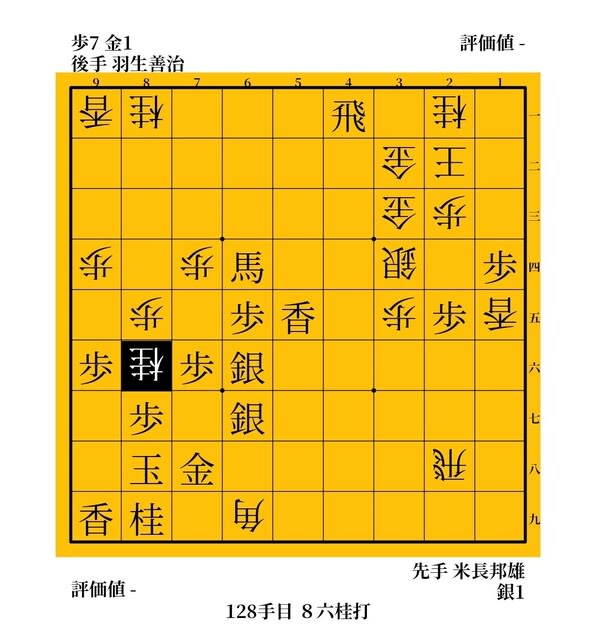

以下、△45馬に、▲15香、△同香、▲33歩、△同桂、▲54歩、△同銀、▲56金。

力の入ったねじり合いで、これで盛り上がらなけりゃあウソだ。

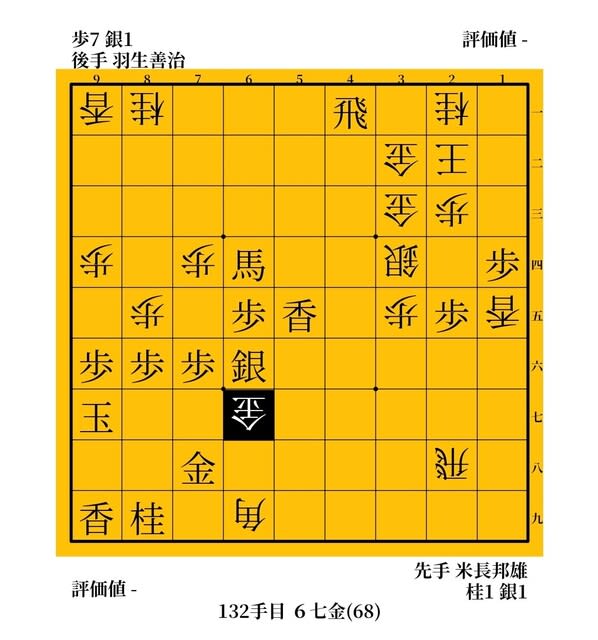

この一戦は序盤、中盤、終盤ともれなくホットな戦いで、もう棋譜を並べているだけでも夢中になるが、たとえば▲14歩とタラしたこの局面。

ここでは後手が△66銀不成と飛車を取ったところだから、反射的に▲66同銀としてしまいそうだが、この一瞬にきわどく利かしを入れる。

△77銀成取られると先手玉も相当うすくなってしまうが、そんなことはいってられんとギリギリの踏みこみ。

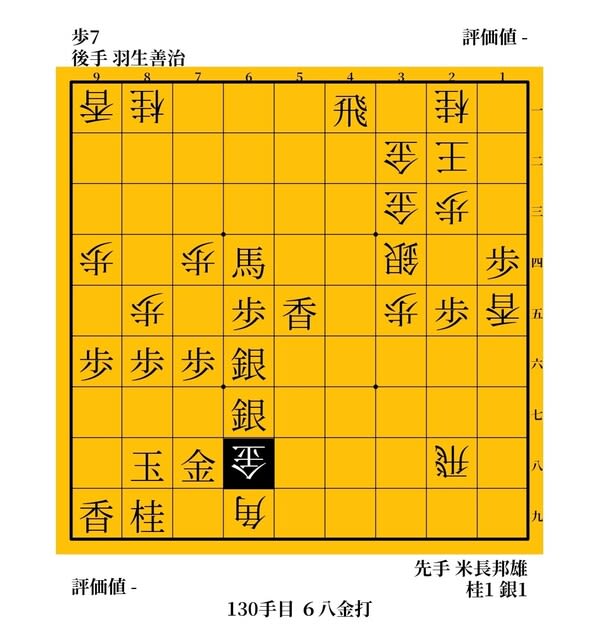

羽生は△77を取るのは、▲同桂に△21桂と受けたところで、銀1枚と手番を渡すから危険と判断し、単に△21桂と受ける。

ここで襲いかかるのは駒不足だから、先手は▲66銀と取り返すが、ここで貴重な手番を手に入れた後手は△69銀から反撃。

そこから双方、飛車を打ち合ってのスプリント勝負に突入したが、この局面がクライマックスだった。

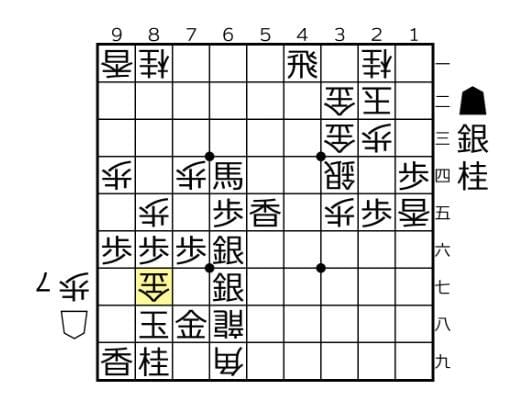

後手玉はまだ一手スキではないが、駒を渡すとその瞬間に詰まされても文句は言えない形。

ただ攻撃陣は飛車角が急所に設置されて、金と桂の持駒もあり、なにか寄せがありそう。

どちらが読み勝っているか。まずは羽生が手筋を放つ。

△86桂がこういう形で「筋中の筋」という一発。

▲同歩しかないが、△87の空間を開けたことが大きく、△69にある角の使い出が爆裂的に増した感じで、後手は△68金と追撃。

これが詰めろできびしい手。

▲同金には△同飛成で、▲78合に△87金。

ここに駒が使えるのが、△86桂の効果。

▲同玉に、△67竜の一間竜で詰み。

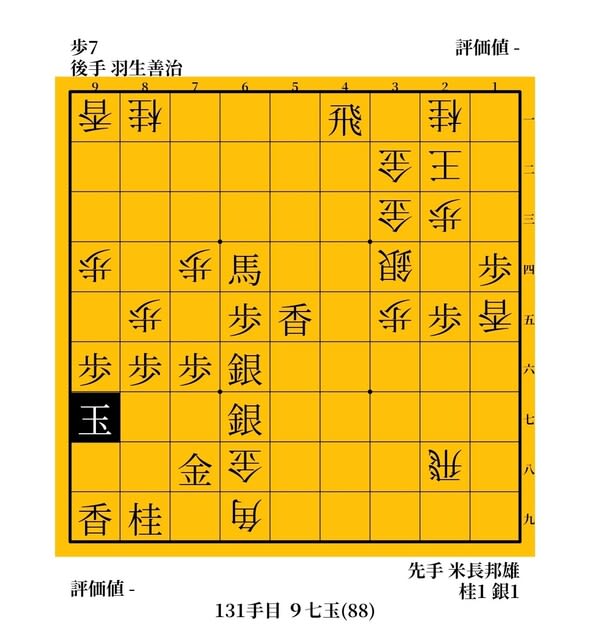

そこで米長は、サッと▲97玉と上がる。

これも終盤の手筋で、それこそ羽生などはこういう手で身をかわすことによって、幾多の競り合いを制してきたが、ここは米長が魅せた。

先手玉に詰みはなく、かといって△78金とせまると、▲同銀、△同角成に▲13銀で後手玉は詰み。

となると後手の攻撃陣は身動きが取れないことになり、先手が勝ちだと思いきや、ここで羽生が見事な寄せを展開する。

△67金と、こっちの駒を取るのが妙着で、これを米長は見落としていた。

▲同金は△88銀で詰み。

かといって、後手玉に詰みはなく、本譜の▲13桂のように詰めろをかけても、やはり△88銀で詰んでいる。

説明されれば簡単だが、ここは局面的にも手の流れ的にも、玉に近い▲78の金を取りたくなるところ。

ましてや、終盤戦では銀より金のほうが、詰みや必至などに使いやすいため、ここでヘリが旋回して、あえて銀を取るというのは相当に思いつきにくい。

まさに「常識」「先入観」という壁にさえぎられた、その先にある宝を掘り当てることを、得意というより「使命」にしている羽生善治の面目躍如という一着だ。

こういう負け方は応えるもので、とくに米長のような終盤力に定評のある棋士だと、その痛手も倍増。

▲97玉の早逃げがピッタリで勝ちのはずだったのに、その次の手が見えなかった。「読み負けた」ことは、ある意味敗北よりも、つらい事実だ。

一局の結果は「時の運」だが、読み負けは「普遍的な実力差」につながるからだ。

こうなるとシリーズは完璧に羽生ペースで、第3局にも快勝し、あっという間の3連勝。

たしかに戦前の予想では、若き四冠王の羽生が有利だったが、それにしてもさすがの勢いである。

正直、ここでは4タテもあるかなあ、なんて不穏なことも考えていたものだが、あにはからんや。

「50歳名人」である米長邦雄も、

「ここに来るまで、どんだけ苦労した思てるねん」

とばかりに、最後の意地を見せ、逆に羽生を追いこんでいくのだ。

(続く)