豪徳寺は、世田谷区豪徳寺にある曹洞宗の寺院で、招き猫発祥の地とされています。

文明12年(1480年)、世田谷城主・吉良政忠が伯母・弘徳院のために建立した「弘徳院」が前身とされています。当初は臨済宗に属していましたが、天正12年(1584年)曹洞宗に転じました。

寛永10年(1633年)彦根藩主・井伊直孝が井伊氏の菩提寺として伽藍を創建し整備しました。寺号は直孝の戒名である「久昌院殿豪徳天英居士」によるものです。

仏殿

本堂

梵鐘

三重塔

井伊直孝が猫により門内に招き入れられ、雷雨を避け、和尚の法談を聞くことができたという伝説があり、招き猫が祀られています。

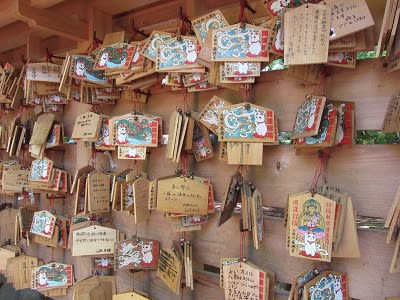

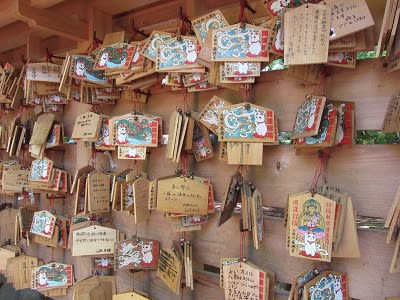

絵馬

境内に、井伊家の墓所があり、その一角に井伊直弼の墓があります。

国指定史跡

彦根藩主井伊家墓所

豪徳寺井伊家墓所

井伊家は遠江国とうとうみのくに井伊谷いいのやを中心に勢力を持った武士で、戦国期には今川氏の配下にあった。

井伊家24世とされる直政は天正3年(1575)、15歳で徳川家康に仕え、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦においては、自ら先鋒を務め東軍の勝利に貢献した。

合戦後、直政は近江国などに18万石を与えられ、初代藩主として彦根藩の礎を築いた。

続く2代直孝なおたかも大坂夏の陣で功績をあげ、近江国、下野国、武蔵国世田谷にあわせて30万石を有する譜代大名の筆頭格となった。

以後、幕末までこの家格は堅持され、藩主は江戸城溜間たまりのまに控えて将軍に近侍し、時には大老職に就き幕府政治に参与した。

寛永10年(1633)頃、世田谷が井伊家所領となったのを機に、領内の弘徳院が菩提寺に取り立てられた。

直孝の没後には、その法号「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなみ豪徳寺と寺号を改め、以後、井伊家墓所として、江戸で亡くなった藩主や家族がここに葬られた。

墓所の北西角には、豪徳寺中興開基の直孝墓が位置し、そこから南西に直進したところに幕末の大老、13代直弼(宗観院殿)墓がある。

直弼墓に至る参道沿いには、藩主や藩主正室らの墓石が整然と並び、豪徳寺の伽藍造営に貢献した亀姫(掃雲院殿・直孝長女)墓がその中央西側に位置している。

墓所内で最も古い墓は、直時なおとき(広度院殿・直孝四男)のもので、万治元年(1658)に建てられた。

直孝が没したのは万治2年で、どちらの墓石も唐破風からはふ笠付位牌いはい型で造られている。

以降、豪徳寺に所在する藩主、正室、世子せいし、側室の墓石は、いずれもこの形式で建造された。

また、墓所の北側の一角には、早世した井伊家子息子女らの墓石に混じって、江戸で亡くなった藩士とその家族の墓石も据えられている。

これらを合わせると、墓所に所在する墓石の総数は三百基余になる。

彦根藩主井伊家墓所は、豪徳寺、清涼寺せいりょうじ(滋賀県彦根市)、永源寺えいげんじ(滋賀県東近江市)の三ヶ寺にあり、歴代藩主とその一族の墓が網羅される。

各墓所は、将軍家側近でもあった井伊家の姿を物語り、江戸時代の幕藩体制と大名文化を考える上で欠くことのできない貴重な遺産であるため、一括で「彦根藩主井伊家墓所」として、平成20年3月28日、国史跡に指定された。

世田谷区教育委員会(説明板より)

井伊直弼の墓

都史跡 井伊直弼墓

井伊直弼(1815~60)は彦根藩主直中の子で、兄を継ぎ藩主となり、ついで安政5年(1858)4月大老になる。

勅許を待たず日米修好通商条約など安政5ヶ国条約に調印。

また13代将軍家定の後継者を慶福(のちの家茂)に決定し、反対派の一橋慶喜らを抑えるという強い政策を実施。

さらに安政の大獄を断行するに及んで、常に暗殺の危機にさらされ、遂に安政7年3月、江戸城外桜田門外において、水戸・薩摩の浪士らに暗殺された。

世田谷郷は井伊家領であり、直弼は豪徳寺に埋葬された。

墓石の高さは342センチ、正面に「宗観院殿正四位上前羽林中郎将暁覚翁大居士」とある。

東京都教育委員会(説明板より)

4月下旬、つつじやボタンが見頃でした!(^^)!

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

文明12年(1480年)、世田谷城主・吉良政忠が伯母・弘徳院のために建立した「弘徳院」が前身とされています。当初は臨済宗に属していましたが、天正12年(1584年)曹洞宗に転じました。

寛永10年(1633年)彦根藩主・井伊直孝が井伊氏の菩提寺として伽藍を創建し整備しました。寺号は直孝の戒名である「久昌院殿豪徳天英居士」によるものです。

仏殿

本堂

梵鐘

三重塔

井伊直孝が猫により門内に招き入れられ、雷雨を避け、和尚の法談を聞くことができたという伝説があり、招き猫が祀られています。

絵馬

境内に、井伊家の墓所があり、その一角に井伊直弼の墓があります。

国指定史跡

彦根藩主井伊家墓所

豪徳寺井伊家墓所

井伊家は遠江国とうとうみのくに井伊谷いいのやを中心に勢力を持った武士で、戦国期には今川氏の配下にあった。

井伊家24世とされる直政は天正3年(1575)、15歳で徳川家康に仕え、慶長5年(1600)の関ヶ原合戦においては、自ら先鋒を務め東軍の勝利に貢献した。

合戦後、直政は近江国などに18万石を与えられ、初代藩主として彦根藩の礎を築いた。

続く2代直孝なおたかも大坂夏の陣で功績をあげ、近江国、下野国、武蔵国世田谷にあわせて30万石を有する譜代大名の筆頭格となった。

以後、幕末までこの家格は堅持され、藩主は江戸城溜間たまりのまに控えて将軍に近侍し、時には大老職に就き幕府政治に参与した。

寛永10年(1633)頃、世田谷が井伊家所領となったのを機に、領内の弘徳院が菩提寺に取り立てられた。

直孝の没後には、その法号「久昌院殿豪徳天英大居士」にちなみ豪徳寺と寺号を改め、以後、井伊家墓所として、江戸で亡くなった藩主や家族がここに葬られた。

墓所の北西角には、豪徳寺中興開基の直孝墓が位置し、そこから南西に直進したところに幕末の大老、13代直弼(宗観院殿)墓がある。

直弼墓に至る参道沿いには、藩主や藩主正室らの墓石が整然と並び、豪徳寺の伽藍造営に貢献した亀姫(掃雲院殿・直孝長女)墓がその中央西側に位置している。

墓所内で最も古い墓は、直時なおとき(広度院殿・直孝四男)のもので、万治元年(1658)に建てられた。

直孝が没したのは万治2年で、どちらの墓石も唐破風からはふ笠付位牌いはい型で造られている。

以降、豪徳寺に所在する藩主、正室、世子せいし、側室の墓石は、いずれもこの形式で建造された。

また、墓所の北側の一角には、早世した井伊家子息子女らの墓石に混じって、江戸で亡くなった藩士とその家族の墓石も据えられている。

これらを合わせると、墓所に所在する墓石の総数は三百基余になる。

彦根藩主井伊家墓所は、豪徳寺、清涼寺せいりょうじ(滋賀県彦根市)、永源寺えいげんじ(滋賀県東近江市)の三ヶ寺にあり、歴代藩主とその一族の墓が網羅される。

各墓所は、将軍家側近でもあった井伊家の姿を物語り、江戸時代の幕藩体制と大名文化を考える上で欠くことのできない貴重な遺産であるため、一括で「彦根藩主井伊家墓所」として、平成20年3月28日、国史跡に指定された。

世田谷区教育委員会(説明板より)

井伊直弼の墓

都史跡 井伊直弼墓

井伊直弼(1815~60)は彦根藩主直中の子で、兄を継ぎ藩主となり、ついで安政5年(1858)4月大老になる。

勅許を待たず日米修好通商条約など安政5ヶ国条約に調印。

また13代将軍家定の後継者を慶福(のちの家茂)に決定し、反対派の一橋慶喜らを抑えるという強い政策を実施。

さらに安政の大獄を断行するに及んで、常に暗殺の危機にさらされ、遂に安政7年3月、江戸城外桜田門外において、水戸・薩摩の浪士らに暗殺された。

世田谷郷は井伊家領であり、直弼は豪徳寺に埋葬された。

墓石の高さは342センチ、正面に「宗観院殿正四位上前羽林中郎将暁覚翁大居士」とある。

東京都教育委員会(説明板より)

4月下旬、つつじやボタンが見頃でした!(^^)!

ブログランキングに参加しています(*^_^*)

応援よろしくお願いしますm(__)m

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

東京見学メモに一番に記しています!

ありがとうございました。

ここは特にお勧めしたいところです。

松陰神社とともに参拝してみてください!