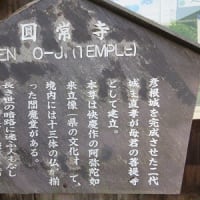

新京極にある誓願寺は飛鳥時代、天智天皇 6年(667)、天皇の勅願により創建されました。

鎌倉時代に奈良から一条小川(現在の上京区元誓願寺通小川西入る)に移転し、天正19年(1591)、秀吉の命により現在の地に移転し、慶長2年(1597)、松の丸殿(京極龍子)の援助によって伽藍の再興が完了しました。

清少納言、和泉式部、松の丸殿が帰依したことにより、女人往生の寺として名高いお寺です。

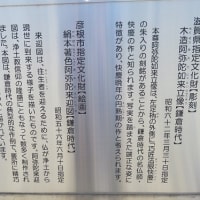

ご本尊の阿弥陀如来座像は木造、寄木造布貼の丈六の座像で平安時代後期の定朝様で鎌倉時代から南北朝時代の頃の作と見られています。

能の曲目に『誓願寺』がありますが、この本山のことを指しています。

扇塚のある寺として芸能関係、また説教から発達した講談、落語、漫才などの芸人の成就を祈願する寺として知られています。

扇塚

世阿弥作と伝えられる謡曲『誓願寺』は、和泉式部と一遍上人が主な役となって誓願寺の縁起と霊験を物語ります。この謡曲の中で、和泉式部が歌舞の菩薩となって現れることが、能楽をはじめ舞踊など芸能の世界で尊崇され、江戸時代から誓願寺へ参詣するその筋の人が数多くありました。

特に舞踊家が多く、文化・文政・天保(1804~44)のころに京都で活躍した篠塚流の祖・篠塚文三郎(梅扇)は、幸若の系を引く能楽的な色彩と歌舞的な色彩を調和させた優れた芸風を示したといわれ、天保年間には山村舞とともに京阪で大いに流行しましたが、彼ら舞踊家の中に誓願寺の和泉式部信仰がありました。その信仰を、昭和・平成の時代まで伝承した舞踊家がありました。

誓願寺の『扇塚』に、芸道上達を祈願し『扇子』を奉納することには、上のような深い歴史的な意味が秘められているのであります。また、誓願寺第五十五世策伝日快上人(1544~1642)が『醒睡笑』八巻を著作して落語の祖と仰がれておられることも、「扇子」との強い絆を保持するゆえんであります。

(案内板より)

落語発祥の寺とも言われ、関西地方の芸人たちがこの寺で練習会を営んでいるそうです。

ブログランキングに参加しています。ご協力お願いします!

すっからり冬支度のテンプレート!

今日の綾部史談会が終わったら果樹の剪定やみかんの冬支度に入ります!

冬の嵐山や祇園の夜の燈籠見に行きたいと思っています!

ありがとうございます!

これから冬支度で忙しくなりますね。

私の2011年の旅はもう終わりです。

これから撮り溜めた写真で記事を作成していきます。

冬の京都の写真またアップしてくださいね!