大宰府 水城跡

590年頃、朝鮮半島では高句麗・新羅・百済が覇を競っていた。日本では推古天皇、摂政聖徳太子の時代。

618年には唐の建国。621年新羅はいち早く唐に朝貢。644年に唐は高句麗遠征。

663年唐の攻撃で百済が滅ぶ。この際、大和朝廷は百済を援けて唐・新羅連合軍と白村江の戦いで大敗。ここで半島の利権を放棄することになる。

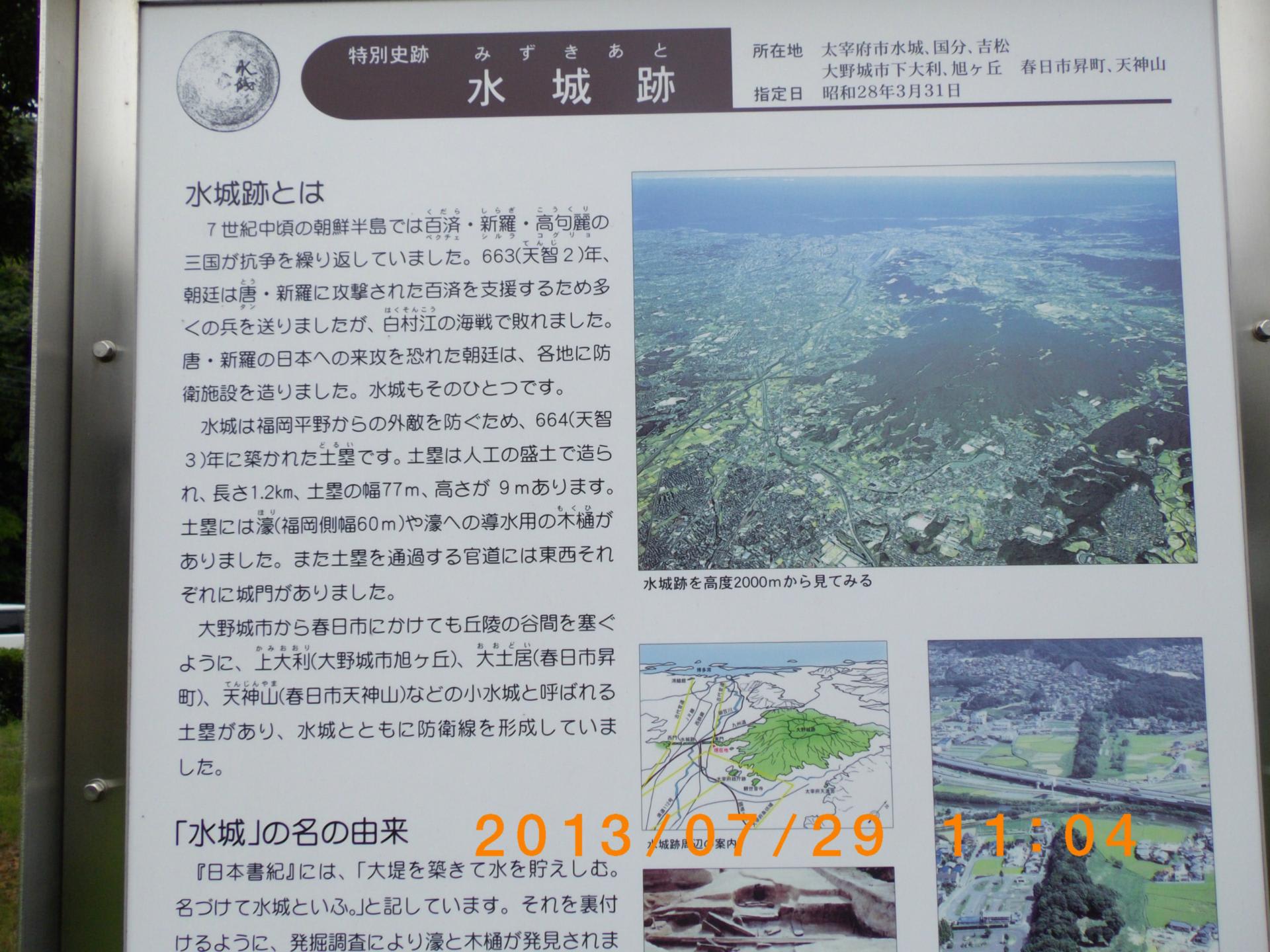

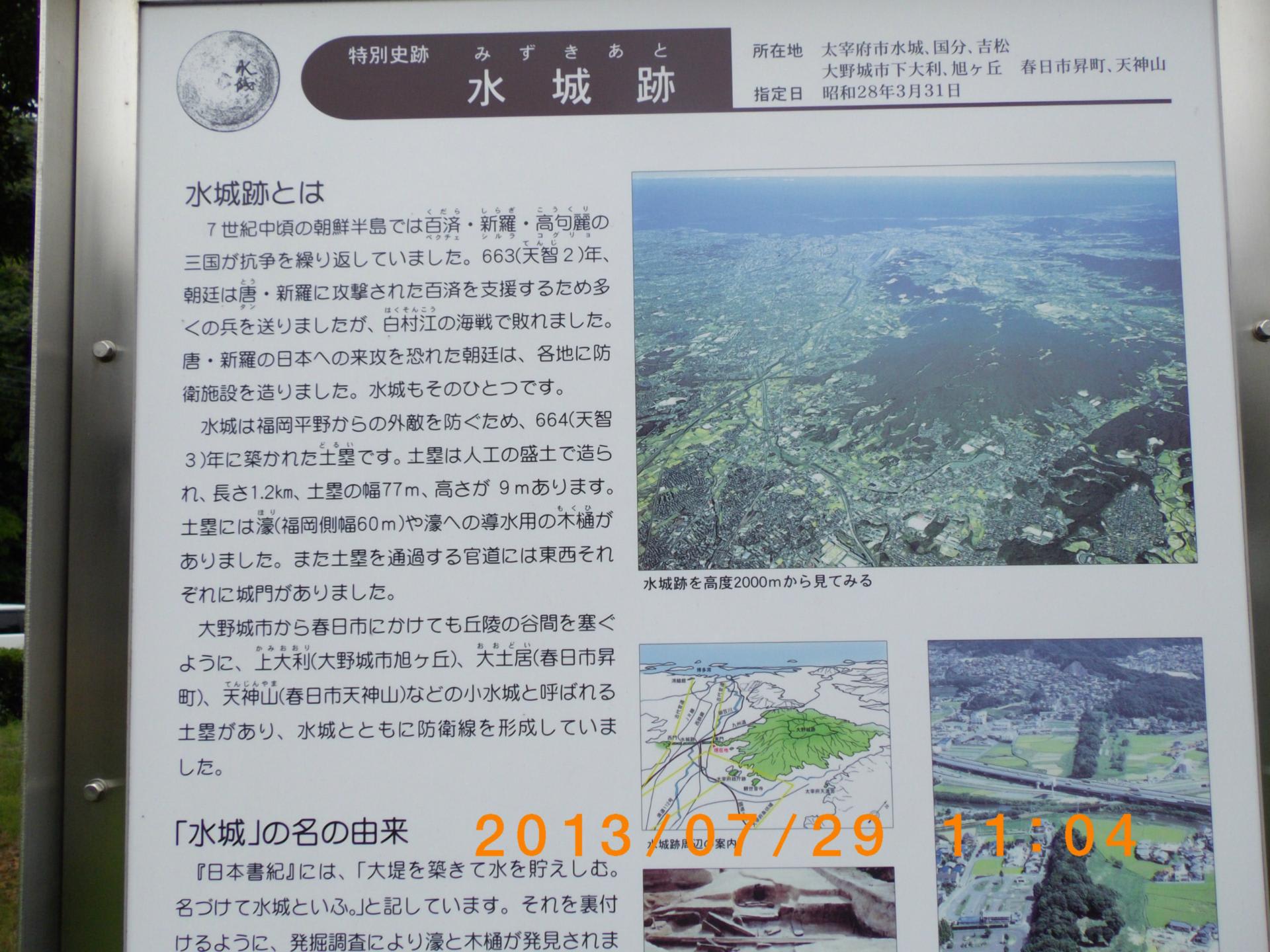

一方、唐の復讐を恐れた朝廷は、大宰府の博多湾寄りに全長約1.2kmの防御壁=水城を築いた。

水城は高さ約9m、基底部の幅約77mの2段式の土塁で、外側には60mの濠があった。水城内側に、大宰府を守る山城として、大野城・基肆城が築かれた。

しかし、唐の攻撃がおこわれなかったため。これら施設は使われることなく、歴史のなかに消えていったが、現在、水城の一部と、大野城の石垣の一部が残るのみ。

吾輩は、大宰府の政庁跡の裏を車で行き、大野城の跡を追跡したが、何しろ410mほどの四天王寺山の頂上あたりに総延長6.5kmのうち数10mの石垣跡が残っているとのことであり、酷暑の中、歩いて登る体力なくあきらめたが返す返す残念。

大宰府の政庁はその後、菅原道真、藤原伊周、藤原広嗣などの左遷の舞台と、藤原の広嗣の乱での混乱もあったが、1153年平清盛が太宰大弐のとき、平氏政権の基盤としての日宋貿易を進める意図から、政治的中心地は20km北の博多の地に移ることとなった。

しかし大宰府政庁は元寇や南北朝の南朝方の拠点となる。

590年頃、朝鮮半島では高句麗・新羅・百済が覇を競っていた。日本では推古天皇、摂政聖徳太子の時代。

618年には唐の建国。621年新羅はいち早く唐に朝貢。644年に唐は高句麗遠征。

663年唐の攻撃で百済が滅ぶ。この際、大和朝廷は百済を援けて唐・新羅連合軍と白村江の戦いで大敗。ここで半島の利権を放棄することになる。

一方、唐の復讐を恐れた朝廷は、大宰府の博多湾寄りに全長約1.2kmの防御壁=水城を築いた。

水城は高さ約9m、基底部の幅約77mの2段式の土塁で、外側には60mの濠があった。水城内側に、大宰府を守る山城として、大野城・基肆城が築かれた。

しかし、唐の攻撃がおこわれなかったため。これら施設は使われることなく、歴史のなかに消えていったが、現在、水城の一部と、大野城の石垣の一部が残るのみ。

吾輩は、大宰府の政庁跡の裏を車で行き、大野城の跡を追跡したが、何しろ410mほどの四天王寺山の頂上あたりに総延長6.5kmのうち数10mの石垣跡が残っているとのことであり、酷暑の中、歩いて登る体力なくあきらめたが返す返す残念。

大宰府の政庁はその後、菅原道真、藤原伊周、藤原広嗣などの左遷の舞台と、藤原の広嗣の乱での混乱もあったが、1153年平清盛が太宰大弐のとき、平氏政権の基盤としての日宋貿易を進める意図から、政治的中心地は20km北の博多の地に移ることとなった。

しかし大宰府政庁は元寇や南北朝の南朝方の拠点となる。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます