18日(火)。昨日の朝日夕刊に恒例のクラシック音楽”年末回顧2012”が載っていました。吉田純子さん(たしか朝日の文化部記者)が書いています

まず、道先案内人だった音楽評論家の吉田秀和と畑中良輔の死去を振り返り、政治を乗り越えて活躍したチョン・ミュンフンの活躍を称えます そして、若手の下野竜也、山田和樹、小菅優、中村理恵らの成長を見守ります。私も彼らの演奏を聴いて成長を見守ってきた一人です

そして、若手の下野竜也、山田和樹、小菅優、中村理恵らの成長を見守ります。私も彼らの演奏を聴いて成長を見守ってきた一人です

一方、同じ記事の中で3人の音楽評論家が「私の3点」を挙げています。3人に共通しているのは、各自が1つはラッヘマン、ケージ、クセナキスといった現代作曲家の曲の公演を挙げていることです。いま”クラシック音楽”と言われている音楽は、作曲された当時は”現代音楽”だったことを考えれば、あえて取り上げることは理解できます それでも「いったいどれ程の人たちがそれらのコンサートを聴いたんだろうか

それでも「いったいどれ程の人たちがそれらのコンサートを聴いたんだろうか 」と思います。それから、これらの”音楽評論家”と呼ばれる人たちは年間どれ程のコンサートを聴いて、その中から3点を選んでいるのだろうか、ということです。私の場合は今年158回クラシックのコンサートに行った計算になりますが、音楽評論家の人たちはその筋の”プロ”ですから、もっと多く通っているに違いないでしょうね

」と思います。それから、これらの”音楽評論家”と呼ばれる人たちは年間どれ程のコンサートを聴いて、その中から3点を選んでいるのだろうか、ということです。私の場合は今年158回クラシックのコンサートに行った計算になりますが、音楽評論家の人たちはその筋の”プロ”ですから、もっと多く通っているに違いないでしょうね

閑話休題

閑話休題

毎月第3木曜日に開かれている飯野ビル主催のランチタイム・コンサートが20日(木)12時5分から同50分まで、同ビル1階のエントランスロビーで開かれます 今回の出演者は現在ベルリン芸術大学在学中の守重結加さんです。彼女は2011年東京ピアノコンクールで第1位に輝いた将来を期待されるピアニストの一人です

今回の出演者は現在ベルリン芸術大学在学中の守重結加さんです。彼女は2011年東京ピアノコンクールで第1位に輝いた将来を期待されるピアニストの一人です

プログラムは①バッハ「フランス組曲第3番BWV814」、②シューベルト「ピアノソナタD664~第1、第3楽章」、③ショパン「12の練習曲より作品25-2」、「ワルツ第2番」、「ソナタ第3番~第4楽章」、④プーランク「ナゼルの死」より変奏3”磊落と慎重”、変奏4”思索の続き”、⑤ドビュッシー「喜びの島」です

このコンサートに出場するピアニスト達は若手ですが実力は確かなものがあります。内幸町にお勤めの方はもちろんのこと、どなたでも聴くことが出来ますので、是非お出かけください 私も昼食後に駈け付ける予定です

私も昼食後に駈け付ける予定です

も一度、閑話休題

も一度、閑話休題

渋谷のシアター・イメージファーラムで西ドイツのライナー・ヴェルナー・ファスビンダー監督映画「マルタ」を観ました 先日観た「マリア・ブラウンの結婚」「ローラ」に次いで3本目です。「マルタ」は1975年制作・112分の映画です

先日観た「マリア・ブラウンの結婚」「ローラ」に次いで3本目です。「マルタ」は1975年制作・112分の映画です

ヒロインのマルタは世間知らずのブルジョワ娘ですが、父親はマルタとイタリア旅行中にスペイン坂で心臓発作で急死します。母親は精神安定剤がないと生きられない情緒不安定な女性です マルタは知人の結婚披露宴でヘルムートと出会い結婚します。幸せな結婚生活を夢見ていたマルタを待っていたのはヘルムートの潔癖症でサディスティックな本性でした

マルタは知人の結婚披露宴でヘルムートと出会い結婚します。幸せな結婚生活を夢見ていたマルタを待っていたのはヘルムートの潔癖症でサディスティックな本性でした

図書館に勤めていた彼女は、ヘルムートが無断で彼女の退職届を出していたことを知ります。二人は郊外の大邸宅に住みますが、ヘルムートは彼女が外出することを禁じ、電話で友人と話していることが分かると、電話器を取り外します。淋しさを紛らしたいと猫を飼うとヘルムートが殺してしまいます とうとう我慢できなくなったマルタは図書館の知人を巻き込んで車で逃げますが、交通事故で半身不随の身体になってしまいます。それでも、ヘルマンは笑顔で見舞い、車椅子のマルタを押してエレベーターに乗って退院します。そこで映画が終わりますが、不気味です。これからマルタはどうなるのか・・・・・観客は不安なまま放り出されます

とうとう我慢できなくなったマルタは図書館の知人を巻き込んで車で逃げますが、交通事故で半身不随の身体になってしまいます。それでも、ヘルマンは笑顔で見舞い、車椅子のマルタを押してエレベーターに乗って退院します。そこで映画が終わりますが、不気味です。これからマルタはどうなるのか・・・・・観客は不安なまま放り出されます

ところで、ヘルマンとマルタが新居の大邸宅に入居した時に穏やかなヴァイオリンの調べが流れてきます だれの何という曲なのか思い出せません

だれの何という曲なのか思い出せません CDでも生でも何回も聴いたことのある有名なヴァイオリン協奏曲のアダージョ楽章なのですが、作曲者名が出てきません

CDでも生でも何回も聴いたことのある有名なヴァイオリン協奏曲のアダージョ楽章なのですが、作曲者名が出てきません 最初はベートーヴェンか、と思いましたが、違います。それではブラームスか、いや違います。この映画では、その後、何度か同じメロディーが流れてくるのですが、分かりません。すこし長く演奏された場面で、シベリウスかも知れない、と思ったのですが、どうも違うようです

最初はベートーヴェンか、と思いましたが、違います。それではブラームスか、いや違います。この映画では、その後、何度か同じメロディーが流れてくるのですが、分かりません。すこし長く演奏された場面で、シベリウスかも知れない、と思ったのですが、どうも違うようです

映画が終わり、テロップが流れて、最後の最後に作曲者と曲名が現われてやっと問題が解明しました。映画の中で流れていたのはマックス・ブルッフ作曲「ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調作品26」の第2楽章”アダージョ”でした ブルッフは1838年ドイツのケルン生まれの作曲家です。どうして思い出せなかったのか、今でも分かりません

ブルッフは1838年ドイツのケルン生まれの作曲家です。どうして思い出せなかったのか、今でも分かりません

もう1曲。マルタが一人で留守番している時にLPレコードで聴いていたのはドニゼッティの歌劇「ランメルモールのルチア」のアリアです。ヒロインのルチアは好きな男と一緒になれないことを嘆いて気が狂ってしまいますが、マルタの心象風景を象徴しているようです そのLPレコードを見たヘルマンは「ドニゼッティなんか、音楽のクズだ

そのLPレコードを見たヘルマンは「ドニゼッティなんか、音楽のクズだ 」と言い放ちます。そして「オルランド・ディ・ラッソを聴きなさい」と言って、自分の買ってきた宗教曲のLPレコードをかけます

」と言い放ちます。そして「オルランド・ディ・ラッソを聴きなさい」と言って、自分の買ってきた宗教曲のLPレコードをかけます ラッソとはベルギー生まれの、ルネサンス後期におけるフランドル楽派の最後を飾る作曲家です。私はこの人の名前を聞くのも見るのも初めてです。ファスビンダー監督は音楽に相当造詣が深いようです

ラッソとはベルギー生まれの、ルネサンス後期におけるフランドル楽派の最後を飾る作曲家です。私はこの人の名前を聞くのも見るのも初めてです。ファスビンダー監督は音楽に相当造詣が深いようです

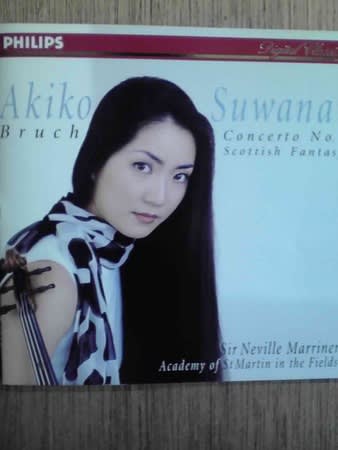

家に帰って、ブルッフのヴァイオリン協奏曲のCDを聴きました ネヴィル・マリナ―指揮アカデミー室内管弦楽団のバックで諏訪内晶子がヴァイオリンを弾いた1996年7月録音のCDです。これは彼女のCDデビュー盤です。瑞々しい感性でブルッフを謳い上げています

ネヴィル・マリナ―指揮アカデミー室内管弦楽団のバックで諏訪内晶子がヴァイオリンを弾いた1996年7月録音のCDです。これは彼女のCDデビュー盤です。瑞々しい感性でブルッフを謳い上げています

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます