2日(土)。昨日は月初だったので3月に聴くコンサートのチケット19枚を財布に入れました。お札の数より圧倒的に多いです

昨日、夕食に「芋煮」を作りました。初挑戦です 新聞関係団体に勤めていた時、広告関係の会議で山形を訪れた際に、地元の山形新聞社が芋煮会を開いてくれて、その時の芋煮が凄く美味しかったのが忘れられません

新聞関係団体に勤めていた時、広告関係の会議で山形を訪れた際に、地元の山形新聞社が芋煮会を開いてくれて、その時の芋煮が凄く美味しかったのが忘れられません 何かの縁で今、息子は山形で働いています。山形で芋煮会に招かれるというのは関係が親密になった証拠だと山新の人から聞きました。息子が山形に単身赴任してもうじき1年になります。現地の人に芋煮会に招かれることはあったでしょうか

何かの縁で今、息子は山形で働いています。山形で芋煮会に招かれるというのは関係が親密になった証拠だと山新の人から聞きました。息子が山形に単身赴任してもうじき1年になります。現地の人に芋煮会に招かれることはあったでしょうか

読響は2019年度から名曲シリーズ会員に変更しました その第1回目のコンサートは4月4日(木)でショパン「ピアノ協奏曲第2番」、ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」他が演奏さますが(指揮=鈴木優人)、当日は東京・春・音楽祭のヴェルディ「リゴレット」(リッカルド・ムーティ指揮)と重複しているため、4月17日(水)の定期演奏会(ストラヴィンスキー「ヴァイオリン協奏曲」、シベリウス「交響曲第5番」他。指揮=オラリー・エルツ、Vn=ヴィルデ・フラング)に振り替えました

その第1回目のコンサートは4月4日(木)でショパン「ピアノ協奏曲第2番」、ストラヴィンスキー「ペトルーシュカ」他が演奏さますが(指揮=鈴木優人)、当日は東京・春・音楽祭のヴェルディ「リゴレット」(リッカルド・ムーティ指揮)と重複しているため、4月17日(水)の定期演奏会(ストラヴィンスキー「ヴァイオリン協奏曲」、シベリウス「交響曲第5番」他。指揮=オラリー・エルツ、Vn=ヴィルデ・フラング)に振り替えました

昨夕、サントリーホールで「がんばろう日本!スーパーオーケストラ」のコンサートを聴きました プログラムは①ブラームス「悲劇的序曲 作品8」、②同「ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品77」、③ドヴォルザーク「交響曲第8番ト長調 作品88」です

プログラムは①ブラームス「悲劇的序曲 作品8」、②同「ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品77」、③ドヴォルザーク「交響曲第8番ト長調 作品88」です ②のヴァイオリン独奏は木嶋真優、指揮は高関健です

②のヴァイオリン独奏は木嶋真優、指揮は高関健です

「がんばろう日本!スーパーオーケストラ」は、2011年3月の東日本大震災直後、毎日新聞社が中心となり、全国各地の交響楽団等で活躍中の演奏家有志が集まってチャリティーコンサートを開催したものが、現在まで続いているものです 例年 コンマスは読響コンマスの小森谷巧氏が務めています

例年 コンマスは読響コンマスの小森谷巧氏が務めています

自席は1階7列28番、右ブロック左通路側です 会場は9割以上は入っているでしょう。プログラミングの良さとソリストの人気でしょうか

会場は9割以上は入っているでしょう。プログラミングの良さとソリストの人気でしょうか

演奏者が入場し配置に着きます。弦は左奥にコントラバス、前に左から第1ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、第2ヴァイオリンという対向配置をとります 前半のコンマスは東京シティ・フィル客員コンマスを歴任した松野弘明氏が務めます

前半のコンマスは東京シティ・フィル客員コンマスを歴任した松野弘明氏が務めます 第1ヴァイオリンには会田莉凡さん、読響の荒川以津美さん、井上雅美さん、髙木敏行氏らが、第2ヴァイオリンには都響首席の双紙正哉氏、新日本フィル フォアシュピーラーの佐々木絵理子さん、ヴィオラには東京フィル首席の須田祥子さん、チェロには読響の木村隆哉氏、室野良史氏、コントラバスには東京フィル副主席の小笠原茅乃さん、クラリネットにはN響首席の伊藤圭氏、ホルンには読響首席の松坂隼氏といった顔ぶれが揃っています

第1ヴァイオリンには会田莉凡さん、読響の荒川以津美さん、井上雅美さん、髙木敏行氏らが、第2ヴァイオリンには都響首席の双紙正哉氏、新日本フィル フォアシュピーラーの佐々木絵理子さん、ヴィオラには東京フィル首席の須田祥子さん、チェロには読響の木村隆哉氏、室野良史氏、コントラバスには東京フィル副主席の小笠原茅乃さん、クラリネットにはN響首席の伊藤圭氏、ホルンには読響首席の松坂隼氏といった顔ぶれが揃っています 配布されたメンバー・リストによると、仙台フィル、岡山フィル、神奈川フィル、札響など 全国の地方オケのほか、ヴァイオリンの磯絵里子さんをはじめとするソリストの演奏家が多く参加しています

配布されたメンバー・リストによると、仙台フィル、岡山フィル、神奈川フィル、札響など 全国の地方オケのほか、ヴァイオリンの磯絵里子さんをはじめとするソリストの演奏家が多く参加しています

1曲目はブラームス「悲劇的序曲 作品8」です この曲はヨハネス・ブラームス(1833-1897)が1880年夏にオーストリアのバート・イシュルで「大学祝典序曲」とともに作曲されました。同年12月にハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルにより初演され、クララ・シューマンに献呈されました

この曲はヨハネス・ブラームス(1833-1897)が1880年夏にオーストリアのバート・イシュルで「大学祝典序曲」とともに作曲されました。同年12月にハンス・リヒター指揮ウィーン・フィルにより初演され、クララ・シューマンに献呈されました 「序曲」という名称が付いていますが、オペラの序曲とは違って、独立した管弦楽曲として演奏される作品です

「序曲」という名称が付いていますが、オペラの序曲とは違って、独立した管弦楽曲として演奏される作品です ブラームスは「泣く序曲」と言ったそうです

ブラームスは「泣く序曲」と言ったそうです

高関健氏のタクトで演奏に入りますが、冒頭の2つの和音から魂のこもった迫力を感じます 何なんでしょう、この音の風圧は

何なんでしょう、この音の風圧は 音楽の力に圧倒されます

音楽の力に圧倒されます

2曲目は「ヴァイオリン協奏曲ニ長調 作品77」です この曲はブラームスがオーストリアのペルチャッハで1878年に作曲し、1879年1月1日にブラームス自身の指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されました

この曲はブラームスがオーストリアのペルチャッハで1878年に作曲し、1879年1月1日にブラームス自身の指揮ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団により初演されました そして、作曲に当たりアドヴァイスを与えたヨーゼフ・ヨアヒムに献呈されました。第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります

そして、作曲に当たりアドヴァイスを与えたヨーゼフ・ヨアヒムに献呈されました。第1楽章「アレグロ・ノン・トロッポ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグロ・ジョコーソ、マ・ノン・トロッポ・ヴィヴァーチェ」の3楽章から成ります

ソリストを務める木嶋真優は2011年ケルン国際音楽コンクールのヴァイオリン部門で優勝、2015年にケルン音楽大学大学院を首席で修了し、ドイツの国歌演奏家資格を取得しています

春めいた花模様を配した衣装に身を包まれた木嶋真優が指揮者とともに登場、さっそく演奏に入ります 全体を聴いて感じたのは「超絶技巧を駆使する一方、ヴァイオリンを良く歌わせているな

全体を聴いて感じたのは「超絶技巧を駆使する一方、ヴァイオリンを良く歌わせているな 」ということです

」ということです 第2楽章は素晴らしいオーボエ(浅原由香さん?)が華を添えました

第2楽章は素晴らしいオーボエ(浅原由香さん?)が華を添えました 高関氏はソリストにピッタリと寄り添い完璧にサポートしました

高関氏はソリストにピッタリと寄り添い完璧にサポートしました

木嶋真優は予定にないアンコールに応え、バッハの無伴奏ヴァイオリン曲のようなメロディーの演奏を始めましたが、途中から「ふるさと」のメロディーに変わりました どうやら「ふるさと」を超絶技巧曲に編曲した作品のようでした

どうやら「ふるさと」を超絶技巧曲に編曲した作品のようでした ブラームスの協奏曲ともども素晴らしい演奏でした

ブラームスの協奏曲ともども素晴らしい演奏でした

休憩後にキュートなピンクのワンピースに着替えて現われた木嶋真優は、進行役の小森谷徹氏のインタビューに答え「神戸で育ったが、9歳の時に阪神淡路大震災が起こった その時、水や食料などいろいろな人に助けられた。いま、震災が起こるとSNSで情報が拡散されるが、大切なのは自ら何らかの行動を起こすことだと思う

その時、水や食料などいろいろな人に助けられた。いま、震災が起こるとSNSで情報が拡散されるが、大切なのは自ら何らかの行動を起こすことだと思う このコンサートを聴きに来ることも行動の一つだと思う」と語っていました。彼女は演奏するだけでなく、自身がこのコンサートで果たすべき役割をしっかりと理解していることが分かります

このコンサートを聴きに来ることも行動の一つだと思う」と語っていました。彼女は演奏するだけでなく、自身がこのコンサートで果たすべき役割をしっかりと理解していることが分かります 以前、彼女の演奏を聴いた際にも思ったことですが、彼女は自分の考えをしっかり持っており、それを言葉として表現することが出来る人だと思います

以前、彼女の演奏を聴いた際にも思ったことですが、彼女は自分の考えをしっかり持っており、それを言葉として表現することが出来る人だと思います それが演奏に表れています

それが演奏に表れています ひと言でいえば、女性であることを武器にして勝負をする演奏家とは一線を画すアーティストだということです

ひと言でいえば、女性であることを武器にして勝負をする演奏家とは一線を画すアーティストだということです

プログラム後半はドヴォルザーク「交響曲第8番ト長調 作品88」です この曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841ー1904)が1889年に作曲し、1890年2月にプラハでドヴォルザーク自身の指揮で初演されました

この曲はアントニン・ドヴォルザーク(1841ー1904)が1889年に作曲し、1890年2月にプラハでドヴォルザーク自身の指揮で初演されました 第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグレット・グラツィオーソ」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

第1楽章「アレグロ・コン・ブリオ」、第2楽章「アダージョ」、第3楽章「アレグレット・グラツィオーソ」、第4楽章「アレグロ・マ・ノン・トロッポ」の4楽章から成ります

プログラム・ノートを音楽評論家の奥田佳道さんが執筆されていますが、楽譜の出版について次のように書かれています

「初版楽譜は、かつてブラームスが紹介してくれたなじみの音楽出版ジムロック社(ドイツ)ではなく、イギリスのノヴェロ社から刊行された ドヴォルザークのエキゾティックな才能を買いながらも彼に交響曲は期待していなかったジムロック社と、功成り名を遂げたドヴォルザークが決裂したからだった

ドヴォルザークのエキゾティックな才能を買いながらも彼に交響曲は期待していなかったジムロック社と、功成り名を遂げたドヴォルザークが決裂したからだった 」

」

この曲が「イギリス交響曲」と呼ばれているのは、イギリスで作曲したからではなくイギリスの出版社から初版楽譜が出版されたからだということと、その理由が分かります こういう情報こそプログラム・ノートに書いて欲しいと思います

こういう情報こそプログラム・ノートに書いて欲しいと思います

コンマスが小森谷巧氏に代わり、高関氏のタクトで演奏に入ります この曲でも「悲劇的序曲」で感じたのと同じように、最初から魂のこもった迫力を感じます

この曲でも「悲劇的序曲」で感じたのと同じように、最初から魂のこもった迫力を感じます 「これは何だろう

「これは何だろう 」と考えるに、年に1度だけのコンサートのために全国各地から集まった演奏者たちの「おれたちに明日はない」一期一会という強い意識ではないか

」と考えるに、年に1度だけのコンサートのために全国各地から集まった演奏者たちの「おれたちに明日はない」一期一会という強い意識ではないか それが高関健氏の指揮のもと 半端ない集中力とエネルギーに満ちた演奏を生んでいるのではないか

それが高関健氏の指揮のもと 半端ない集中力とエネルギーに満ちた演奏を生んでいるのではないか ということです。多分、彼らは前日と当日の2日間しかリハーサルの時間はなかったと思います

ということです。多分、彼らは前日と当日の2日間しかリハーサルの時間はなかったと思います 普段付き合いのある同じオケの人たちであれば それで十分かも知れませんが、出身母体はほとんどバラバラです

普段付き合いのある同じオケの人たちであれば それで十分かも知れませんが、出身母体はほとんどバラバラです 限られた時間の中で3つの曲を仕上げていかなければならないし、本番もミスなく演奏しなければならない。そんな切羽詰まった緊張感が演奏者たちに良い刺激となり渾身の演奏に結び付いたのではないか、と思うのです

限られた時間の中で3つの曲を仕上げていかなければならないし、本番もミスなく演奏しなければならない。そんな切羽詰まった緊張感が演奏者たちに良い刺激となり渾身の演奏に結び付いたのではないか、と思うのです

最後にオーケストラの演奏をバックに、木嶋さんを交えて会場内の聴衆全員で「ふるさと」を歌い コンサートを締めくくりました また来年も聴きに行きます

また来年も聴きに行きます

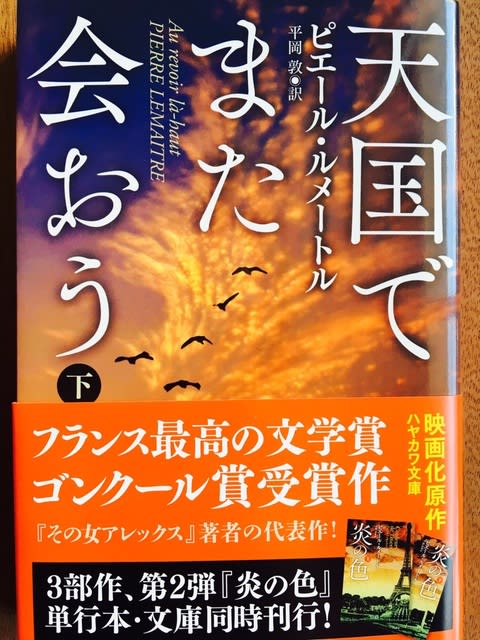

しかし、年下の青年エドゥアールに救い出されかろうじて命拾いする

しかし、年下の青年エドゥアールに救い出されかろうじて命拾いする 抜け目のないブラデルはエドゥアールの姉マドレーヌに接近し結婚に漕ぎつけるが、そんなことを弟のエドゥアールは知る由もない

抜け目のないブラデルはエドゥアールの姉マドレーヌに接近し結婚に漕ぎつけるが、そんなことを弟のエドゥアールは知る由もない エドゥアールは美術の才能を生かして、復員兵に冷たい戦後のフランス社会に復讐するため、あるアイディアをアルベールに打ち明ける

エドゥアールは美術の才能を生かして、復員兵に冷たい戦後のフランス社会に復讐するため、あるアイディアをアルベールに打ち明ける