岡崎市立北中学校の生徒さんが体の電気信号について学びました。

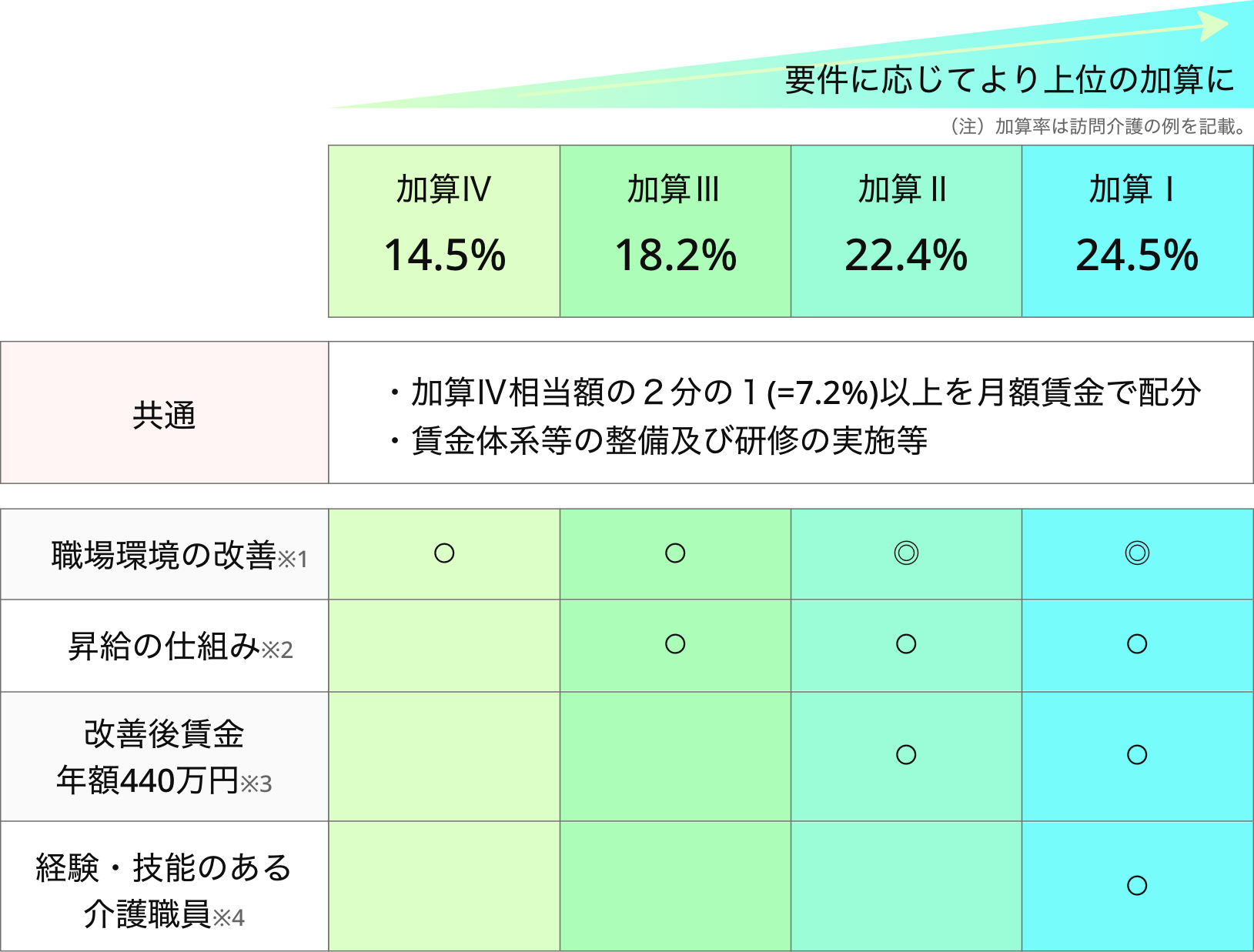

ヒトの体もデンキウナギのように電気を発生します。摩擦電気や、1円と10円硬貨でできる電気など、電気にもいろいろありますが、もともとは同じものです。電気の共通点を、みんなの心臓からの電気を測って考えてみよう。

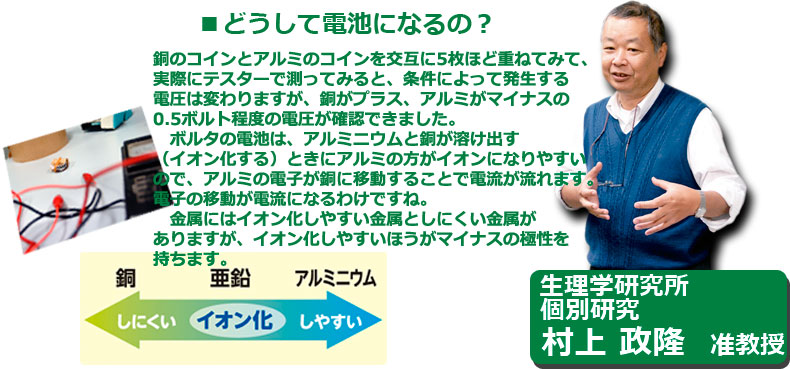

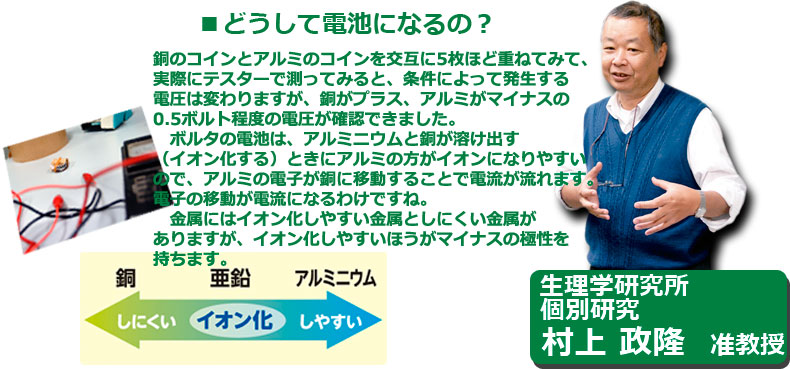

世界ではじめてつくられた電池(ボルタの電池)をためしてみよう!

アルミと銅と塩水でできる「ボルタの電池」をつくってみました。

●キッチンペーパー

●アルミのコイン(1円玉など)

●銅のコイン(10円など)

●食塩水

■作り方

ボルタの電池は銅と亜鉛の板と薄い硫酸を使用しますが、ここでは簡単に銅とアルミニウムのコイン、食塩水を使用しました。 銅のコイン→キッチンペーパー→アルミのコイン→キッチンペーパー→銅のコイン・・・・・・と順番に重ねて固定します。そしてキッチンペーパーに食塩水をしみこませます。

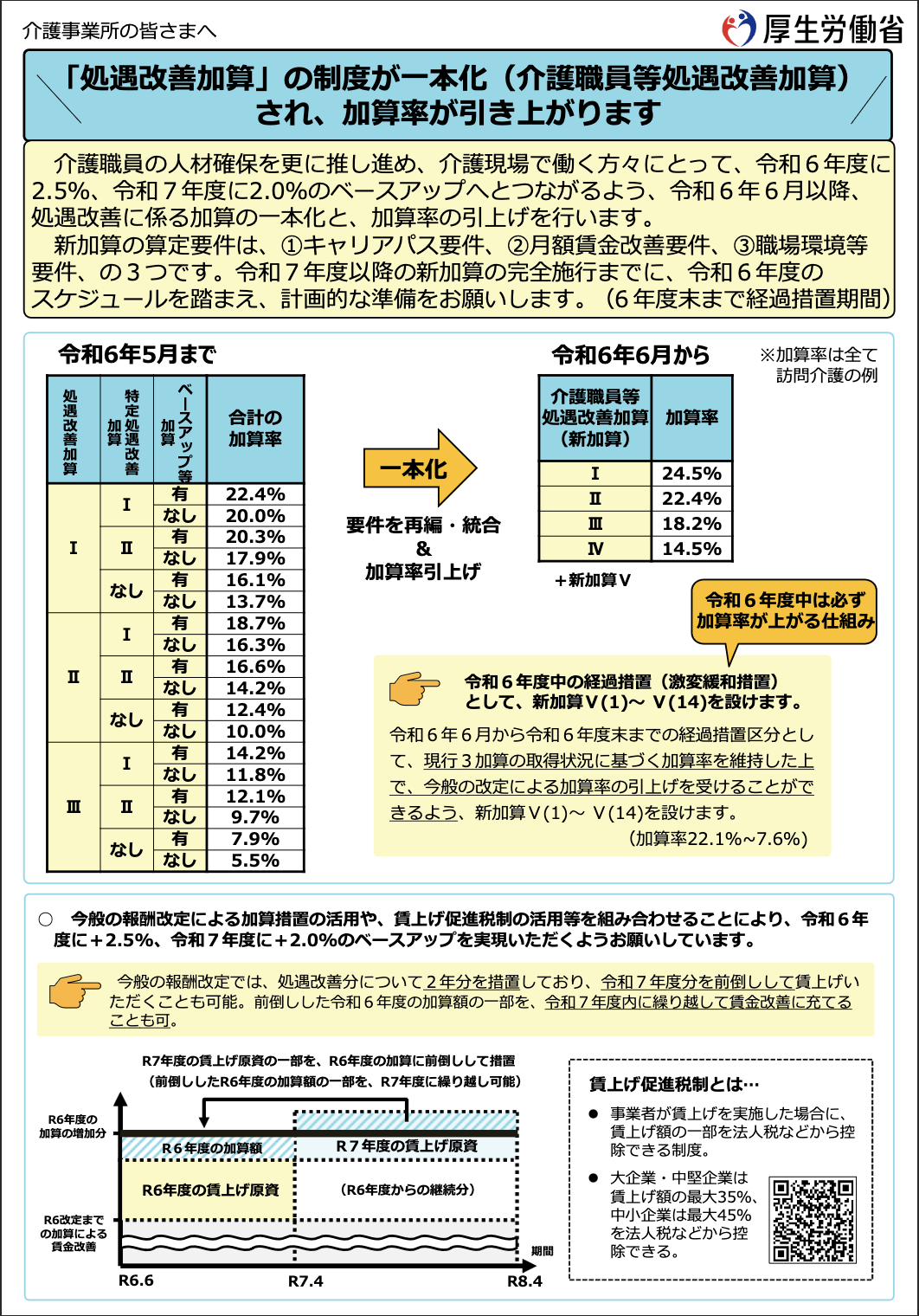

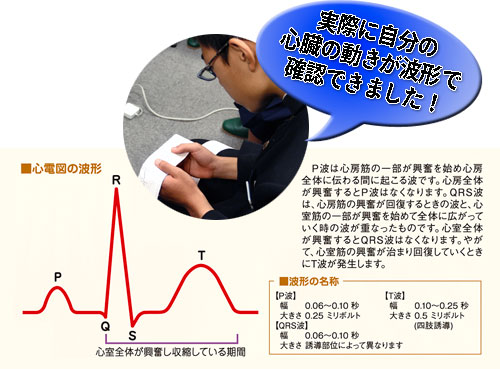

自分の心臓から発生する電気(心電図)を測ってみよう!

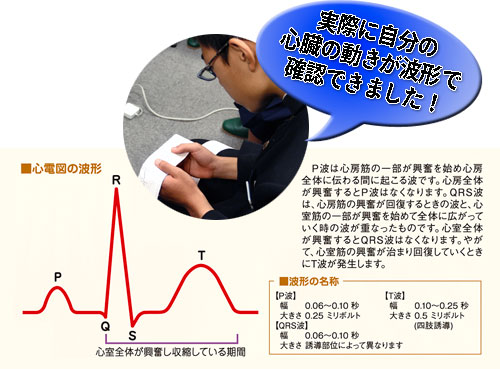

ヒトの体は、電気や化学物質(神経伝達物質)によって信号を伝達しています。筋肉を動かす時に発生する筋電位信号ではありませんが、筋肉が興奮すると周囲に電流が流れることにより電圧の差(電位差)が発生します。

心臓は刺激が心臓の筋肉(心筋)に伝わることで拍動(収縮と弛緩)を繰り返しますので、心臓が拍動するときにも心電図と呼ばれる電気的な活動が見られます。

心電図は、1903年に、ウィレム・アントホーフェン教授(オランダ)によって測定されましたが、この業績によって1942年にノーベル生理学・医学賞を受賞しています。

心電図の記録方法はいろいろありますが、ここでは最も一般的な心電図である双極肢誘導という電極のつけ方をしました。

電極は、右手首に赤色、左手首に黄色、右足首に黒色(アース)、左足首に緑色の電極をつけます。両手の電極間で計測した電圧の差(電位差)をⅠ誘導、右手を足の間の電位差をⅡ誘導、左手を足の間の電位差をⅢ誘導といいます。

※心臓の詳しい仕組みは、せいりけんしみん講座の項を参照してください。

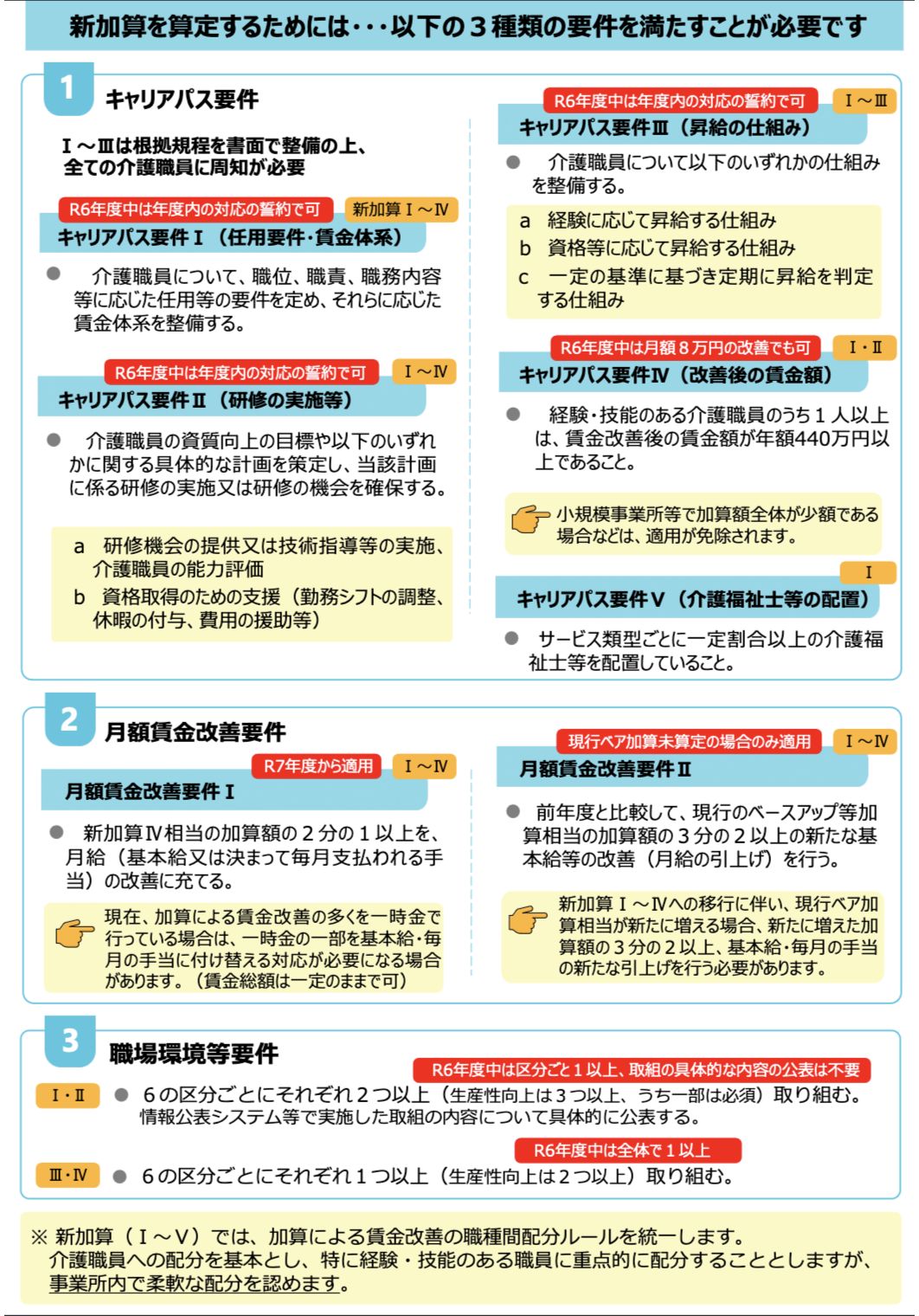

『未来の研究者』に夢をたくす -岡崎市立北中学校の生徒さんの感想ー

生理学研究所で、僕は2つの実験をさせていただきました。1つは、身近なもので電気を発生させる実験で、もう1つは心電図をとりました。この心電図では、心拍数などがわかり、医療の場でも利用されていると知りました。他にも人の体にも電気が流れており、その電気はかなり小さいなど、色々な話を聞かせていただきました。その中で多くの発明家の話も聞きました。どの発明家も生活の中で感じた疑問を研究しているということが分かりました。僕も身近な疑問を調べていきたいと思いました。

(中根直哉)

人間の体から出ている電気をとらえるというのは、体にたくさん機械をつけるのかと思いました。しかし、手首と足首に電極をつけるだけで、電気がとらえられることがわかりました。体に電気が流れる仕組みはイオンの移動が関係していて、電気ウナギはこれをうまくコントロールしているのには驚きました。今回の見学はすごく貴重で楽しい体験でした。

(西 淳平)

生理学研究所で、イオンやミトコンドリアなど専門的な話を聞きました。難しい内容でしたが、新しい知識を知る良い機会でした。学んだことを、もう一度調べて理解を深めたいと思いました。これから人体にもっと興味を持って生活していきたいと思いました。

(中根詩歩子)

生理学研究所で「人体に流れる電気信号について」のお話を聞かせていただき、改めて人体のしくみはすごいと思いました。

電池は、金属がとけたイオンの+、-によって電流が流れるしくみになっていて、また似たようなしくみで、人体に電流が流れていることを知りました。そして、電気は細胞で作られ、心臓まで伝わり、心臓が動いていることも知りました。

私は、今回学んだ細胞の働きをもっと深めていき、これからは不思議と思ったことは調べていきたいと思います。

(挟土沙詠)

</picture>

</picture> 毎日ゆかいで、楽しく、うきうきしながらすごしたいもの。

毎日ゆかいで、楽しく、うきうきしながらすごしたいもの。

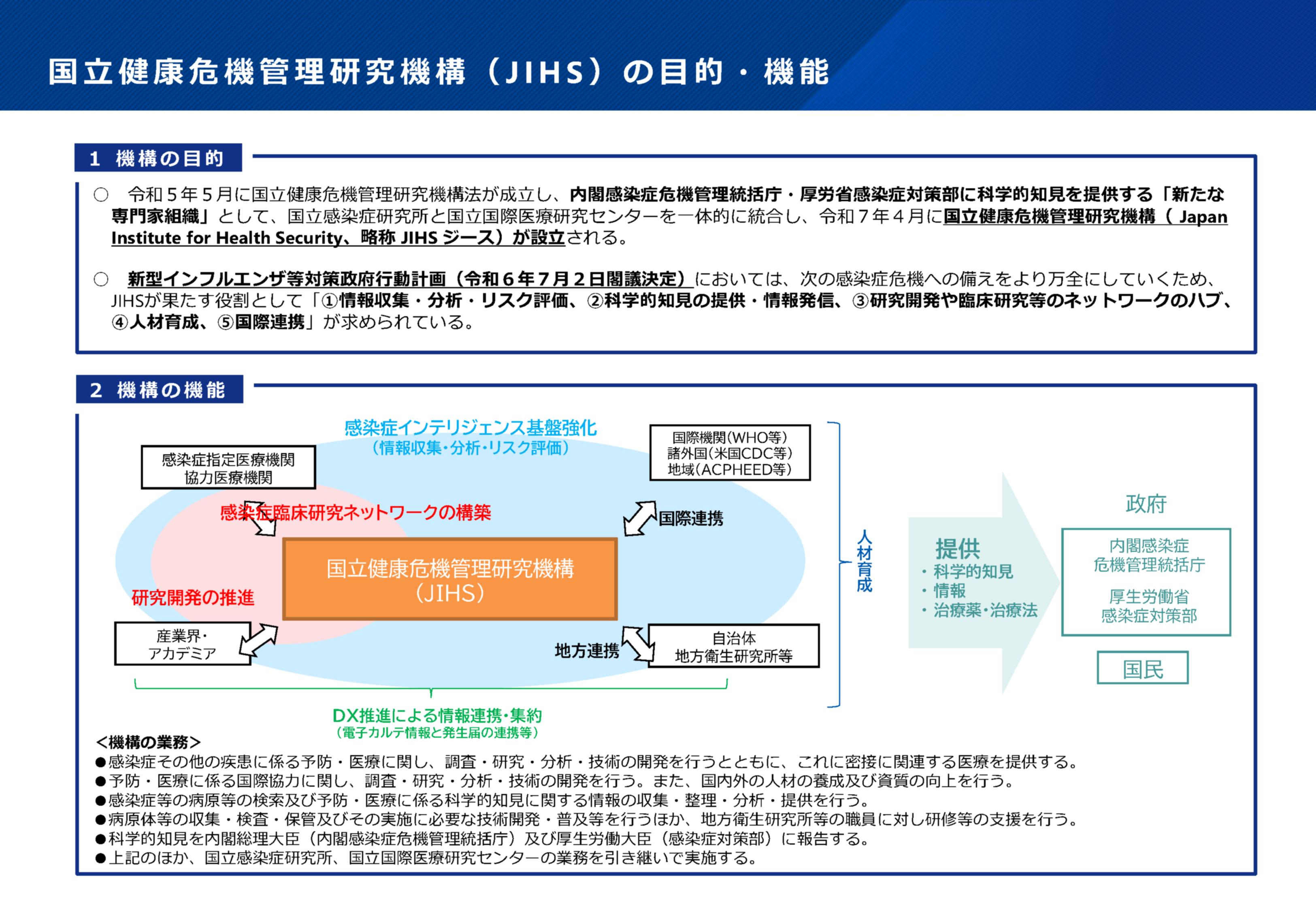

国立健康危機管理研究機構法の概要[294KB]

国立健康危機管理研究機構法の概要[294KB]

</picture>

</picture> </picture>

</picture> </picture>

</picture>