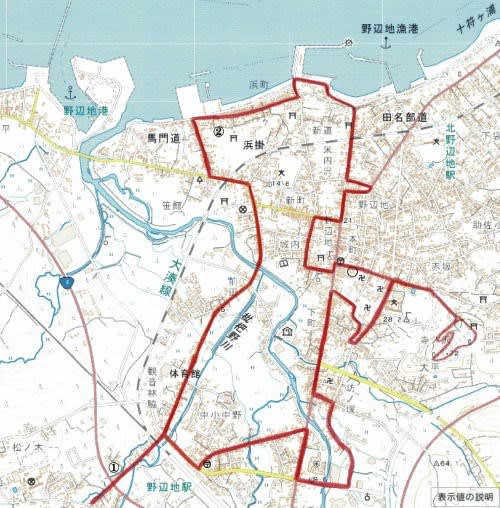

①今朝も4時30分スタートです。

②今日の「名所・旧跡案内」は、『水神宮』。

入口にある水神舎。北前船などの飲料水に利用されたといわれています。

入口にある水神舎。北前船などの飲料水に利用されたといわれています。

お社の祭神は水波能売神で、浜町全体の氏神として崇敬されています。

江戸時代、野辺地湊には合船場(「合船(がっせん)」は、北海道から本州日本海側にかけての船乗りの言葉で「船を造る」こと。)があり、当時船材は現在の水神宮の下にあった池で湿したそうです。船大工である五十嵐彦兵衛は高田屋嘉兵衛の船の造船を請負、工事を進めましたが、あまりにも池の水を使ったために、遂に水が涸れてしまいました。

1808年(文化5年)のある夜のこと、高田屋嘉兵衛が夢枕に苦しげに恨めしそうに立つ水神の姿を見て、それをきっかけに五十嵐彦兵衛に水神宮建立を依頼し、再び水が湧き出したという言い伝えがあります。

江戸時代、野辺地湊には合船場(「合船(がっせん)」は、北海道から本州日本海側にかけての船乗りの言葉で「船を造る」こと。)があり、当時船材は現在の水神宮の下にあった池で湿したそうです。船大工である五十嵐彦兵衛は高田屋嘉兵衛の船の造船を請負、工事を進めましたが、あまりにも池の水を使ったために、遂に水が涸れてしまいました。

1808年(文化5年)のある夜のこと、高田屋嘉兵衛が夢枕に苦しげに恨めしそうに立つ水神の姿を見て、それをきっかけに五十嵐彦兵衛に水神宮建立を依頼し、再び水が湧き出したという言い伝えがあります。

水神堂の碑や石燈籠の台座のような物が残っています。

当時は、もう少し海岸に近かく、目の前に陸奥湾が広がっていました。

今朝も良いペース。1時間55分で戻ってきました。