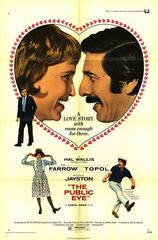

(原題:THE PUBLIC EYE)72年作品。「第三の男」などで知られるイギリスの著名な監督キャロル・リードの最後の作品であるが、私は今まで観たことがなく、今回のリバイバル上映で始めて接した。感想としては“中盤までは良いが、ラスト近くは腰砕け”といったものだ。作劇の詰めが今ひとつである。

家柄が良く、ロンドンで公認会計士事務所を開設しているチャールズが出会ったのは、アメリカ西海岸出身のヒッピー女で世界貧乏旅行の途中にイギリスに立ち寄っていたベリンダ。奔放な生き方の彼女とお堅いチャールズは、自分にないものを持っている相手に惹かれて結婚する。ところが、新婚期間が終わるとベリンダは無断で家を空けることが多くなる。妻の浮気を疑い始めたチャールズは、私立探偵に調査を依頼するのだが、意外な事実が判明するという筋書きだ。

トポル演じる傍若無人な探偵のキャラクターが最高だ。白いレインコートに身を包み、ポケットには常食のマカロンを忍ばせるという怪しい風体。彼はベリンダをこっそり尾行するどころか彼女の前に身を曝し、自分のお気に入りスポットに案内する始末。しかも、ひとことも言葉を発さずに態度と表情だけで彼女の信頼を勝ち取り、傍目からは一種のデートにも見える(笑)。不穏な動きの探偵に業を煮やしたチャールズは逆上するのだが、そのやり取りもケッ作で笑いを呼び込む。

ベリンダの行動を見れば誰でも分かるように、彼女は浮気なんかしていない。ただ夫とのコミュニケーションが足りないことに不満を抱いているだけなのだ。おそらくは結婚前の交際では互いの生き方の違いにより、得るものが多く刺激的な日々を過ごしたのだろうが、結婚してしまえば“ただの夫婦”として収まってしまう。しかも旦那は堅物だから“釣った魚には餌はやらない”主義だ。これでは倦怠期まっしぐらであり、先は見えている。

夫婦生活とは、結婚してから互いに積み上げていくものだ・・・・というのが本作の言いたいことである。しかし、それをコメディ・タッチの中でさらりと提示すれば良かったものの、困ったことにセリフで滔々と捲し立ててしまう。それは余計な話である。ここに至って完全に話の腰を折られた感じになり、あらずもがなの結末が待っている。これではマズい。元ネタがピーター・シェーファーの戯曲なので、セリフが先行したのも仕方がなかったのかもしれないが、もうちょっと考えて欲しかった。

チャールズ役のマイケル・ジェイストン、ベリンダに扮したミア・ファロー、共に好演だ。ロンドンの名所・旧跡がたくさん出てくるのも楽しい。ジョン・バリーの音楽だって万全だ。しかし、筋書きがこれでは諸手を挙げての評価は差し控えたい。

家柄が良く、ロンドンで公認会計士事務所を開設しているチャールズが出会ったのは、アメリカ西海岸出身のヒッピー女で世界貧乏旅行の途中にイギリスに立ち寄っていたベリンダ。奔放な生き方の彼女とお堅いチャールズは、自分にないものを持っている相手に惹かれて結婚する。ところが、新婚期間が終わるとベリンダは無断で家を空けることが多くなる。妻の浮気を疑い始めたチャールズは、私立探偵に調査を依頼するのだが、意外な事実が判明するという筋書きだ。

トポル演じる傍若無人な探偵のキャラクターが最高だ。白いレインコートに身を包み、ポケットには常食のマカロンを忍ばせるという怪しい風体。彼はベリンダをこっそり尾行するどころか彼女の前に身を曝し、自分のお気に入りスポットに案内する始末。しかも、ひとことも言葉を発さずに態度と表情だけで彼女の信頼を勝ち取り、傍目からは一種のデートにも見える(笑)。不穏な動きの探偵に業を煮やしたチャールズは逆上するのだが、そのやり取りもケッ作で笑いを呼び込む。

ベリンダの行動を見れば誰でも分かるように、彼女は浮気なんかしていない。ただ夫とのコミュニケーションが足りないことに不満を抱いているだけなのだ。おそらくは結婚前の交際では互いの生き方の違いにより、得るものが多く刺激的な日々を過ごしたのだろうが、結婚してしまえば“ただの夫婦”として収まってしまう。しかも旦那は堅物だから“釣った魚には餌はやらない”主義だ。これでは倦怠期まっしぐらであり、先は見えている。

夫婦生活とは、結婚してから互いに積み上げていくものだ・・・・というのが本作の言いたいことである。しかし、それをコメディ・タッチの中でさらりと提示すれば良かったものの、困ったことにセリフで滔々と捲し立ててしまう。それは余計な話である。ここに至って完全に話の腰を折られた感じになり、あらずもがなの結末が待っている。これではマズい。元ネタがピーター・シェーファーの戯曲なので、セリフが先行したのも仕方がなかったのかもしれないが、もうちょっと考えて欲しかった。

チャールズ役のマイケル・ジェイストン、ベリンダに扮したミア・ファロー、共に好演だ。ロンドンの名所・旧跡がたくさん出てくるのも楽しい。ジョン・バリーの音楽だって万全だ。しかし、筋書きがこれでは諸手を挙げての評価は差し控えたい。