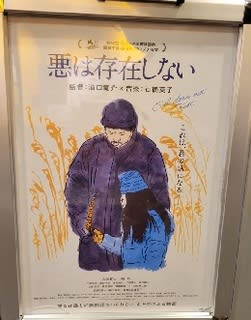

国際的には高く評価される濱口竜介監督だが、私は彼の作品を良いと思ったことは一度も無い。とはいえ本作は上映時間が106分と、前作「ドライブ・マイ・カー」(2021年)みたいな犯罪的な長さではなく、社会派っぽい題材を扱っている点をも勘案して鑑賞することにしたのだ。しかし、やっぱり結果は“空振り”である。何のために撮られた映画なのか、その意図すら判然としない。

長野県水挽町は自然豊かな高原に位置しており、しかも首都圏から近いために移住者は増えつつある。昔からこの地に住んでいる巧は、小学生の娘である花と共に自給自足に近い生活を送っていた。そんな中、水挽町にグランピング場の設営計画が持ち上がる。デベロッパーは政府からの補助金を得た芸能事務所だ。しかし、将来的に水源が汚染される危険性が発覚し、町内に動揺が広がる。

冒頭、鬱蒼と茂る林を仰角で捉えたショットが延々と続く。そして次に巧が薪割りをするシーンが映し出される。正直、この時点で鑑賞意欲が減退した。別に映像は美しくないし、何のメタファーにもなっていない。弛緩した時間が流れるだけだ。巧の生活パターン自体が面白いものではなく、花を下校時に迎えに行く日課も(これが終盤の伏線のつもりかもしれないが)だから何だと言わざるを得ない。

そもそも、開発業者による住民たちへの説明会のくだりが噴飯物だ。通常、こういうプロジェクトの発表会は自治体の担当責任者と、開発側の幹部が列席するのが常識だ。ところがこの映画の中では、事務所からは現場担当者2人しか来ないし、町役場の人間もいない。開発業者の社長も発案者の経営コンサルタントも顔を見せない。一体これは何の茶番なのだろうか。

それから先は開発業者の社員2人と巧との、微温的でどうでも良いやり取りが延々と続く。ディベロッパーの幹部の悪辣さや経営コンサルタントのいい加減さが殊更クローズアップされるわけでもなく、ストーリーが迷走したままラスト近くには意味不明の“トラブルらしきもの”が差し出され、唐突に終わる。こんな建て付けのドラマに「悪は存在しない」なる思わせぶりなタイトルを付けて、作者はいったい何をしたかったのだろうか。そもそも、グランピング場の建設に伴う環境アセスメントの精査さえ具体的に成されていない有様だ。

巧に扮する大美賀均をはじめ、西川玲に小坂竜士、渋谷采郁、菊池葉月など、キャストは無名の者ばかり。もちろんそれが上手く機能していれば良いのだが、どう見てもサマになっていない。濱口監督がインスピレーションを受けたという石橋英子の音楽にしても、あまり印象に残らず。

長野県水挽町は自然豊かな高原に位置しており、しかも首都圏から近いために移住者は増えつつある。昔からこの地に住んでいる巧は、小学生の娘である花と共に自給自足に近い生活を送っていた。そんな中、水挽町にグランピング場の設営計画が持ち上がる。デベロッパーは政府からの補助金を得た芸能事務所だ。しかし、将来的に水源が汚染される危険性が発覚し、町内に動揺が広がる。

冒頭、鬱蒼と茂る林を仰角で捉えたショットが延々と続く。そして次に巧が薪割りをするシーンが映し出される。正直、この時点で鑑賞意欲が減退した。別に映像は美しくないし、何のメタファーにもなっていない。弛緩した時間が流れるだけだ。巧の生活パターン自体が面白いものではなく、花を下校時に迎えに行く日課も(これが終盤の伏線のつもりかもしれないが)だから何だと言わざるを得ない。

そもそも、開発業者による住民たちへの説明会のくだりが噴飯物だ。通常、こういうプロジェクトの発表会は自治体の担当責任者と、開発側の幹部が列席するのが常識だ。ところがこの映画の中では、事務所からは現場担当者2人しか来ないし、町役場の人間もいない。開発業者の社長も発案者の経営コンサルタントも顔を見せない。一体これは何の茶番なのだろうか。

それから先は開発業者の社員2人と巧との、微温的でどうでも良いやり取りが延々と続く。ディベロッパーの幹部の悪辣さや経営コンサルタントのいい加減さが殊更クローズアップされるわけでもなく、ストーリーが迷走したままラスト近くには意味不明の“トラブルらしきもの”が差し出され、唐突に終わる。こんな建て付けのドラマに「悪は存在しない」なる思わせぶりなタイトルを付けて、作者はいったい何をしたかったのだろうか。そもそも、グランピング場の建設に伴う環境アセスメントの精査さえ具体的に成されていない有様だ。

巧に扮する大美賀均をはじめ、西川玲に小坂竜士、渋谷采郁、菊池葉月など、キャストは無名の者ばかり。もちろんそれが上手く機能していれば良いのだが、どう見てもサマになっていない。濱口監督がインスピレーションを受けたという石橋英子の音楽にしても、あまり印象に残らず。