(シティトレイン8100@保原駅)

福島交通軌道線・掛田駅の訪問を終え、阿武急の保原駅へ。福島行きの8100形に乗って、街へ出よう。GWの中日、電車の中は、市内に向かう高校生や若いカップル、そしてGWでも商用に勤しむ背広組などの様々な人種が席を埋めていた。阿武隈急行、福島県内区間は学生の利用によってそれなりの乗客数が確保できてはいるものの、やはり少子高齢化と過疎化による乗客減の波には抗えてはいません。単純な地方の少子高齢化による過疎化に加え、2011年の東日本大震災と、その後の福島第一原発事故では沿線住民の転出を招きましたし、以降も2019年の台風19号による福島~宮城県内における大規模な阿武隈川の氾濫、2022年の福島県沖地震と度重なる災害で、その都度長期の運休と10億円を超える規模の災害復旧費用を支出しており、災害対策費用の累積も県の財政に大きく影を落としています。

座席のモケットは新しいながら、手すりのついたクロスシートに二段の上昇窓。サッシの下のねじ穴は、灰皿が取り付けられていた跡だろうか。電車は朝に撮影した向瀬上の駅を出て、阿武隈川を渡って行く。窓辺に流れる景色を見ていると、なんかこうひと昔前の18きっぷの旅のようでもある。そうですね、いわきの駅から乗り換えた仙台行きの457系とか。それこそ早朝に東京を出て来てちょうど昼時、いわきの「ウニ飯弁当」か原ノ町の「ホッキ飯弁当」でも買い込んで、ポンと靴を脱いで足を投げ出したくなるような、そういう雰囲気。東北地方の普通列車も、すっかり701系とかE721系のロングシート車が中心ですからね・・・阿武隈急行の駅は駅弁売ってませんけど、それこそ福島やら仙台ならいっくらだって売ってますし。

福島駅のかつての国鉄1番線ホームに到着した8100形。折り返しの準備を整えた車内に、女子高生の笑顔が揺れる。阿武隈急行は、福島駅から仙台方4.6kmの位置にある矢野目信号場までの区間はJRの東北本線の線路の上を走ります。そのため、次の卸町駅までの距離は5.6kmと非常に長い。卸町駅との間に駅の一つでもあれば多少なりとて乗客のニーズも拾えるのではないかと思うのだが、そこはJR東北本線の領分なので、なかなか新駅設置という訳にもいかないのでしょうね。まあ、作ったところでJRの収益になってしまうし、あまり阿武隈急行の利にはならなさそうですが。

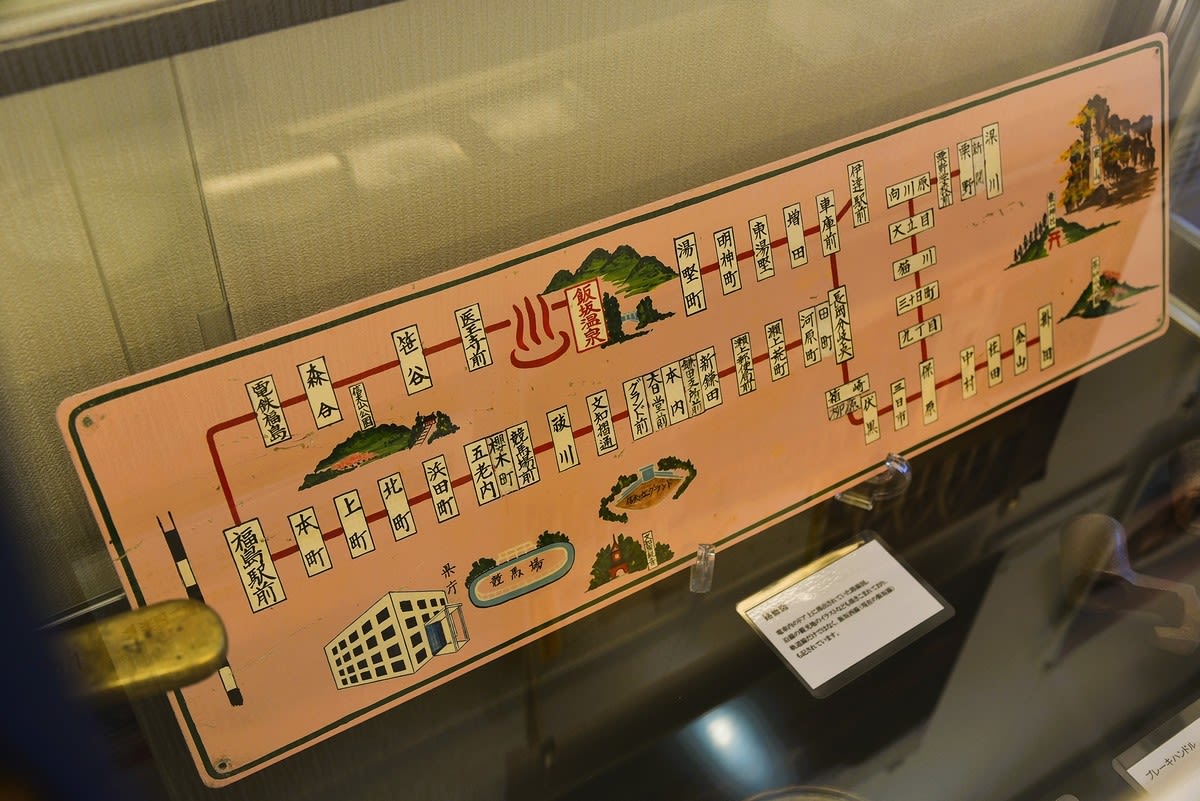

そんな東北本線&阿武隈急行が拾いきれない福島駅から5km圏内の近距離ニーズをカバーするのが、福島駅のお隣0番ホームから発着する福島交通飯坂線。通称「飯坂電車」。最近はさらに短縮して「いい電」なんてキャッチコピーで売り出しています。次の曽根田と2つ目の駅である美術館図書館前までは東北本線&阿武隈急行と併走し、その先で東北本線を乗り越して飯坂方面へ向かって行きます。福島都市圏の生活路線ということで、日中でも20分ヘッド。平日の朝夕は15分に運転間隔を詰めての頻繁運転を実施しており、昭和50年代に自社発注車から初代東急5000系に切り替えた後は、一貫してオール東急車の車両構成を貫いています。現在は、東横線の日比谷線直通車だった1000系の中間電動車を改造したものを使用しておるのですが、上田とか一畑にいる妻面に後付けの運転台をくっつけたタイプなので原形の面影はありません。

飯坂線は今年100周年を迎える記念の年。そこで、記念カラーとしてデハ1107編成の1編成を昇圧(600V→1500V)まで纏っていたベージュと赤の伝統の福島交通カラーに戻しています。お目当てがその「リバイバル編成」だったんだけど、いきなり登場したので前置き感も探すワクワク感もなかった(笑)。平日は朝夕に3連運用の混じる飯坂線、土休日は3運用でオール2連の運用ですから、2連のリバイバル編成を捕まえるのであれば土休日の方がやりやすいかもしれません。切妻ののっぺりした顔つきに「みんなつながる Good Train(いい電)」のヘッドマークを掲げたその姿、尾灯でもあればかつて同線で活躍していた初代の5000形(5300形)あたりを髣髴とさせます。