(高原遥かに鬼怒流れ@平石中央小学校前~飛山城跡間)

宇都宮ライトレールで一番大きな土木構造物である、鬼怒川橋梁を渡って行く電車。2018年に着工し、2021年まで3年の工期を経て完成した鬼怒川橋梁は、橋長は646m、総工費が橋梁部分のみで46億円というのだから相応に巨大な土木構造物である。路面電車が長い鉄橋を渡る・・・というのは、富山県射水市の万葉線庄川橋梁が有名ですが、あちらが橋長417mなので、今回めでたく宇都宮ライトレールの鬼怒川橋梁が日本一長い路面電車(ないしはLRT)専用の鉄道橋と言うことになりました。この辺り、鬼怒川の右岸も左岸も河川敷に続いて長閑な農地が広がっていて、車窓からは釣り堀なんかが見えたりします。釣り堀のお客さんがライトレールに向けて手を振ってたりしてほっこりするね。

宇都宮ライトレールの車内。椅子のカラーリングも外観に準拠したデザイン。外観はケルヒャーだとか言いましたが、中のデザインはユーロスター風味。国際列車の感じ。乗ったことないけど(笑)。低床型のLRT、やたら椅子の下が箱のようになっているのだが、通常の鉄道型車両と違って車体下部に車軸を通すことは出来ませんから、それぞれが独立した車輪に独立したモーターと制御機器を持っていて、椅子の下のスペースにコンソールボックス的な形で機器類を格納している。低床型の車両は妙に椅子の座面が高いのだが、それは当たり前のことで、フルフラットになってたらどこに機器類を収めるのかと言うことになってしまう。それにしても、最近の車両は広告もほとんどデジタルサイネージ化しているね。駅で紙媒体を扱う売店の消滅、新聞や雑誌類の売り上げ減と歩調を合わせるように、昔ながらの「中吊り」文化と言うものは捨て去られてしまったように思う。

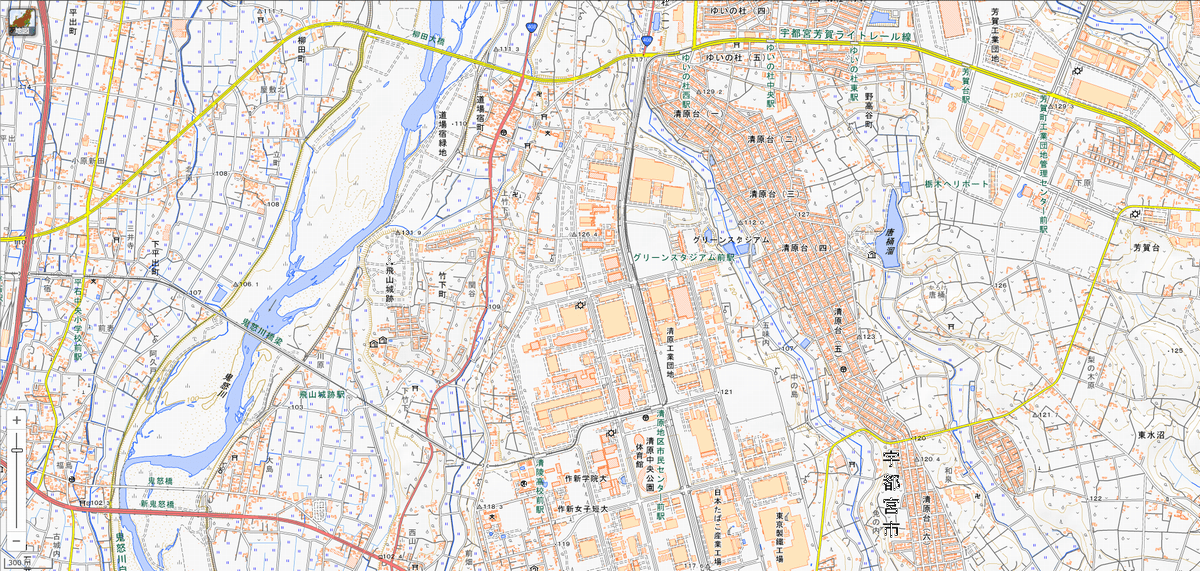

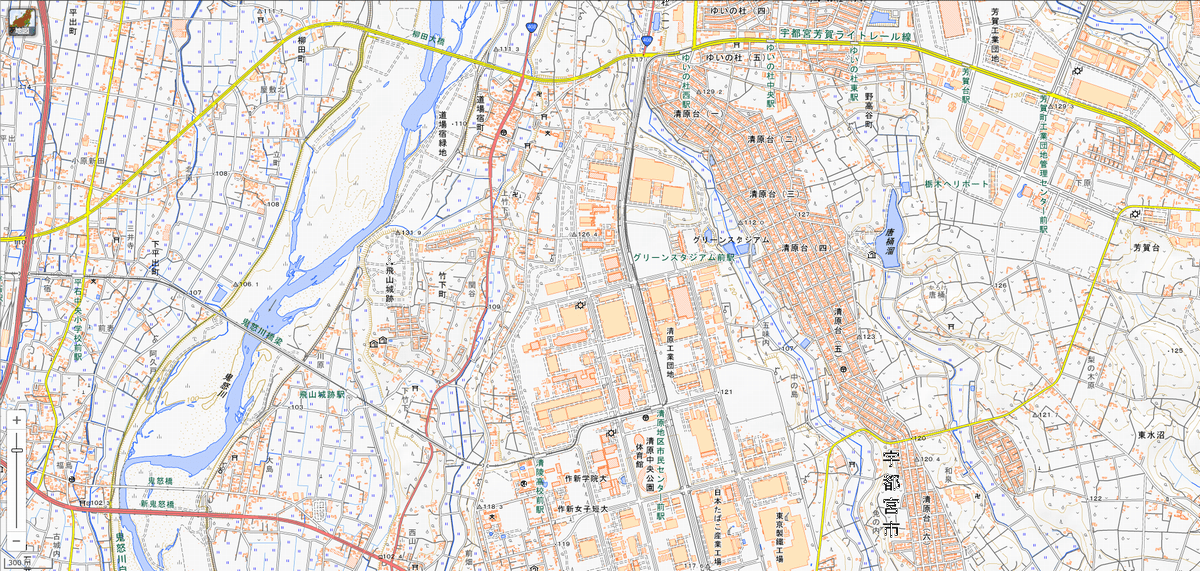

ライトレール後半戦。鬼怒川を渡って清原地区の工業地帯に入り、作新学院大がある清陵高校前電停から清原地区市民センター前電停で北へ。ここには栃木県内で唯一プロ野球の公式戦が行われる宇都宮清原球場があったりする。もし来シーズンにプロ野球の公式戦が開催されるとすれば、LRTは一番の交通手段になるんだろうね。今まではクルマでしか来れなかったエリアだからねえ。ちなみに、宇都宮ライトレールは一応民間企業も出資してはいますが、宇都宮市が筆頭株主の第三セクター、ということで、民間会社の名称などは公平性を期すために電停名にはしない(副称はOK)という取り決めがあるらしい。清陵高校前も、民間の会社なら「作新学院前」だし、宇都宮大学陽東キャンパス前も「ベルモール前」となっているはずである。ここらへん、ちょっとお堅い。

清原の工業団地を抜け、ゆいの杜地区を走るライトレール。沿線風景は、庭付きの戸建てを中心とした新興住宅街と、ロードサイドのチェーン店が中心となります。茨城県を中心に、千葉県や北関東に店舗網を広げるスーパーマーケット・カスミ。カスミストアーなんて昔は言ってた記憶があるな。今はゼンショーグループになってしまったが、ハンバーグを中心にしたファミレスの「ココス」も元はと言えばカスミストアーのグループのレストラン部門に入っていて、ココスとカスミって茨城県とか千葉県北西部(東葛地域)のイメージがあるんだよな。どうということもない、関東ではよく見られるニュータウン風景なのだけど、こういう新しく形成された居住区と行政と繁華街と商工業地を結ぶのがネットワークコンパクトシティであり、LRTの目的ってことなんですよね(自分を無理やり納得させる)。

ゆいの杜地区を抜けると沿線は再び工業団地(芳賀・高根沢工業団地)のエリアに入り、芳賀町工業団地管理センター前電停(長い)~かしの森公園前電停間は、小貝川水系の野元川という小さな川が刻む谷を大きなサグで越えて行く。台地から谷へ降り、また台地へ上がって行く様子はさながらジェットコースターのようでもあり、宇都宮ライトレールの「撮り鉄的」な名物スポットになっている。宇都宮市街での4号国道のオーバークロスといい、昔ながらのいわゆる「チンチン電車」では想像もつかないようなダイナミックな線形を取っていることも宇都宮ライトレールの特徴であり、半世紀分の鉄道技術の進化みたいなものは確実に路線に反映されている。線路脇に標識がある訳ではないので実際どのくらいの勾配なのかが分からないが、線内の最大勾配は60パーミルに設定されていることから、おそらくそのくらいなのだろう。ここで撮影する際は、なるべく長めのタマを持って行って圧縮効果を狙いたい(笑)。というか、パーミル会に入れるんじゃないの?

宇都宮駅東口電停から14.6km。終点、芳賀・高根沢工業団地電停。レールは工業団地の大通りの途中でぷつんと終わっていて、周囲に商業施設などは何もありません。電停に隣接する大きな建物は、本田技研工業の研究施設である本田技術研究所栃木事業所。芳賀・高根沢工業団地の中核を成し、ホンダグループの生産する四輪車の製造研究の拠点で、中にはテストコースもあるのだとか。宇都宮ライトレールが開通する以前は、宇都宮駅東口からホンダ系列の従業員向けの通勤バスが往復し、朝夕は社員の出退勤のクルマで渋滞が発生していたそうで、このホンダ系列の従業員の通勤需要の取り込みと、通勤手段の転換による交通渋滞の緩和が、宇都宮のLRT建設の大きな原動力となったことは想像に難くありません。

澄み切った秋の青空の下を、芳賀・高根沢工業団地電停へ到着するライトレールHU300形。あと北へ500mほど行くと高根沢町に入るのだが、工場街を過ぎると本当にただの栃木の農村地帯になってしまうので、今のところ特に延伸の計画もない。そもそも、ゆいの杜地区を抜けると住宅がなくなるので、工場に用事がある人以外は乗り鉄でもしてない限りはここへ来ることはなさそうだ。しかし、本田技研の研究所以外は見事に何もない場所である。もちろんコンビニの姿なども影も形もない。工場街を吹き渡る秋の下野の風に身を委ねていると、何とはなしにこの感覚に記憶があるような気がして、息子と二人目を閉じる。

・・・そう、そうか、ここは陸の海芝浦なのだ。東芝が本田技研に変わっただけの、海芝浦なのだ。

いや、海芝浦も陸やないかい、ってのはナシで(笑)。