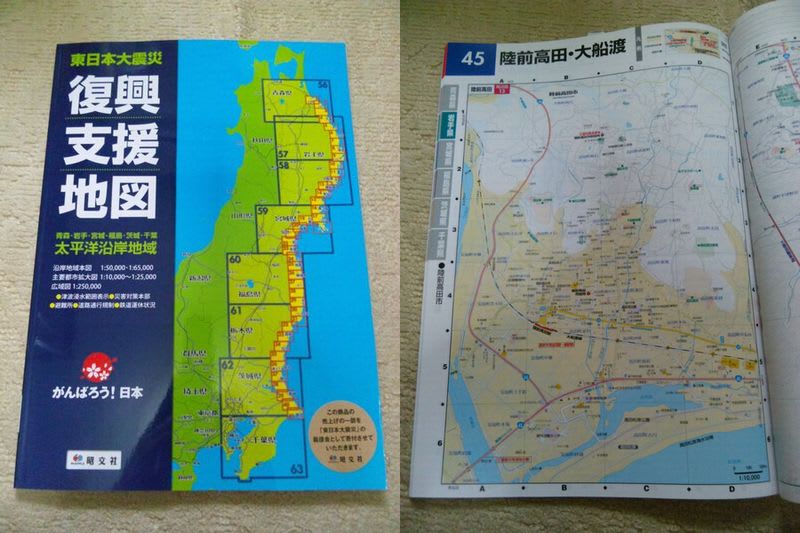

常日頃からツリマプ関係でお世話になっている昭文社から、こんな地図が発売されたので入手してみた。

「東日本大震災復興支援地図」と題したこの地図、特に津波被害の甚大であった東日本の太平洋沿岸を中心に、今年の4月に調査した状況を元に既存のマップルの図面の情報を再編集しているもの。各自治体の災害対策本部の設置位置や避難場所の配置状況、道路の通行の可否、鉄道の運行状況などが追記されているのだが、一番の特徴は津波による浸水被害を受けた地区が行政のハザードマップよろしくオレンジで詳細に塗り潰されている事だ。地図に起こされてみると、今回の震災による津波被害の凄まじさと言うのを改めて実感したりする。

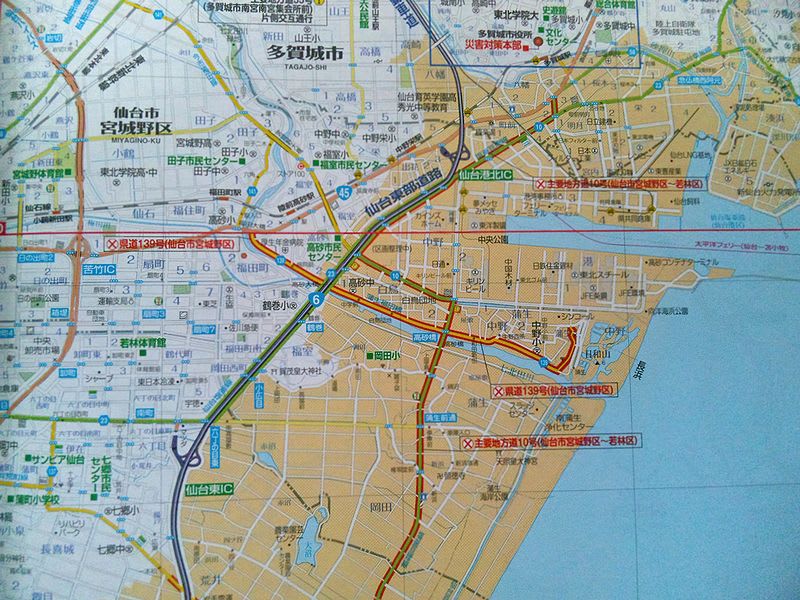

例えば仙台港周辺。仙台東部道路から海側がすべて浸水した様子がよくわかる。ニュースでは仙台東部道路が防波堤の役割を果たしたみたいな事を言ってましたけど、まさに仙台東部道路を挟んで明暗がくっきり分かれてますね。グッピー氏が震災直後に被害状況を見て回ったのもこの辺りか。仙台港の南側、七北田川の河口に日和山って言う仙台湾を見渡す丘みたいなのがあるんだけど、そこの標高が6mでも水没しちゃってますから津波の高さたるや…

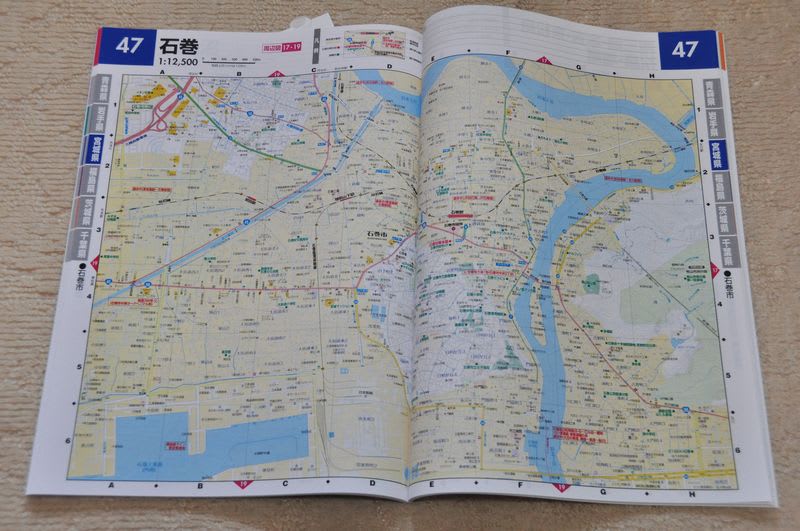

例えば石巻市。南側が海なのだが、マップの塗り潰され方から見て主要市街がほぼ浸水。津波が新北上川を回り込んで南北から街を襲った事が良く分かる。石巻市の被害は海岸線から6km程度の所まで及んでいるようで、石巻線の曾波神(そばのかみ)駅周辺や三陸自動車道を越えて県道16号付近まで達していたのには驚く。それに引き換え万石浦の付近は石巻と女川の状況から比べてほぼ浸水被害がなかったりと、興味深い部分は多い。たぶん急ごしらえの地図なんでそこまでの正確さはないのかもしれないけど、地形の状況と地上の構造物などを検証しつつ、この生涯一度の規模(にして欲しいが)の未曾有の自然災害を考え、被災地の惨状に哀悼の思いを馳せるに十分な資料的価値のある地図であると思う。

「ふたたび、旅人の行き交う街へ」

裏表紙のキャッチコピーなのだが、短い言葉に地図屋の被災地に対する思いが表れているようで、いい言葉だなあと思ってしまった。地図って高いものだけど、このボリュームで定価1,000円ってのも昭文社完全に経費無視してるなあと。しかも売り上げの一部は、被災地に寄付されるらしいし…

とりあえず地図に日頃世話になっている人は買っておいて損はないかと。