今日は、硬いかたい石の話で恐縮ですが、本業のお話です。

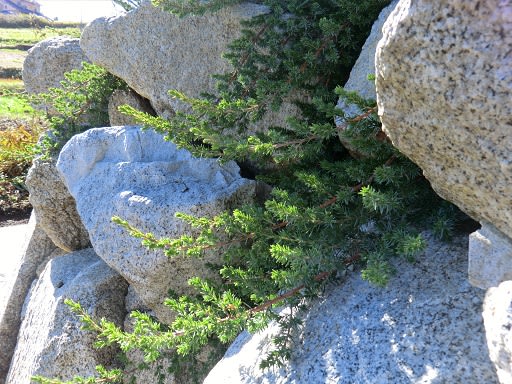

ご覧頂いているのは、去年の6月、地元のみかげ石で積んだ石垣です。

以前には、大谷石の老朽化した土留めがありました。

震災の直後、帰宅途上で、こちらの現場の確認に立ち寄りました。

通学路でもありましたが、幸い地下水のある場所も無事で、道路を守ってくれていました。

見た目の印象から崩れ積みとも言われますが、揺れるほどに締まるという伝承のある工法です。

基礎もこしらえず、コンクリートも使用しない、昔ながらの仕事。

石の自重と、土の圧力を利用して、石の声を聞きながら、組み上げます。

重くて硬い石ですが、しっかりと語ってくれますから、不思議です。

自然の個性のままに、不ぞろいの石を積むことが、強さにつながります。

小さな石たちも、しっかりと全体を支えています。

どこの世界も、じつは脇役や裏方さんが大事なのです。

木組みは人の心組みと、名棟梁は言われました。

石の仕事も同じです。

現場の仲間はもちろん、石山のメンバーも、機械力をサポートする仲間も。

強い石垣には美が備わりますから、美の究極に向かって、感謝を忘れず研鑽あるのみです。

長い距離では管理が困難ですから、隙間から草が生えない設計です。

石たちを彩るヒメツルソバさんや緑色は、石垣の上からの流れ。

通学路のマスコットになれば幸いです。

石垣の内側は、山野草さんたちのエリアです。

昔ながらの石垣は、排水も保水もバランス良く、植物の根っこさんが喜びます。

拝見すれば、エビネランさんの実鞘と、イカリソウさんの黄葉です。

地元の自然石というものは、風土になじみ、古びるほどに味わいが増します。

昔ながらの工法は、災害に強く、劣化するリスクも最小です。

自然さんに感謝して、石という、命が長い宝を、生かし続けて参ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎里山生きてます・茨城笠間!

ブログランキングに参加してます↓今日の一押し、ありがとうございます。

人気ブログランキング

人気ブログランキング  にほんブログ村

にほんブログ村

ご覧頂いているのは、去年の6月、地元のみかげ石で積んだ石垣です。

以前には、大谷石の老朽化した土留めがありました。

震災の直後、帰宅途上で、こちらの現場の確認に立ち寄りました。

通学路でもありましたが、幸い地下水のある場所も無事で、道路を守ってくれていました。

見た目の印象から崩れ積みとも言われますが、揺れるほどに締まるという伝承のある工法です。

基礎もこしらえず、コンクリートも使用しない、昔ながらの仕事。

石の自重と、土の圧力を利用して、石の声を聞きながら、組み上げます。

重くて硬い石ですが、しっかりと語ってくれますから、不思議です。

自然の個性のままに、不ぞろいの石を積むことが、強さにつながります。

小さな石たちも、しっかりと全体を支えています。

どこの世界も、じつは脇役や裏方さんが大事なのです。

木組みは人の心組みと、名棟梁は言われました。

石の仕事も同じです。

現場の仲間はもちろん、石山のメンバーも、機械力をサポートする仲間も。

強い石垣には美が備わりますから、美の究極に向かって、感謝を忘れず研鑽あるのみです。

長い距離では管理が困難ですから、隙間から草が生えない設計です。

石たちを彩るヒメツルソバさんや緑色は、石垣の上からの流れ。

通学路のマスコットになれば幸いです。

石垣の内側は、山野草さんたちのエリアです。

昔ながらの石垣は、排水も保水もバランス良く、植物の根っこさんが喜びます。

拝見すれば、エビネランさんの実鞘と、イカリソウさんの黄葉です。

地元の自然石というものは、風土になじみ、古びるほどに味わいが増します。

昔ながらの工法は、災害に強く、劣化するリスクも最小です。

自然さんに感謝して、石という、命が長い宝を、生かし続けて参ります。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎里山生きてます・茨城笠間!

ブログランキングに参加してます↓今日の一押し、ありがとうございます。

崩れ積み、揺れるほどに締まる石積み、

昔ながらの石積みの技術は素晴らしいですね!

石の声が聞ける技術、これもすごい。

ひとつひとつの石の声を聞きながら、

無駄なく個々の石が最大の力を発揮する、

すご~~いです...のひと言です。

ご感想をお寄せ頂き、ありがとうございます。

実際、正直なところ、石さんのお声を聞かないことには始まらないという感じです。

立ちたがる石、座りたがる石、伏せたがる石というものが、それぞれあります。

これは、たぶん、やっていれば誰でもわかると思います。

それが証拠に、メンバーの間でもめることはないです。

たぶん、同じ言葉を聞いているからだと思います。

昔の人の仕事を見ても、昔の石、昔の人の声や心境を聞く思いがします。

それが、この仕事の有難いところであります。