1989年にビッグコミックスピリッツで連載が始まった紫門ふみのコミックである。柴門ふみは好きな作家の一人だ。

当時スピリッツは毎週(もしかしたらこの頃はまだ隔週だったかもしれない)買って読んでいた。

主人公の永尾完治の同僚赤名リカの自由奔放さは今までのコミックで描かれたことのない新鮮なものだった。

当時としては驚くようなセリフ「カンチ、セックスしよう!」は今でも印象的だ。

1991年には織田裕二、鈴木保奈美でドラマ化された。いわゆるトレンディードラマの走りとなった作品である。

25年ぶりに読み切りの続編が掲載された。

ずいぶんと久しぶりにスピリッツを購入した。

改めて前作を読みたいと思ったが、当時購入した全3巻は処分してしまい、手元にはない。

スピリッツに25年前の『東京ラブストーリー』のストーリーが掲載されていたのでそのまま転載する。

愛媛から上京して市場調査会社に就職した永尾完治(カンチ)と、同僚となったアフリカ育ちの自由奔放な赤名リカ。

なぜかリカになつかれるカンチだが、高校時代の初恋の人で、幼稚園に勤める関口さとみと再会。

同じくさとみに惹かれる幼なじみの医大生・三上健一も加わり、20代前半の初々しくも、もどかしい恋愛模様が、きらびやかな東京を舞台に繰り広げられる。

そして最終的には、リカはある男性との子供を身ごもり、カンチは彼女と別れて、さとみとの人生を選ぶ。

そして25年後、カンチの娘が結婚したいと言い出した相手は赤名リカの息子だった。

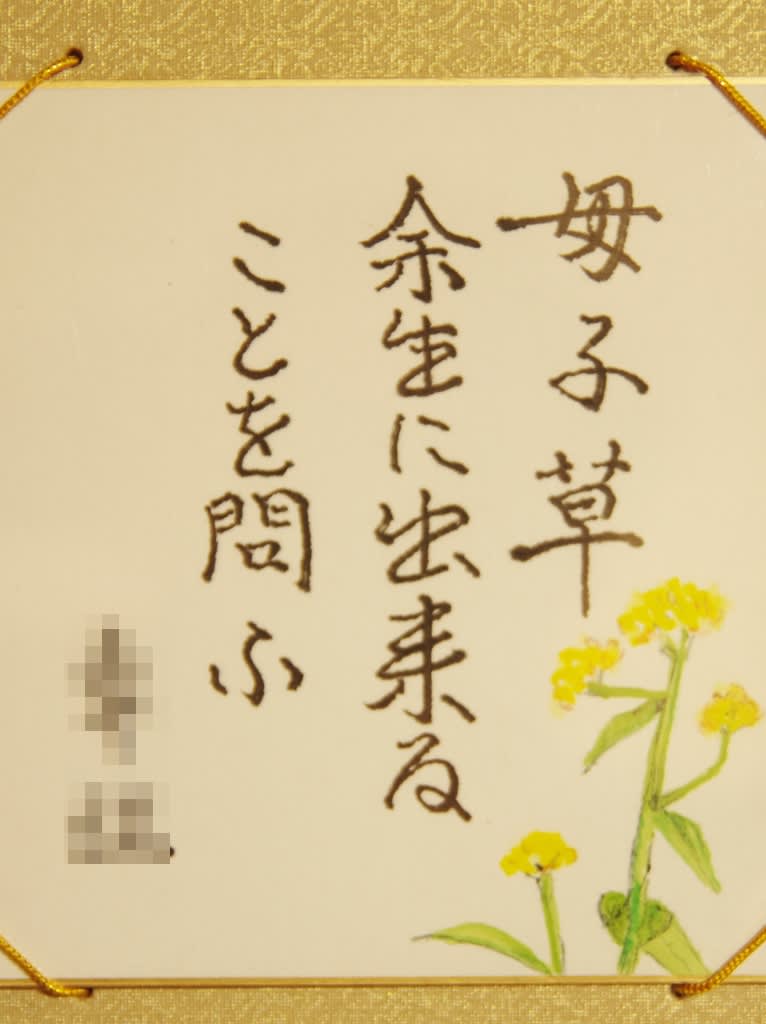

物語の最後、リカの回想。

幼い息子を前に涙しながらつぶやく言葉が切ない…