竹細工の教室に通い始めて1年半になる。

でも車旅に出掛けてる間とその前後を休んでおり、実質的に学んでいたのは1年足らずである。

まだまだビギナーであるが、師匠から勧められたのは蓋つきの籠だった。

かなり苦労しながら何とか作り上げる事が出来た。

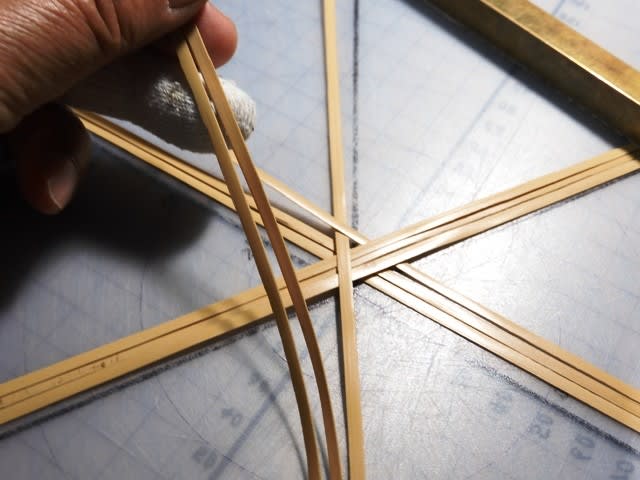

先ずはヒゴ作り、手数は掛かったが難しくなかった。

籠作りはここからスタート。

網代編みの一つである千代田編みで籠の底から組んでいく。

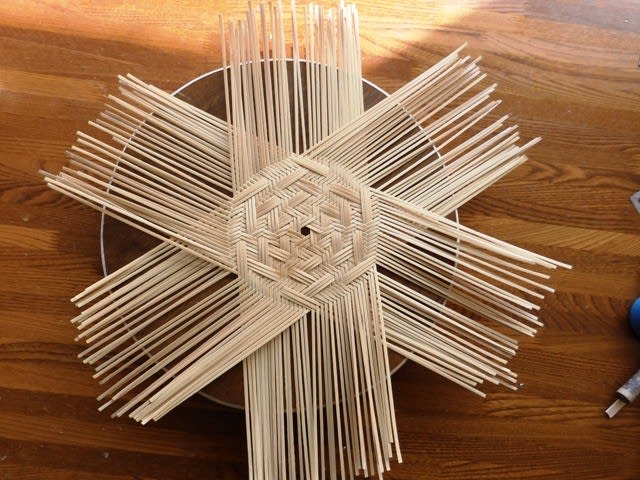

底に当たる部分が組み上がりました。

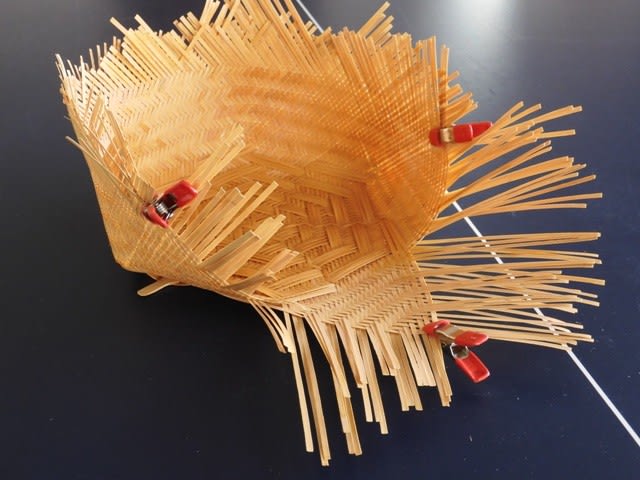

周りに出ているヒゴを折り曲げて籠の側面を組み上げていく。

籠の縁と底の高台に使う枠を、ヒートガンで炙り6角形に曲げて行く。

縁取りに使う細いヒゴも同じく6角形に曲げる。

折り曲げた枠を籐紐で固定するが、その穴をボール盤で開ける。

幅を1.4mmに加工した籐紐で枠を取り付ける。

底にも同じように籐紐で高台を取り付ける。

これで籠本体は完成であるが、次は蜘蛛の巣編みで蓋を作る。

これは蓋の内側に当たる部分だが、形状が蜘蛛の巣にそっくりなので、この様に呼ばれている。

折り曲げて側面を組み上げ枠を籐紐で固定し、飾りも編み込んで行く。

6角形の角には保護と補強を施し、蓋には取っ手を取り付けて出来上がりです。

完成した蓋つきの籠です。

初心者には難しいと言われながらも、師匠や仲間たちに教わり何とか出来上がりました。

時間は掛かりましたが、出来上がるとそれまでの苦労は忘れます。(笑)

次は妻からリクエストされた物?・・・を作る予定です。

これもかなり難しく時間が掛かりそうです。

さて、何が出来るかな!?

一休みしてサケ釣りにきませんか?

サケ釣りはこの1〜2ヶ月が一番です。

まってますよ。

蓋のかぶせ方が六通りありますから、その全部でちゃんと合わないといけませんよね。

六角形の型板を使うにしても、きちんと積み上げて来ないと辻褄が合わなくなりそうですね

結構時間が掛かりました。

でも、色々と工夫することは無く如何に丁寧に編むかですが、これが簡単ではありませんでした。

鮭釣りに早く合流したいですね!

予定はKさんとほぼ同じころに出発する予定です。

ですが、途中仙台に立ち寄りながら陸路で青森⇒函館⇒釣り場にと行きますので、到着は少し後になります。

私達が行くまで鮭は残しておいてください。

枠をヒートガンで曲げる時に正六角形の図面を紙に描き、それに合わせて作ります。

ヒゴを編む時にもその図面に合わせながら組み上げます。

むしろ蓋の大きさがポイントかも知れません。

蓋の大きさを決める網目の数は師匠から指導いただきました。

千代田編みをマスターするまで大変でした。

途中で間違いに気づきバラしては組み直す事を何度も繰り返して、何とか出来上がりました。

ブログ見て頂き有り難うございます。

竹細工は未だ始めたばかりのビギナーですが、これからも色々と挑戦したいと考えています。

この模様はオリジナルではなく千代田編みと蜘蛛の巣編みと言われているもので、コピーの了解などいりませんよ。

是非、蓋つき籠を作ってみて下さい。