江戸後期の 「ホームレス&アウトロー

江戸後期の 「ホームレス&アウトロー 」を、自立させよう

」を、自立させよう とつくられた、

とつくられた、

「人足寄場」

あるていど(程度)の自由とスキルを与えて、

あるていど(程度)の自由とスキルを与えて、

すさんだ人々を 立ち直らせる

という目的をもった、

当時としては

カッキ的な

しせつ(施設)でした

それを じつげん(実現)したのは・・

「清廉潔白

「清廉潔白 」で ひょうばん(評判)の老中・松平定信

」で ひょうばん(評判)の老中・松平定信

と、

江戸っ子の「火付け盗賊改め」・長谷川平ぞう(蔵)

江戸っ子の「火付け盗賊改め」・長谷川平ぞう(蔵)

という、

なんか すごいコンビ 。

。

ですが、

そんな2人が

「人足寄場」に はけん(派遣)した

もう一人の人物 に、

に、

クリンたち、

もっと 注目しています

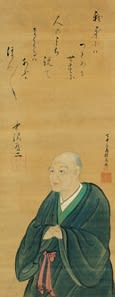

それは、心学者の、なかざわどうに(中沢道ニ)

それは、心学者の、なかざわどうに(中沢道ニ)

人足よせ場において、

月3回、

収容者に こうぎ(講義)を行った、

どうとく(道徳)の先生です

しんがく(心学)とは、江戸時代に 商人の間でしじ(支持)された、あたらしい学問で、

しんがく(心学)とは、江戸時代に 商人の間でしじ(支持)された、あたらしい学問で、

「神道・仏教・儒教」の教えを

わかりやすく とき 、

、

日常生活にいかせるように アレンジした、

子供でもわかる

どうとく(道徳)です

(←これが、テキスト

(←これが、テキスト )

)

江戸で、

心学を広めようと がんばっていた

中沢道ニ の話は、

の話は、

つとに

ひょうばん(評判)がよく

「人間、こう生きたら ステキだよね

「人間、こう生きたら ステキだよね

」っていう お話を、

」っていう お話を、

せっきょう・くさくなく

おもしろく 伝えていました

それが、松平定信たちの目に、とまったのです

それが、松平定信たちの目に、とまったのです

・・・・・・

ちょうえき(懲役)中の受刑者

でないとはいえ、

はんざい(犯罪者)くずれの

「無宿人」相手に、

正攻法で 「善」をとき

反発されることも あったはず。。

なのに

かれらの心に入り込み

かれらの心に入り込み 、その・しんらい(信頼)を かちとった、

、その・しんらい(信頼)を かちとった、

中沢道ニ 。

。

人足よせ場の 収容者たちも、

かれの「講話」には

かんどうし 、

、

よく ナミダした と

と

言われています。

しかし

しかし そこにいたるまでは

そこにいたるまでは

道ニのなかで、

相当の どりょく(努力) と

と

こんき(根気) 、

、

そして!

かん(寛)大な心と

信念が、

もやされたはず

・・・・・・・

(いったい、どんな話をしたのだろう?)

それをとても、

知りたく思う

うちのチットです

(つづく)