幕末、明治の高札に戻ります。

先のブログで、新政府が発表した五榜の掲示5枚のうち、第3札『キリシタン禁制』の条文が、慶応四年三月十五日付けの当初のもの(『太政官日誌第六』)から、わずか50日ほど後、慶応四年閏四月四日に、変更されたことを書きました。

現在の官報に相当する『太政官日誌』は、その後も発行されています。私の所には、第六しかないので、国会図書館の資料を調べていました。そのうちに、奇妙な事に気が付きました。

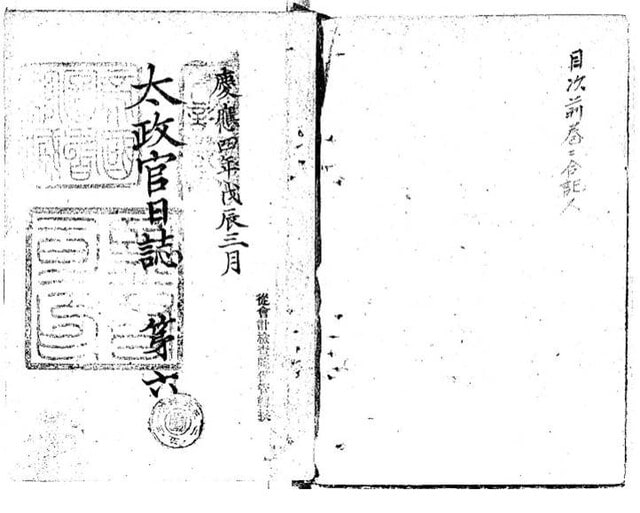

『太政官日誌第六』(国会図書館デジタルコレクション)

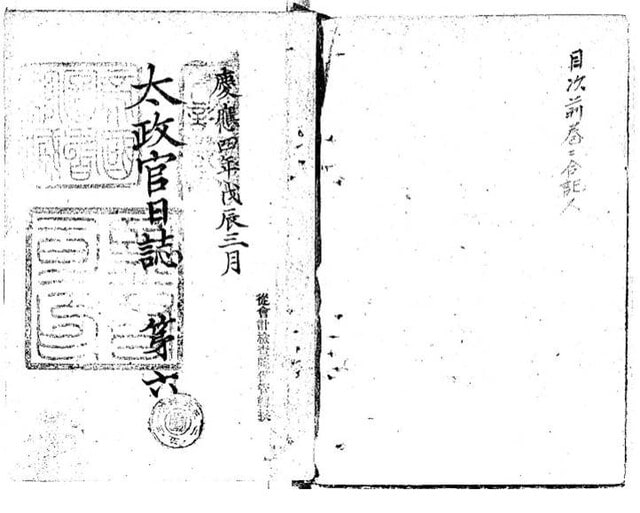

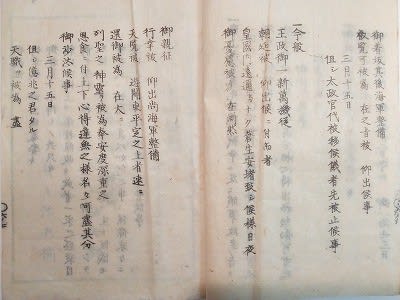

それに対して、故玩館所蔵の『太政官日誌第六』を、再掲します。

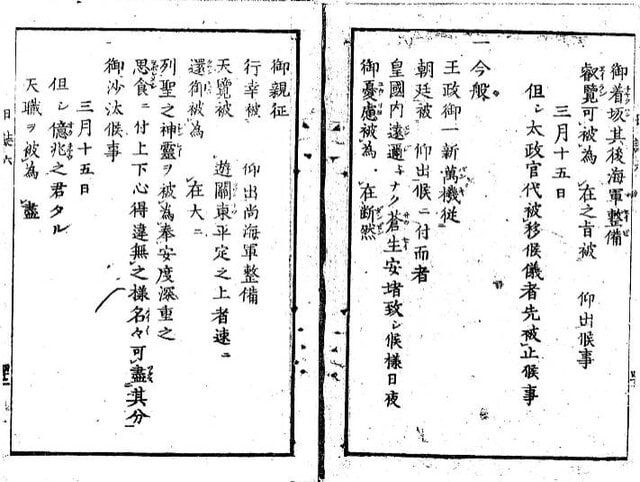

両者を較べると、同じ『太政官日誌第六』ですが、大きな違いがあります。第三札「キリシタン禁制」の項目です。

上:故玩館の『太政官日誌第六』、下:『国会図書館デジタル』の『太政官日誌第六』

国会図書館蔵の『太政官日誌第六』では、第三札の条文が、慶応四年閏四月に出された太政官布告のものになっています。しかし、これはおかしな事です。慶応四年閏四月に変更された第三札が、五榜の掲示が出された慶応四年三月にすでに存在したことになってしまいます。当初の第三札「キリシタン禁制」は、国会図書館デジタルコレクション『太政官日誌』のどこを探してもありません。この『太政官日誌』を見る限り、慶応四年三月十五日に出された五榜の掲示の第三札は、初めからキリシタンと邪教を分けて禁止とし、さらに密告の奨励を含まないもの(慶応四年閏四月布告)であるのです。本来なら、『太政官日誌第六』にはオリジナルの五榜の掲示を記し、閏四月以降の号で修正した五榜の掲示を再び載せるのが日誌です。そうでなければ、最初の第三札は抹消され、『太政官日誌第六』は改竄されたのと同じことになります。つまり、新政府は歴史の書き変えを行ったことになります。

我々の記憶の新しいところでは、あの安屁¨元総理が奴隷官僚を使って、公文書の改竄をさせていましたね。クズ政治家のルーツは、薩長を中心の新政府にあるのかもしれません。

それにしても、同じ『太政官日誌』なのになぜ?

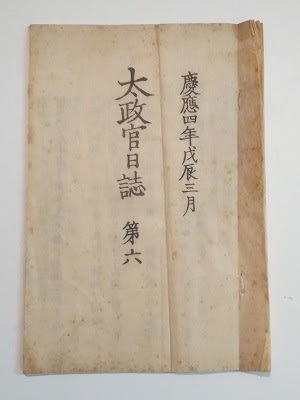

調べてみると、『太政官日誌』には、京都版3種、江戸版2種、長藩版1種、計6種の異本が存在することがわかりました。このうち、京都版の3種は、版組のわずかな違いだけで、実質的には1種と考えられます。最後の頁には、「官版 不許翻刻 御用御書物所 東洞院三條上ル町 堀川二條下ル 井上治兵衛」と書かれています。この京都版が『太政官日誌』の初版本です(山口順子「『太政官日誌』の発刊」出版研究、42号、1-21(2011))。

故玩館蔵の『太政官日誌第六』の刊記も全く同じ(上写真)で、当初の『太政官日誌』であることがわかります。

粗末な紙に木活字で刷られ、紙縒りで綴じられたこの小冊子は、歴史の証人なのですね。

こうなれば、蒐集というより学者の仕事ですね。

一寸のガラクタにも五分の可能性(^.^)

世界に対してとても恥ずかしい、我が郷里の歴史に汚点を残した「安屁¨」氏も、そのルーツは維新の薩長であり真似をしていたとは、あの世で「バレたか!」と苦笑いをしているかな?

この最近「関口宏の”一番新しい中世史」(だったかな?)を観ていますが、日本は実に多くの争いばかりをしていたようです。複雑な事情の「応仁の乱」が11年も続いたなんて知りませんでした。

歴史を詳しく辿ると、誰もが気づかなかった新事実が発見されるものですね。

「故玩館の歴史考察」などという研究論文が遺されていると、後世のためになりそうですが。

彼らも為政者にならなければ、立派な良い人たちだったかも知れませんね。

長州出身のhighdyさんも、きっと忸怩たる思いでしょう。

応仁の乱研究で最近名をあげた若手某氏も、根っからのネクラ差別主義者であったことが発覚し、応仁の乱さながらけに何が何だかわけが分からなくなった史学界です(^^;

へえっ~! びっくりです!!

現代の我々の常識からすると、1種類しか存在しない思いますし、そんなことは考えられないですね(><)

こうなってきますと、遅生さんの蒐集は、単なる蒐集の域を超えてきますね。アカデミックな史料蒐集ですね(^-^*)

自ら史料蒐集を行いながら、法制史の研究をしているかのようですね(^_^)