今回はランダムにパッチを切り替えてみた

ドラゴンテレキャスターと各種アンプを組み合わせてみた

アンプやエフェクターとの組み合わせでクリーンから歪み系まで

幅広い音作りが可能になる

そうは言いつつもフェンダー系はクリーン~クランチ

が得意だといえる

個人的にその辺りの音に魅力を感じる

このテレキャスはペイジ氏がピックアップも監修しているそうだ

フロントは甘く、リアは力強い印象を受ける

所謂、一般的なジャキジャキ系とは区別したい

非常にロック向きな味付けに感じられる

スパイラルサドルと相まって心地良い

心なしか指板が乾いているような印象を受ける

次回の弦交換の際にはタップリめにオイルを塗布したい

出荷時の弦が良い感じなので弦交換を先延ばしにしているのだ

アーニーともghsとも異なる質感なのだ

フェンダーの出荷時のデフォルト弦だという

幅広い機種で採用されているそうだ

余談だが・・

フェンダーのカスタムショップ製のギターとメキシコ製のフェンダーで

材を共有していることをご存じだろうか?

ちなみにレギュラーラインも共通しているのだ

カスタムショップ製だけが特別な材を使っているわけではないということ

これはライバルであるギブソンにもいえることなのだ

コスト削減の一環なのだ

コスト削減は悪いことではない

利益を確保することは企業の使命なのだ

限られた条件の中で最高の製品を作ることが課題なのだ

やはりフェンダーでもカスタムショップ優先で材が選定される

その一部がメキシコ工場の一部のラインに流れてくるのだ

メキシコのラインにレリック加工を施したラインナップがある

その一部で使用されていると耳にしたことがある

ちなみに私のドラゴンテレキャスもそんな材で作られているようだ

まぁ、私の個人調べなので間違っていたらご勘弁願いたい

嘘と勘違いは違うので御了承いただきたい

カスタムショップと材を共有しているというだけで気分が上がってくる

杢目や重量などカスタムショップ製はハードルが高いそうだ

そんな流れからメキシコのレリックラインのギターはとても軽い

カスタムショップで採用されかけた?材が故に当然の流れなのだ

因みに私のテレキャスも完全ソリッドながらとても軽い

3㎏の中盤くらいではないかと思う

レスポールとは比較にならない

ストラトよりも軽い

ボディの重量はピックアップの特性と多いに関係している

シングル系ならば軽さが武器になる

軽いギターは音が広がるような印象を受ける

一方で重いギターは音に芯や塊感が感じられる

それも個性なのだ

クルーソンタイプのペグなのでとても軽い

しかも、ヌルッとした感じでトルク感を感じる

とても良い印象を受ける

近年はメキシコ製のフェンダーは評判が良いという

カスタムショップから厳しい指導員が派遣されているのだ

従業員も前向きに作業に取り組んでいるそうだ

フェンダーの工場勤務はエリートの証だという風潮があるようだ

収入も良いようだ

プライドを持って取り組む仕事は精度も効率もUPする

その逆も然り・・・

私は常に公平にジャッジしている

自分のギターだからと大甘な採点などしない

不備や不具合も含めてギターだと思っているのだ

気に入らない部分は交換や手直し(調整)すれば良いのだ

何の問題もなければそれが一番だが・・・

天下のギブソンですら、ナットの作り直しなど色々とあった

他の人ならば気にならなかったかもしれないが・・

弦落ちを解消する為のナット交換だった

今回購入したドラゴンテレキャスはかなり好印象なのだ

特に交換するパーツも見当たらない

弦の位置も適切なのだ

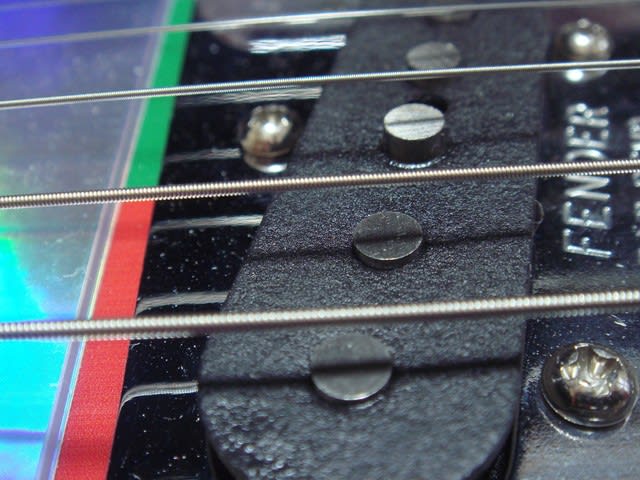

リアピックアップのポールピースの上に弦が通っている

廉価の場合、これがズレていることも多い

このスクワイヤーはギリギリで合格なのだ

二万円という値段を思えば上出来だといえる

そんなこんなで色々なアンプで楽しく弾いてみた