読者のみなさん こんにちは

相変わらず暑い日が続くがあと数日の辛抱ということらしい

本日は心なしかエアコンも軽やかに動いている気がする

ギターのピックガードが歪む夏・・・

初めての経験なのだ

去年も暑かったが今年はさらにその上をいく

来年はどうなってしまうのか?

留守にしているときの室内の過酷さを物語る

熱中症で搬送される人が急増しているようだが・・

主な原因はエアコンの未使用だという

壊れているにではない

故意に使わないことが原因だという

薄いピックガードが変形するほどの暑さの中で・・・

想像しただけで恐ろしくなる

高価なギターを販売しているショップでは

24時間エアコンを回しているという

冬場はエアコンと加湿器の同時使用でギターを管理しているようだ

守るべきは塗装部分なのだ

特にアコギ系の極薄の塗装は温度や湿度に弱い

ラッカー塗装以外にも色々とあるので調べてみていただきたい

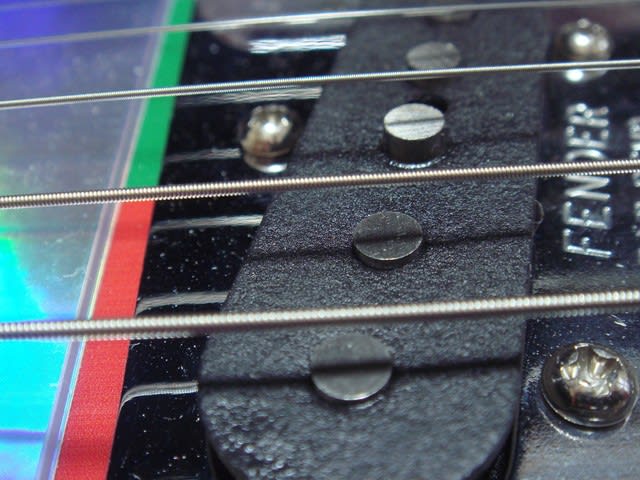

先日、テレキャスのヘッドの首の部分をチェックした

少しざらついているのだ

要するにラッカー塗装が熱でダメージを受けているのだ

ギタースタンドのクッション材と触れる部分

ハードケースの内張がギターの塗装に貼りつくこともあるという

一番の対策は定期的にギターを取りだし、弾くことなのだ

そんなこんなでギタースタンドのネック部分にハンカチのような布を巻いた

問題のざらついた部分はケミカルで処理したのだ

表面の部分だけだったので問題はなかった

ドラゴンテレキャスのラッカーは極薄仕様のようだ

面白いことに同じ環境下にも関わらずポリ塗装のストラトとジャズベ

は何事も無かったかのようにツルツルなのだ

ラッカー塗装とポリ塗装は一長一短なのだ

自分の好みや使用環境で選んでみるのも良いと思う

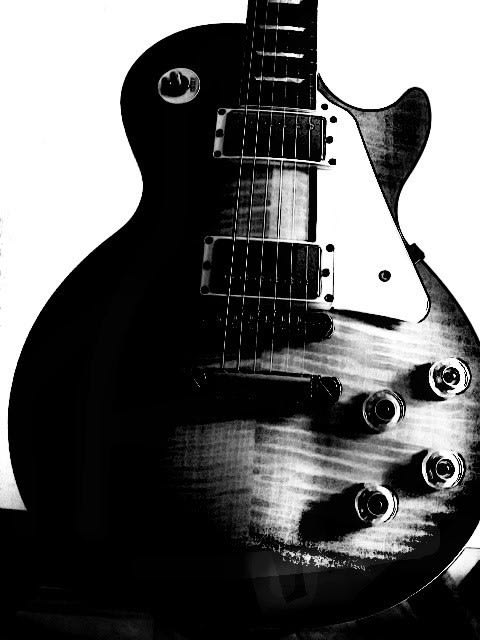

因みにギブソン系のギターはオールラッカー

廉価のコピー系レスポールタイプはポリ塗装という場合が多い

記事のタイトルにもあるが・・・

レスポールを手放して分かったことがある

もっと突っ込んで言うならば、買って分かったことがある

レスポールは軽い個体を選ぶべし!

完全ソリッドに惹かれて激重の個体を買ったが・・

結果として重量のバランスが悪かった

立って弾く時には肩にストラップが食い込み、腰が辛い

座って弾く時にはボディ側がやたらに下がる

重力には逆らえないのだ

気にならない人も多いと思うが・・

私はストレスに感じられた

所謂、『穴あきレスポール』は理に敵っているのだ

レスポールの理想の重量は4㎏未満

中空にすることでそれを実現しているのだ

ソリッドのボディと弾き比べれば僅かに違い(箱鳴り?)

を感じるが・・

初めてレスポールを弾いた人や単体で弾いた場合には違和感は皆無

長年に渡りレスポールを世に送り出してきたメーカーの発想なのだ

その辺りのさじ加減は絶妙なのだ

理想は完全ソリッドで軽量

そんな材はすべてカスタムショップ行きなのだ

お金に余裕がある人は迷わず高価なギターを買えば良いと思う

ギター的エンゲル係数・・

家計に占めるギターの出費バランスなのだ

私が以前から欲しいと思っているスニーカー・・

三万円超え!

お金持ちには微々たる金額だと思う

私も無理をすれば買えるが・・

スニーカーにこの金額にモヤモヤとした違和感を感じるのだ

三万円のギターは躊躇なく買えるが・・

靴は買えないという不思議な感覚

ドラゴンテレキャスも廉価なギターからみれば安くはない買い物

しかしながら、USA製のギターから見ればお安い価格となる

要するに価値基準が何処にあるか?

ということに尽きる

500万円も出せば、かなり満足度が高い車が買えるが・・

その何倍も出して高級車に乗っている人も多い

特に都内を走っていると経済観念や経済感覚の違いに驚かされる

私は買い物をするときには必ず理由と目的を明確にするのだ

こうすることで意外にお金が出しやすい

二本のギターを並べてみた

その価格差は約8倍!

ドラゴンに8倍の価値と意味を感じることが出来るか?

これは個々人の感覚の違いなのだ

レスポールなどでは場合によると桁が違ってくる

0が一つ増えるのだ

廉価のレスポールをお使いの方は本物に憧れると思うが・・

弾き易さではむしろ廉価のレスポールタイプの方が上

ネックも薄く、ボディも軽い

正直な話、本物とはほど遠い部分も多いが・・

ギターとしては完成しているように感じる

廉価のレスポールタイプがダメか?

振り返れば、決して悪くない気がするのだ

弾き手に優しいギターなのだ

ボディの角なども良い意味で丸めてあるのだ

テレキャスは意外に馴染むのだ

理由は軽さとボディの角の形状

弾き難い理由がコンターやエルボーではない事に気づいたのだ

アコギなどと比較すれば、ソリッドのテレキャスは薄く弾き易い

フェンダーの設計と発想に脱帽なのだ

テレキャスもストラトも最初期から大きく仕様を変更していない

車のワイパーとエレキギターは世紀の発明!なのだ

ワイパーを100年以上その形を変えていない

アナログの時代に発明された道具がデジタルの時代に残っている

この事実に改めて感動することも多い

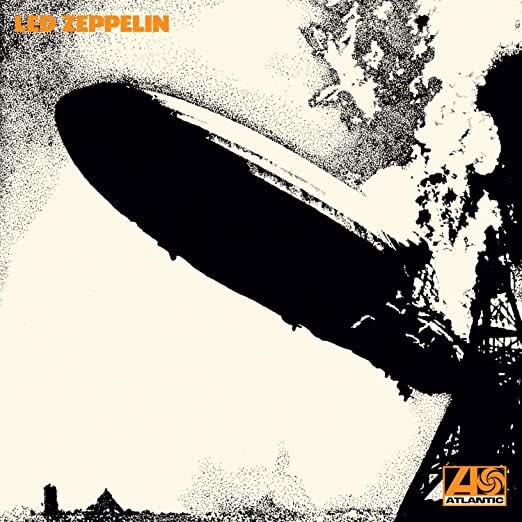

50年前に偉大なるバンドが創り出した音に今更ながら感動しているのだ

それをお手軽に味わうことが出来ることにも感動しているのだ

高価なギターが悪いはずもないが・・

コスパに見合っているか?

という問いかけには微妙というギターも多々ある気がする

これも明確な判断基準はないが・・

自分にとってどうなのか?

という感じで視点を変えてみるのも良いと思う

一生付き合えるギター・・

価値がないならば、面倒臭い改造などしない

サドルのイモネジを交換する人は少ないと思う

普通の人はスルー、マニアの人はもっとディープな部分に拘る

私はちょうど中間くらいの位置づけだと思う

ルックスというよりは演奏面を重視する

弾き難いならば、即検討&改造なのだ

問題ないと分かれば、気持ちが落ち着くのだ

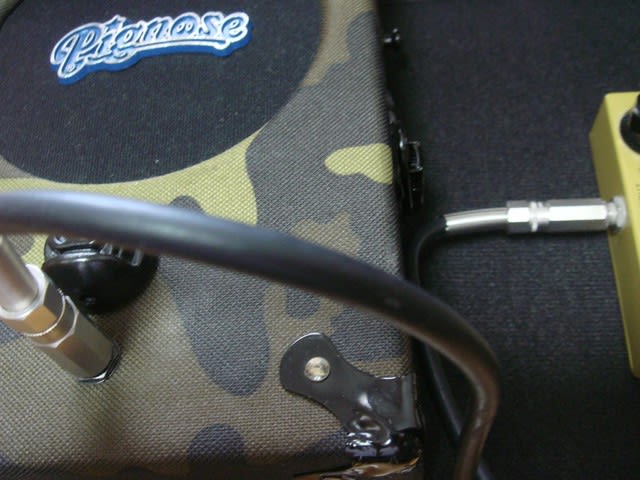

プラグ部分が短いストレートならば問題なく使える

テレキャス用のシールド探しは困難を極める

シールド部分においても選択肢が少ない

仮にプラグが適合したとしてもシールドの品質が

下がれば、本末転倒なのだ

良いシールドの良さを知った者は後戻りできない

ギターやピックアップには割と注目が集まるが・・

シールドを軽視する人が多いのも事実

先日、評判が良い激安シールドを買ってみた

技術の進歩に大いに期待していたが・・・

その思いは打ち砕かれた

安かろう悪かろう・・

基本的に製品の価格は品質と満足度に比例する

そこに好みや価値観も加わるのでさらに複雑になってくる

趣味の世界はディープなのだ

初心者にも上級者にもそれなりに拘りがあると思う

エフェクターひとつにしてみても私の好みが読者の皆さんの好み

と合致することはない

ピグノーズの惚れる人とそれを馬鹿にする人・・

そこの歩み寄りはないのだ

少し脱線したが・・

これからレスポールを買おうと思っている方は重量

に注目していただきたい

特に演奏をメインに考えている場合はことさら重要になってくる

ボディとネックの重量配分も大事だと思う

トータルでの重さだけでがないのだ

ネックの太さや厚みも大事になってくる

丸太のネックは覚悟が必要なのだ

そもそもが欧米サイズであることを肝に銘じておくべきなのだ

ストラトも実は大きい

一回り小さいマスタングを弾いたことがあるが・・

かなり弾き易いという記憶が蘇る

非常に当たり前のことを言うが・・

ギターは楽器なのだ

楽器は弾いて、奏でて楽しむものなのだ

演奏が苦痛やストレスであってはダメなのだ

ハム派か? シングル派か?

まぁ、何だろう・・

実際に買って、使ってみなければ分からない事も多いということ

私の演奏スタイルやここ最近の好みにおいてはレスポールが不用ということ

それが分かったのだ

ギターは弾いてこそ

弾いてナンボなのだ

廉価のテレキャスの使用頻度が一番高いのだ

気が付くと手が伸びていることも多い

それを事実として受け止めているのだ

欲しいギターと実際に使い易いギターは違うように感じる

使い勝手においてはボディやネックだけではない

ピックアップなどの音色面も軽視できない

私にとってはハムの音が不用だということが判明した

ロックは嫌いではない

要するに二音のパワーコードを刻むようなシーンが激減したのだ

作曲する際にもコードを鳴らすようなアレンジが多い

音抜けやバランスを考慮するとシングル系に至るのだ

太い音が欲しいならば、エフェクターなどで何とでも工夫できる

ましてやストラトのS-1スイッチも武器になる

今回のドラゴンテレキャスの太くロックな音色を背中を押した

ロックを奏でるにあたり、もはやレスポールは不用だと分かったのだ

まぁ、テレキャスを購入する前から断捨離は考えていたが・・

実際に購入したことでそれが確信に変わったのだ

レスポールを手放すことを前提にテレキャスの購入の話を進めていたのだ

レスポール好きの方にはアレだが・・・

そこに後悔は皆無なのだ

レスポールは今でも好きなギターであることに違いはない

エレキの王道であることに間違いはない

しかしながら、私には合っていないということ

名前を挙げればキリがないが・・・

世界的なギタリストにフェンダー派が少なくない理由が何となく理解できる

フェンダーというブランドにも信頼感がある

現物を見ないで購入できる楽器はフェンダーだけ

すでに手放してしまったが・・・

フェンダーのジャズベも想像どおりのクオリティだった

間違いがないのだ

まぁ、レスポールと同様にメイプルの指板が自分には合っていない

という事実が良く分かったのだ

プチ散財で気づいたので良かったと思う

アッシュというボディ材は悪くない

今回購入したドラゴンもアッシュ材なのだ

低音と高音が抜ける材と言われている

それ故にベースの場合にはスラップ向き

テレキャスの場合には良い意味で低音域が豊かになる

それがペイジ師匠のツボにハマったのだと思う

選んだのは盟友ジェフベックなのだ

極めた者同士には相通じるものがあるのだと思う

天国への階段もテレキャスで弾いているのだ

あの歴史的リードフレーズもテレキャスの音

しかもマーシャルではない

小さなコンボアンプの音なのだ

12弦の音もフェンダーのストラトタイプのギターで弾いているのだ

ギブソンのダブルネックではないのだ

一流のプロは見せ方を知っているのだ

後期のペイジ師匠はレコーディングでもレスポールとマーシャル

の組み合わせを積極的に採用した

明らかに音色が変化する時期があるのだ

大手のレーベルから離脱して独立した時期とも重なる

仮にペイジ師匠がテレキャスを使っていなければ

今でも我慢?しながらレスポールを弾いていたかもしれない

ペイジ師匠がテレキャスを弾いていた

という既成事実が私のようなファンにとっては大きなことなのだ

諸事情からドラゴンは役目を終えるが・・

ネックは取り外されて他のテレキャス(茶色い個体)の移植された

当時はネックの付け替えが普通に行われていたのだ

クラプトンもジェフベックもお気に入りのネックの引っ越しを頻繁に

行っていた時期があるのだ

ネックはハンドルのような物

手に馴染む部分なのだ

メーカーがコピーモデルを作る際に最も気を使う部分でもある

今回、ドラゴンを作るにあたり、ペイジ師匠が拘った部分は

ネックの形状とピックアップの性能

かなり踏み込んだ意見を発したと聞いている

それを価格を含めて馴染ませるのがメーカーの腕の見せ所

高額な価格帯では買える層が限定されてしまう

そこそこの価格帯で使い易く品質が高いギターをリリースする

それがメーカーの課せられた使命なのだ

個々のギターに目が向きがちだが・・

トータルとしてメーカーがどんな仕事(プロジェクト)をしてきたか?

に目を向けてみると楽しいと思う

繰り返しになるが・・

私はフェンダーというブランドに絶大なる信頼を寄せているのだ

スクワイヤーも然り・・

廉価なれど、ブランドロゴが誇らしい

テレキャスにはエスクワイヤーと呼ばれていた時期がある

ピックアップが一基(リアのみ)のモデルが存在したのだ

スクワイヤーという名前はそこからイメージしているのだと思う

最近はスクワイヤーも上位機種を投入しているのだ

ブランドイメージの向上を狙っているだろうか?

スクワイヤーも現物を確認しなくても安心して買えるギターだと思う

音が良いとか悪いとか云々言うような価格帯ではない

ギターに求めるベクトルが明確ならば、ギター選びで迷わない

時に車のトランクの中に放置することもある

丈夫なのだ

黒テレは壊れることなく元気に頑張っているのだ

丈夫でタフだという点もギターの性能だと思えるようになってきた

「もう少し高いギターを買う?」

時にそんなことをチラッと考えることもあるが・・・

私の用途ではこれで十分なのだ

涼しくなれば、公園散歩(公園録音?)なども復活させる予定なのだ

ギターを背負って自転車で出かけるのも楽しそう

ちょっとした簡易セッションなどでも使い易い

アームレスでタフなギター・・

も私のギターライフには欠かせない一本なのだ

運搬という意味でも軽さは武器になる

フェンダー系ギターのタフさはその構造にもある

ネックとヘッドが一直線

仮に倒したとしてもダメージが小さい

フェンダーの創設者であるレオ・フェンダー氏はギターが弾けなかったという

むしろ、それが良かったという関係者も少なくない

世界初のソリッドギターであるテレキャスはアコギから想像もできない

斬新なデザインで登場したのだ

レオ氏がギター弾きならば、レスポールに似たようなルックスだった気がする

知らないという強みなのだ

レオ氏は電気系の技術者なのだ

その発想の多くは合理性の上に成り立っているのだ

つまり、ギターを道具として捉える人にとってはマッチする

ボディとネックをボルトで接合する発想は当時は馬鹿にされたらしい

現在は一つの方法として確立されているのだ

ストラトやテレキャスにおいては製造という部分を超えた何かを感じる

確実に音色に影響を与えていることは事実なのだ

プロの中には季節や状況に応じてネジの締め込み量を調整する人もいるようだ

ストラトマスターで知られる土屋氏もそんな匠の一人なのだ

フェンダーの奥深さに魅了された一人なのだ

レスポール好きな読者の皆さんには私の話がイマイチ

ピンと来ないと思う

それで良いと思うのだ

私もフェンダー系ギターの魅力に気づいたのは近年なのだ

ストラトの魅力を知る前に購入した無知なギター弾きなのだ

その難しさと奥深さに気づくまでに数年かかったのだ

ストラトという存在があってこそのテレキャスへの流れだと感じる

当然ながらその逆も然り

意外なことにレスポール弾きにとってもテレキャスは違和感がないという

弾き始めの音色などには違和感を感じるようだが・・

弾き心地には共通するものがあるという

音が気に入ればシームレスに乗り換えができると思う

面白いことにテレキャスからレスポールに移行する人は少ないように感じる

何故だろうか?

少なくとも私の周囲にはそういう人はいないのだ

プロでもあまり聞いたことがない

レスポールは良い意味で不器用なギターなのだ

そのツボにハマった人にとっては一生の相棒になる

逆に迷い彷徨う人にとってはかなり難しいギターだといえる

タップも苦肉の策なのだ

レスポールにシングル系の音を求めるならば

シングル系のギターでハム系の音(エフェクターなど)を求めた

方が良い結果が得られると思う

最近は太い音を特徴とした歪み系も多いようだ

私のレスポールはどんな人に手に渡ったのだろうか?

自分で言うのも何だが・・

かなりお得なギターだといえる(過去記事参照)

多数の改造箇所があるのだ

先にも述べたようにその重さに違和感を感じないならば良いギターだと思う

重量のバランスが悪いことを承知していたはずなのに・・

何で購入に至ったのだろうか?

理由はひとつ!

カッコいいからなのだ

レスポールはカッコいい!!

それだけは間違いない

手放した立場ながらも認めてしまう

眺めていたくなるギター・・

私はこの歴史的な酷暑と共にレスポール弾きであったことを忘れない

「メチャクチャ暑い夏にレスポールを売ったんだよね」

「それでさ このテレキャスを買ったんだよね・・・」

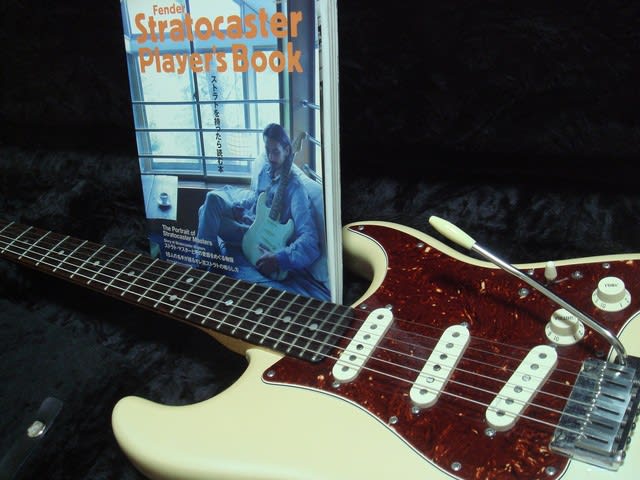

ギターは無いがムック本があるのだ

私がレスポールに戻ることはあり得ないが・・

レスポールの記憶が無くなることもあり得ない

夏の思い出なのだ😉