youtubeなどでも良くテーマにされる

高いギターと安いギターって何が違うの?

まぁ、材もパーツもすべて異なると言ってしまえば終わりなのだ

個人的に違いを感じる部分は塗装だと思う

塗装の厚さが違うのだ

厚い塗装が鳴りを阻害していることは事実だと思う

周知の事実なのだ

何故に廉価の楽器の塗装は厚いのか?

初心者が使うことを前提に設計されているからなのだ

とにかく倒す、ぶつけるという感じで知らぬ間に無数の傷がついている

仲間に壊されてしまうことも多い

総じて、初心者の仲間も初心者というケースが多い

スタジオなどでシールドに躓いて楽器を倒す

ドンマイなのだ

怒ってはダメなのだ

ギターは買えば良いが友達は簡単には作れない

身勝手で主張が強い人はやがて独りぼっちになってしまう

行きつく先は一人録音なのだ

まぁ、私もそんな一人かもしれないが・・・

私の場合には少しだけ事情が異なるなのだ

面倒臭いのだ

色々と面倒臭く感じるのだ

楽器は一人が楽しいということに開眼したのだ

セッションなどに参加することもあるが・・

正直な話、少し面倒臭いのだ

脱線しそうなのでこの辺で・・・

薄い塗装はかなり技術が必要になる

手間もコストもかかるのだ

廉価な楽器ではオペレーション的に無理がある

初心者にありがちなクレームにも先手で対処しているのだ

厚い塗装は楽器の保護という部分ではメリットが多い

メリットがあればデメリットがあるということ

それが音質への影響なのだ

エリック・ジョンソンは塗装の一部を故意に剥がしているという

お話は以前にしたと思う

今の私には氏の理屈が理解できる

「たしかにそうかも?」

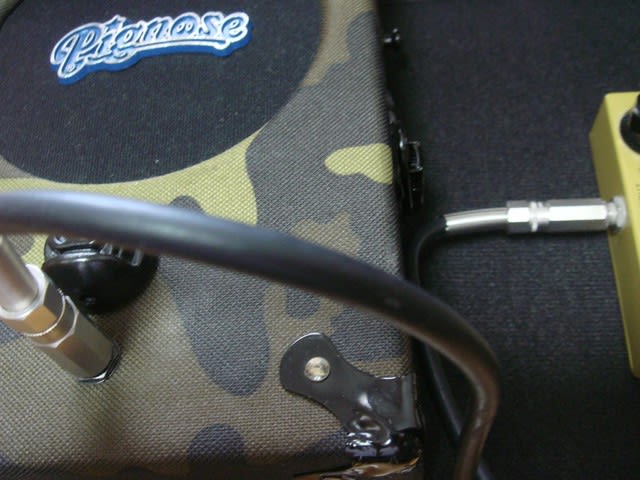

このくらい塗装が剥げれば影響がないはずもない

これは少し前の画像なのだ

現在は汚しも加わりかなりリアルなバックになっている

剥がしの面積も若干だが増えているのだ

前面は特に変化なし

とにかく音が抜けるようになった

鳴るように感じる

ピックアップなどのエージングも影響していると思うが・・

むしろ、塗装との相乗効果のように感じる

楽器のパーツに無駄な物はない

どんなパーツでも仕事をしているということ

ギターなどもピックアップ交換ばかり注目されるが・・

むしろ、その他のパーツに気を配りたい

サドルなどを別素材に交換してみるのも一考だと思う

改造はある意味で賭けなのだ

実際に行ってみるまで分からない事も多い

交換がすべて正義とは限らない

間違えたら元に戻せば良いのだ

パーツ有りきの発想は危険なのだ

「社外のパーツに交換すれば音が良くなるよね?」

音の善し悪しは好みなのだ

音が変化することは事実なのだ

手探りなのだ

パーツの交換と共に塗装にも注目すべきだと思う

不器用な人は手を出さない方が無難だと思う

業者に依頼するもの勿体ない

塗装ひとつにしても奥深い

どの部分をどの程度削るか?

自己責任の世界なのだ

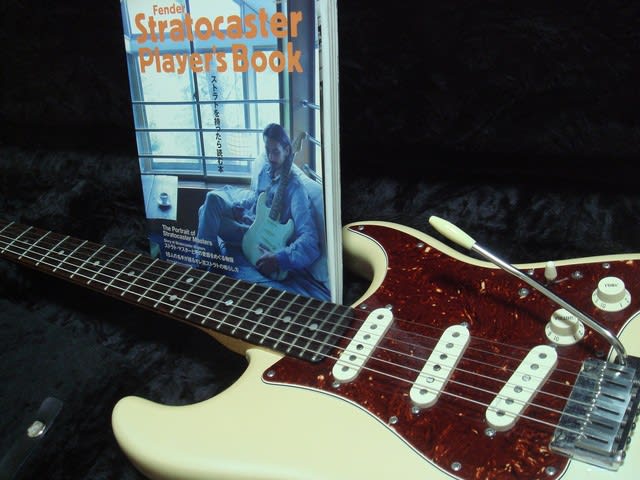

私の所有するジャズベも確実に初心者向けだと思う

当時の私はベースにあまり興味がなかった

単なる録音のお供という感じで買ったのだ

ジャズベとプレシジョンの違いも良く分からなかった

しかしながら、手放すことなく何だかんだで12年くらい使っているのだ

同じくジャパンのジャズベを購入したが・・

廉価のジャズベが勝ち残ったのだ

このベースとは相性が良い気がする

ベースもそれに応えてくれている気がする

ここ最近は音が良いのだ

良いというよりは私の好みの音で鳴ってくれる

弾いていて楽しいのだ

結局、それが一番だと思う

私に限っては塗装を激しく剥がしたことが良い方向に向いた気がする

「塗装をすべて剥がしたら音が悪くなった」

「全然、響かなくなったんだよね 何でかな?」

非常に興味深い意見なのだ

塗装は確実に何かの仕事をしていると思う

楽器を保護する以外に何かしらの影響があると思う