本日、第三弾なのだ

今回はアコギをお届けしたい

以前から温めていた曲があるのだ

最近、とても音が良くなってきたのだ

アコースティックな楽器のキーワードは『単板』なのだ

単板と合板に区別される

アコギ購入の際のポイントにしていただきたい

一長一短あるのだ

優劣はない

互いにメリットがあるのだ

しかしながら、音に拘るという場合には間違いなく単板仕様が良いといえる

ウクレレも同様なのだ

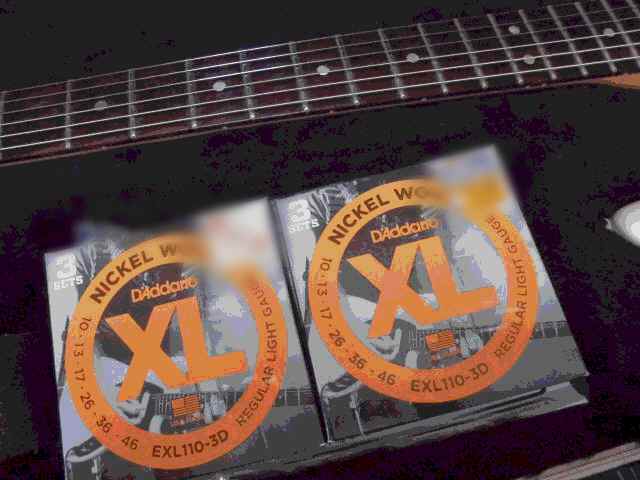

今回、音源としてお届けしている音はダダリオの定番弦なのだ

コーディングなどない普通の弦なのだ

予備としてマーティンの定番弦も用意しているのだ

迷っているのだ

価格も太さもほとんど同じなのだ

素材も近いものがあるが・・

出音が違うのだ

エレキの場合には同価格帯にあまり差異がないが・・

ボディ本体の鳴りがすべてであるアコギの場合、弦に依存する部分が多いのも事実なのだ

アコギの場合、弦を細くする事は音質的には致命傷になる

良いギター(高級ギター)も細い弦でダメなギターになる事がある

弾き易さよりも音質を優先させるべきだと私は声を大にして言いたい

先のエレキのアンプ録りでも活躍したマイクなのだ

アコギでも使えるアイテムなのだ

元々はアコギの為に購入したのだ

コンデンサーと迷ったが・・

扱いが簡易なダイナミックマイクで良かったと思っているのだ

スタンドにセットするのも面倒なので最近はこんな感じで使っているのだ

不要なクリップで挟んでいるのだ

使う時も片付ける時も簡単なのだ

こういう工夫の使用頻度がUPするのだ

もしや、宅録の場合、音色よりも使い勝手という場合も多いと思う

私が頻繁にギターを弾き、ブログに投稿出来るのもそんな工夫の賜物なのだ

パソコン主体のギターライフだが・・

ハードは何かと重宝する

甲乙付け難い

そもそも開発のコンセプトが微妙に異なる製品なのだ

購入の際に価格や大きさで比較する人もいるようだが・・

ナンセンスなのだ

用途で決めるべきなのだ

マイクの入力端子一つにしてもこれだけ考え方や仕様が異なる

マイクを使用し『良い音』で録りたい場合にはzoomを使っているのだ

今回はラインとマイクのミックス音源なのだ

このシールドをラインで本体で入力する

右側はマイクなのだ

左右を逆にする事も出来るが・・

エフェクトをかけられるのは左チャンネルだけなのだ

マイクに特化したエフェクトを内蔵しているのだ

ライン録りの場合にも適度なエフェクトで処理する事で空気感を含んだ音に仕上げる事も出来る

今回は一発録りなのだ

多重録音はしていないのだ

ペイジ師匠が好んで使う『変則チューニング』で弾いているのだ

当たり前だが・・

通常のコードはまったく使えない

変則チューニング用に改めてコードのフォームを考える必要がある

アコギの変則チューニングの最大のメリットは『開放弦』なのだ

手放しで全弦を弾いた場合、何らかのコードになっている事が多い

ボトルネックを使用するオープンコードも広義な意味で変則チューニングだといえる

そもそも、一般的なレギュラーではないチューニングはすべて変則なのだ

6弦だけを下げたドロップ系も単純なアプローチだが意外に使える

低音域が苦手なギターで低音を出す為の苦肉の策から生まれたのだ

現在ではダウン用の弦セットも販売されるほど定番になりつつある

私が変則チューニングを採用し始めたのはここ数年なのだ

特に理由はないのだ

アコギの使用頻度が増えた事で軽く勉強したのだ

当たり前だが・・

変則チューニングで作曲された曲をレギュラーで耳コピできないのだ

ペイジ師匠の

”ブラックマウンテン・・”

というアコギの名曲を聴いてみていただきたい

別の世界、不思議な空間へ誘ってくれるのだ

今回はエスニックな感じを意識しているのだ

ダルダルの低音源がフレットにヒットする感じがシタールの『バズ鳴り』に似ているのだ

レギュラーでは出せない味になってるのだ

興味ある方は『変則チューニング』で検索してみていただきたい

レギュラーチューニングで上手く弾けない人も変則チューニングで開花する場合もあるのだ

捨てる神あれば拾う神あり・・

自分が何に向いているか?

試してみるまで分からない

自分が好きな事と向いている事は異なる

これが合致した場合、最高の人生であり、趣味の世界だといえる

私もまだ探し彷徨っている状態なのだ

楽器も数あれど、弦楽器が向いている事にようやく気付いたのだ

好きと得意はようやく一致しかけているのだ

その評価はやはり読者である皆さんだと思うのだ

ネットの評価は厳しい、下手のギターなどダラダラと

弾いていてもリピーターが定着する事はない

ましてや演奏よりも言葉が勝っている場合はかなり微妙なのだ

「こいつ下手な割に偉そうじゃね?」

という事になると思う

私も自分の物言いを自覚しているのだ

まぁ、私のブログなので・・

仮に自分でギターを弾けない人も昨今は耳が肥え、センスに長けている

良い演奏や良い曲を判別する事が出来るのだ

相変わらず、前置きが長いが・・・

エスニックなアコギワールドをお楽しみいただきたい

今回はアコギをお届けしたい

以前から温めていた曲があるのだ

最近、とても音が良くなってきたのだ

アコースティックな楽器のキーワードは『単板』なのだ

単板と合板に区別される

アコギ購入の際のポイントにしていただきたい

一長一短あるのだ

優劣はない

互いにメリットがあるのだ

しかしながら、音に拘るという場合には間違いなく単板仕様が良いといえる

ウクレレも同様なのだ

今回、音源としてお届けしている音はダダリオの定番弦なのだ

コーディングなどない普通の弦なのだ

予備としてマーティンの定番弦も用意しているのだ

迷っているのだ

価格も太さもほとんど同じなのだ

素材も近いものがあるが・・

出音が違うのだ

エレキの場合には同価格帯にあまり差異がないが・・

ボディ本体の鳴りがすべてであるアコギの場合、弦に依存する部分が多いのも事実なのだ

アコギの場合、弦を細くする事は音質的には致命傷になる

良いギター(高級ギター)も細い弦でダメなギターになる事がある

弾き易さよりも音質を優先させるべきだと私は声を大にして言いたい

先のエレキのアンプ録りでも活躍したマイクなのだ

アコギでも使えるアイテムなのだ

元々はアコギの為に購入したのだ

コンデンサーと迷ったが・・

扱いが簡易なダイナミックマイクで良かったと思っているのだ

スタンドにセットするのも面倒なので最近はこんな感じで使っているのだ

不要なクリップで挟んでいるのだ

使う時も片付ける時も簡単なのだ

こういう工夫の使用頻度がUPするのだ

もしや、宅録の場合、音色よりも使い勝手という場合も多いと思う

私が頻繁にギターを弾き、ブログに投稿出来るのもそんな工夫の賜物なのだ

パソコン主体のギターライフだが・・

ハードは何かと重宝する

甲乙付け難い

そもそも開発のコンセプトが微妙に異なる製品なのだ

購入の際に価格や大きさで比較する人もいるようだが・・

ナンセンスなのだ

用途で決めるべきなのだ

マイクの入力端子一つにしてもこれだけ考え方や仕様が異なる

マイクを使用し『良い音』で録りたい場合にはzoomを使っているのだ

今回はラインとマイクのミックス音源なのだ

このシールドをラインで本体で入力する

右側はマイクなのだ

左右を逆にする事も出来るが・・

エフェクトをかけられるのは左チャンネルだけなのだ

マイクに特化したエフェクトを内蔵しているのだ

ライン録りの場合にも適度なエフェクトで処理する事で空気感を含んだ音に仕上げる事も出来る

今回は一発録りなのだ

多重録音はしていないのだ

ペイジ師匠が好んで使う『変則チューニング』で弾いているのだ

当たり前だが・・

通常のコードはまったく使えない

変則チューニング用に改めてコードのフォームを考える必要がある

アコギの変則チューニングの最大のメリットは『開放弦』なのだ

手放しで全弦を弾いた場合、何らかのコードになっている事が多い

ボトルネックを使用するオープンコードも広義な意味で変則チューニングだといえる

そもそも、一般的なレギュラーではないチューニングはすべて変則なのだ

6弦だけを下げたドロップ系も単純なアプローチだが意外に使える

低音域が苦手なギターで低音を出す為の苦肉の策から生まれたのだ

現在ではダウン用の弦セットも販売されるほど定番になりつつある

私が変則チューニングを採用し始めたのはここ数年なのだ

特に理由はないのだ

アコギの使用頻度が増えた事で軽く勉強したのだ

当たり前だが・・

変則チューニングで作曲された曲をレギュラーで耳コピできないのだ

ペイジ師匠の

”ブラックマウンテン・・”

というアコギの名曲を聴いてみていただきたい

別の世界、不思議な空間へ誘ってくれるのだ

今回はエスニックな感じを意識しているのだ

ダルダルの低音源がフレットにヒットする感じがシタールの『バズ鳴り』に似ているのだ

レギュラーでは出せない味になってるのだ

興味ある方は『変則チューニング』で検索してみていただきたい

レギュラーチューニングで上手く弾けない人も変則チューニングで開花する場合もあるのだ

捨てる神あれば拾う神あり・・

自分が何に向いているか?

試してみるまで分からない

自分が好きな事と向いている事は異なる

これが合致した場合、最高の人生であり、趣味の世界だといえる

私もまだ探し彷徨っている状態なのだ

楽器も数あれど、弦楽器が向いている事にようやく気付いたのだ

好きと得意はようやく一致しかけているのだ

その評価はやはり読者である皆さんだと思うのだ

ネットの評価は厳しい、下手のギターなどダラダラと

弾いていてもリピーターが定着する事はない

ましてや演奏よりも言葉が勝っている場合はかなり微妙なのだ

「こいつ下手な割に偉そうじゃね?」

という事になると思う

私も自分の物言いを自覚しているのだ

まぁ、私のブログなので・・

仮に自分でギターを弾けない人も昨今は耳が肥え、センスに長けている

良い演奏や良い曲を判別する事が出来るのだ

相変わらず、前置きが長いが・・・

エスニックなアコギワールドをお楽しみいただきたい