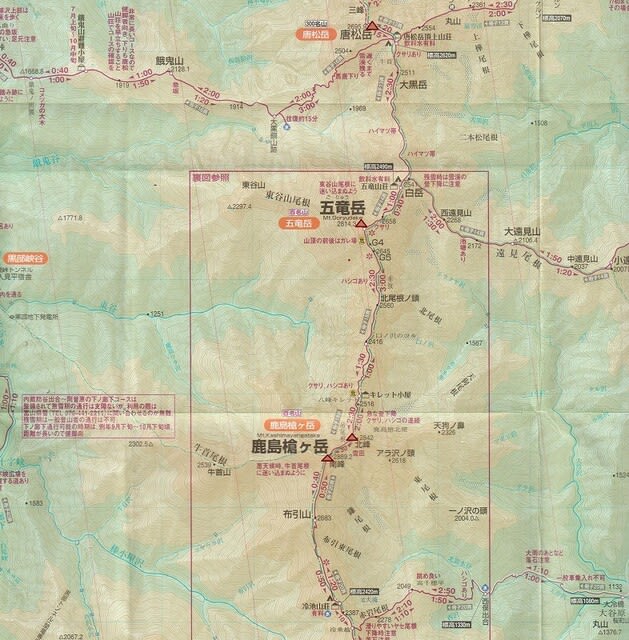

名峰雄峰が群雄割拠する北アルプスでは、信州信濃大町の西に聳える爺ヶ岳はチョット地味な存在です。三つのピークが並んだ山容は穏やかで、名前からして爺ヶ岳と老け込んでいます。

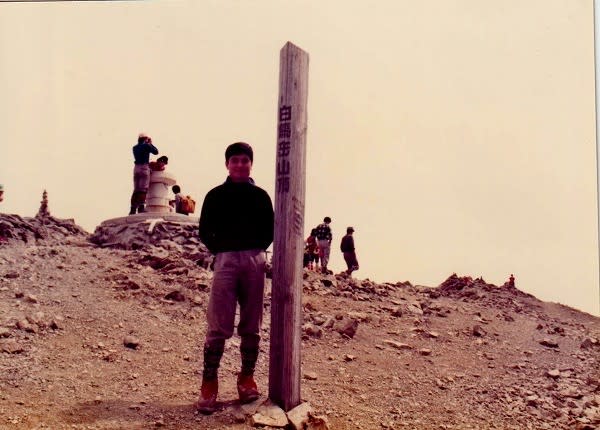

そんな爺ヶ岳なのでこの山を目指してというより、後立山縦走や鹿島槍ヶ岳登山のついでに山頂を踏んだという登山者が多いのではないでしょうか。私も昭和55年に初登山して以降何度か山頂を踏みましたが、いずれも後立山縦走の折りでした。

しかし平成24年の10月に、親しい山仲間達と一緒に日帰りで爺ヶ岳を登った事がありました。それが実に楽しかった思い出で、古いホームページに記録が掲載されていたので、下記に転載してみます。

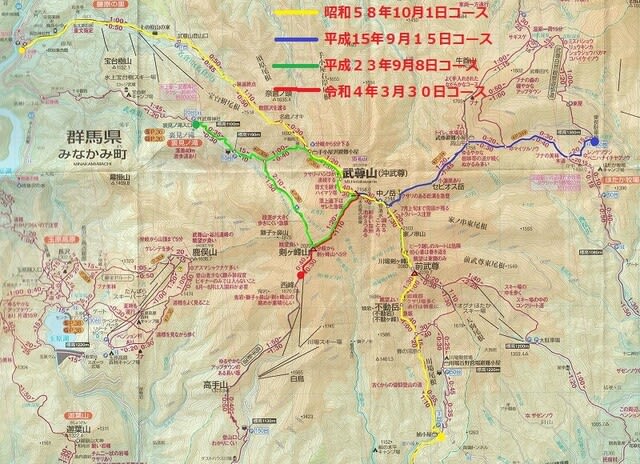

平成24年10月16日(火) 北ア、爺ヶ岳 天気=晴れ

06:54柏原新道登山口→ 09:07一枚岩→ 10:48~11:11種池山荘→ 11:35~37爺ヶ岳南峰→ 11:47~12:18爺ヶ岳中央峰→ 12:45~13:17種池山荘付近→ 14:41一枚岩→ 15:49柏原新道登山口

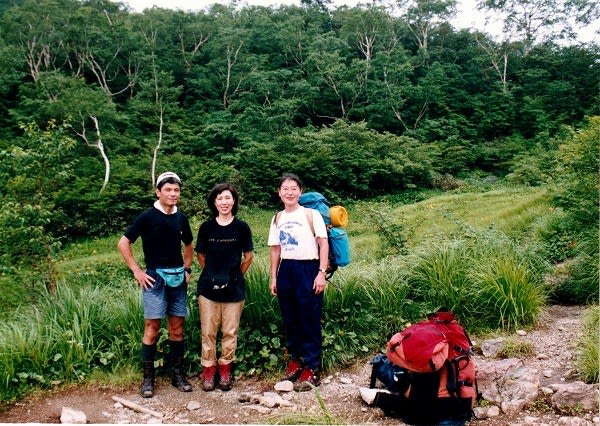

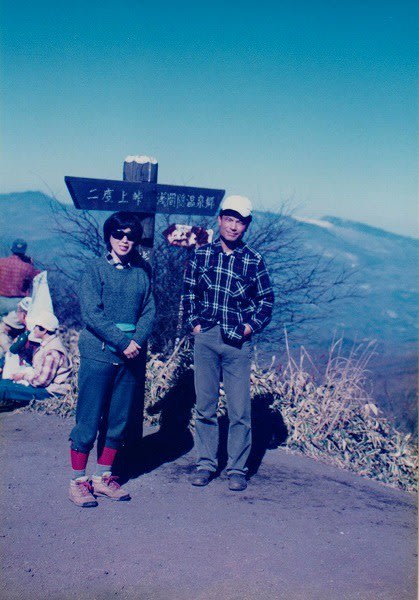

山仲間のS夫妻&I夫妻と一緒に登山するのは去年秋の会津、小野岳大嵐山以来1年ぶりです。皆さん何だかんだと忙しく、今日の北ア、爺ヶ岳登山は久し振りに賑やかな山行となりました。そんな我々に天気も味方して、今朝は爽やかな秋晴れです。

黒部アルペンルートの扇沢ターミナル近くにある柏原新道登山口を、AM7時前に出発する。ヒンヤリ冷えた大気が心地よく、汗も掻かず快調に登って行く。爺ヶ岳南尾根の西斜面をトラバースするように刻まれた柏原新道は、適度な傾斜と良好な整備で登山者が安心して歩ける好ルートです。

柏原新道登山口

樹林帯の道を黙々登って行くと、樹林越しに展望が垣間見えてく

る。扇沢ターミナルの施設が眼下に小さく見え、その奥に鋭鋒、針ノ木岳へ突き上げる針ノ木沢雪渓の全貌が確認できます。

眼下に扇沢ターミナル駅と奥に針ノ木岳

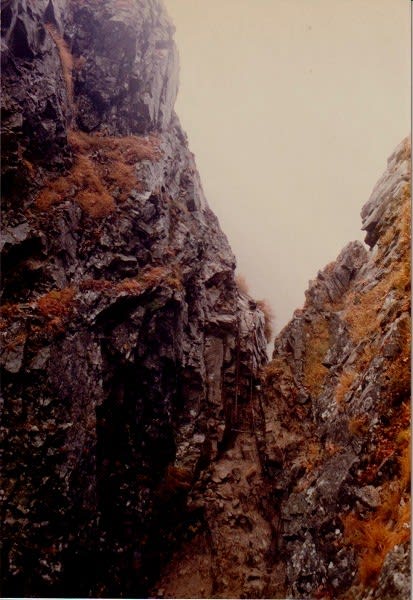

やがて石のケルンが建つ休憩ポイントに着いた。「この先危険転落注意」と書かれた標識がある。此処から200m程は急斜面を横断する道だが、道幅も広く危険を感ずる程ではない。この辺りから樹相が黒々した針葉樹林から落葉樹に変り始め、紅葉が艶やかになってきた。次々ビューポイントが現れるので、脚が中々前へ進まない。

紅葉の登山道

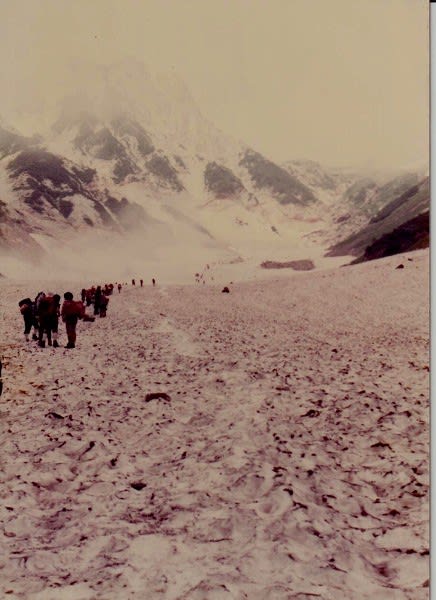

上から大荷物を背負った若者の集団が降ってきた。昨日小屋閉めした種池山荘の従業員達だった。小屋が昨日で営業を終えた事はネットで承知していたが、もしかしたら残り物のビールを飲めるのではという淡い期待が消滅してしまった。

落石要注意地点

稜線に建つ種池山荘がだんだん大きく見えてくる。登山道が左に鋭角に曲る所は岩の集積した急斜面で、時折落石もあり要注意箇所だ。此処を通過すると何度か屈曲しながら登り稜線上の種池山荘に着いた。固く戸を閉ざされた山荘の周囲は素晴らしい展望で、今まで今まで見えなかった立山・剣連峰のギザギザした稜線が姿を現した。

種池山荘から登って来た道(遠く富士山が見える)

山荘から爺ヶ岳

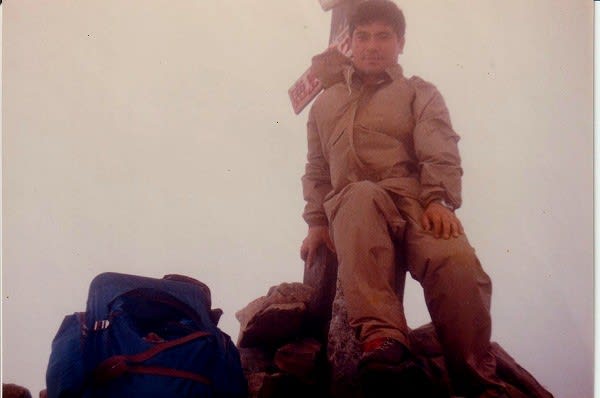

ギックリ腰から回復したばかりの I (旦那)さんは此処に留まると言い、残る5人で爺ヶ岳を目指す。山頂まで1時間も掛からないので、私は一人先行させてもらう。大展望の稜線上に刻まれたジグザグ道を息を弾ませ登って行くと、アドレナリンが噴出して気持ちが高揚してくる。

登山道から種池山荘と背後に立山・剣連峰

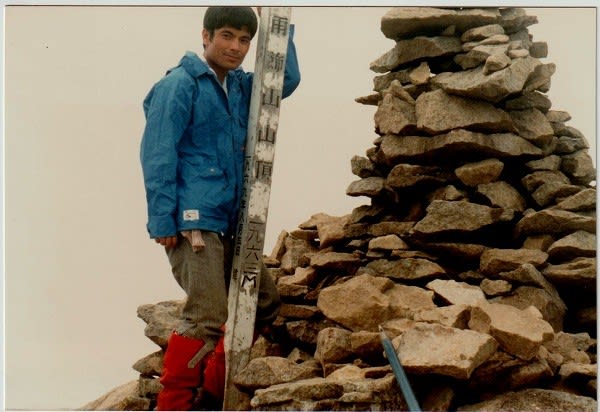

山荘から24分で南峰に着き、後続の仲間を確認後、最高点の中央峰へ向う。その途中の鞍部で、降りてきた単独の男性が「その先に雷鳥がいますよ。」と教えてくれた。その言葉通り1羽の雷鳥がハイ松の中で一生懸命食事中だった。彼(女?)の身体の一部は雪山に備え、白く変身しつつあった。鞍部から一投足で爺ヶ岳中央峰(2670m)に着いた。

食事中の雷鳥

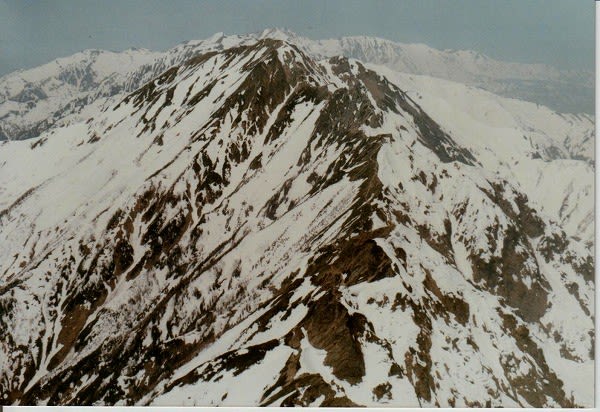

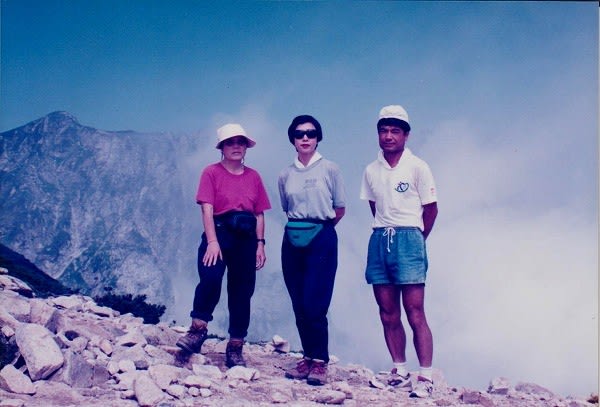

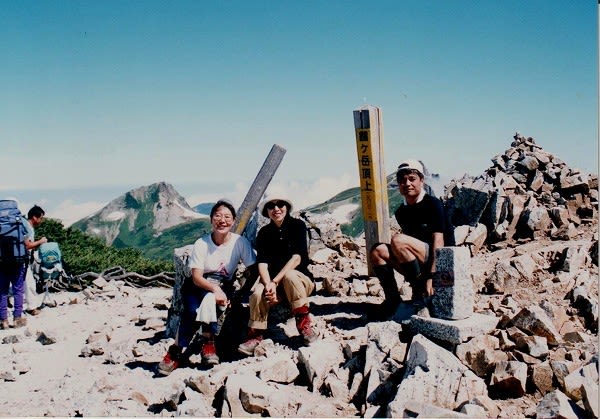

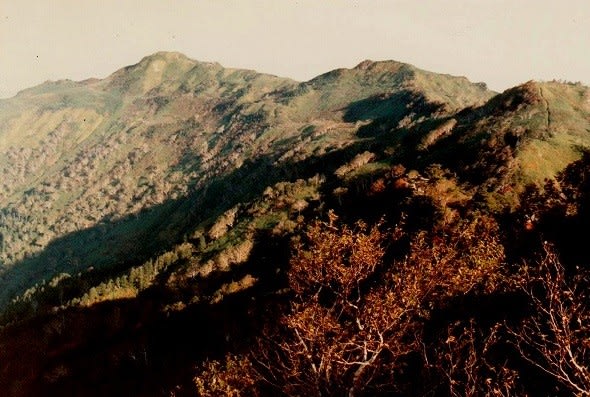

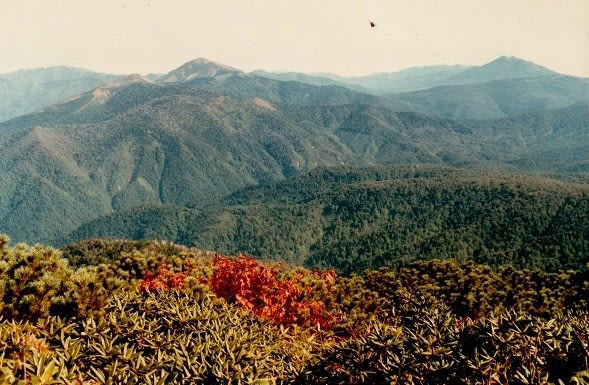

秋晴れの澄んだ大気の中で山頂からの眺めは絶景の一言、見渡す限り北アルプスの殆んどの山々視界に望め、遠くは富士山や八ヶ岳、浅間、南アルプス等の山々も確認できる。特に鹿島槍ヶ岳と立山・剣連峰の眺めが圧巻だ。後続して来た仲間と共に山頂で記念写真を撮る。標高差1300m余の日帰り登山は楽ではなかったけれど、その労は充分報われた思いがする。

爺ヶ岳中央峰っ山頂

山頂から鹿島槍ヶ岳

中央峰から南峰と奥に針ノ木岳方面

下山の道(右に岩小屋岳、左に針ノ木岳)

山頂を後に I さんが待つ種池山荘近くまで降り、全員で残った果物やお菓子を食べながらのブレイクタイム、食事を終えると往路をゆっく下山の途につく。時折りカラカラと落石音が聞こえる。岩小屋岳の方に眼を転じると山頂直下の崖で大規模な落石が発生し、まるで火山の噴火のように土煙が立ち昇っていた。

岩小屋岳直下、落石の土煙

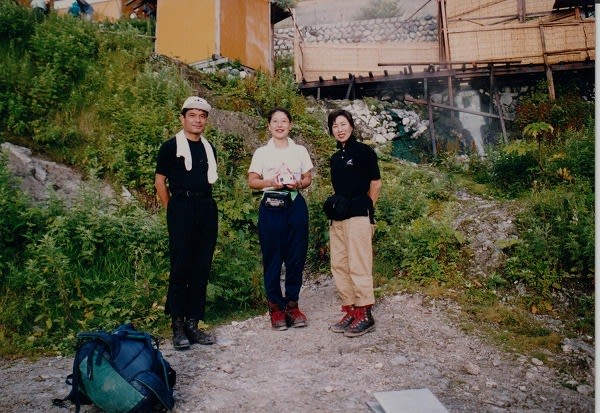

PM16時頃全員登山口に戻ると、大町温泉郷の薬師の湯で登山の汗を流す。その後地元の池田町在住のF氏夫妻と合流して一緒に会食する。F(旦那)さんは以前から留学生のボランティアに尽力しておられ、今年の夏には世話した元留学生に呼ばれてキルギスタンへ行ってきたそうで、その旅行話が大変興味深かった。

奥さんのS子さんとは30年以上前からの山仲間で、会うと懐かしい思い出が甦る。その夜はF氏の簗場にある別荘に泊めてもらい、別荘で育てたナメコをお土産に頂き、翌日我家へ戻った。

Fさんの別荘にて