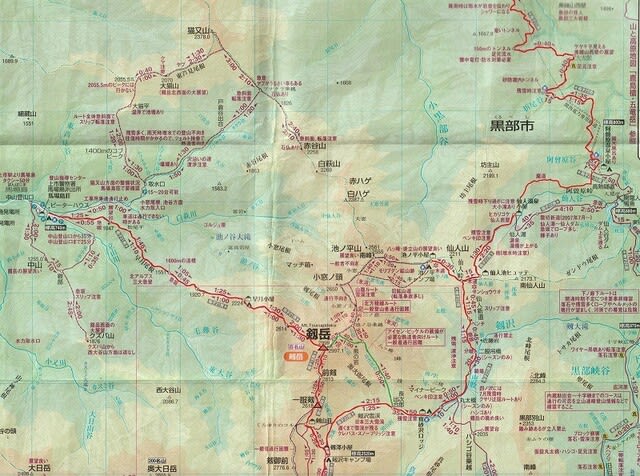

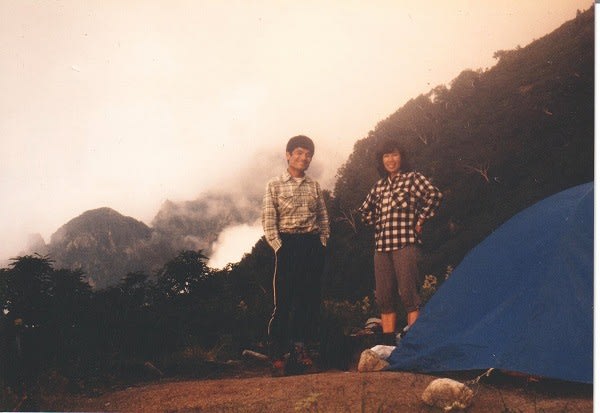

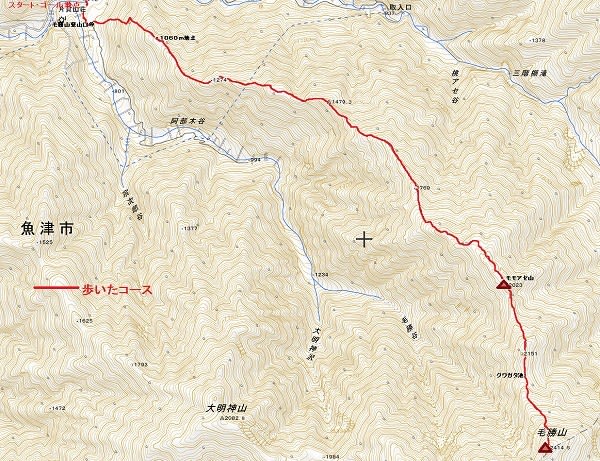

剣岳は美しくも険しい岩場の鋭鋒で、登山を志す者なら誰もが一度は登りたいと思う北アルプスの名峰です。そんな剣岳へ初めて登ったのは昭和55年の9月でした。2泊三日で室堂から立山~剣岳~大日岳と縦走しました。

遠い昔の山行なので雷鳥平のテント泊が酷く寒かったのと、剣岳の登山道が意外と楽に登れた事くらいしか記憶に残っていません。

昭和55年9月14日(日)~16日(火)

室堂~立山~剣岳~大日岳~室堂

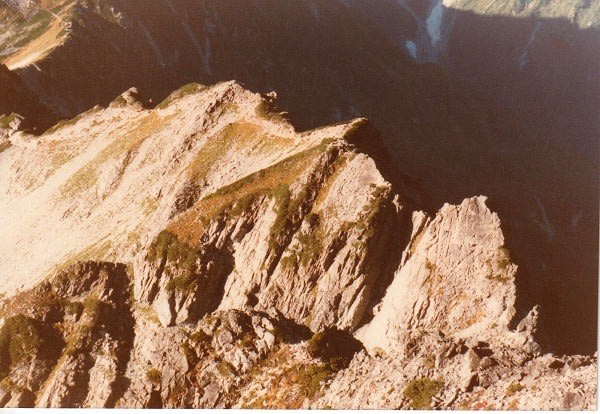

別山乗越から剣岳

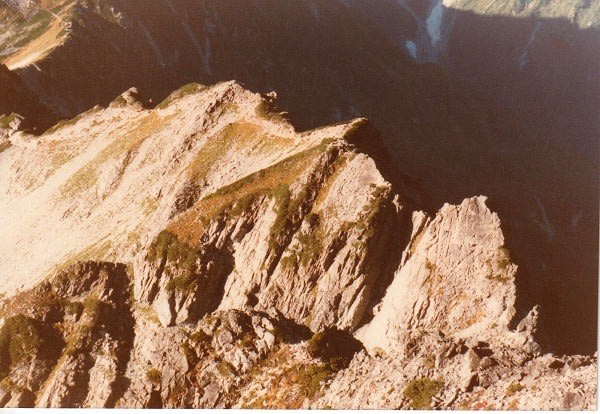

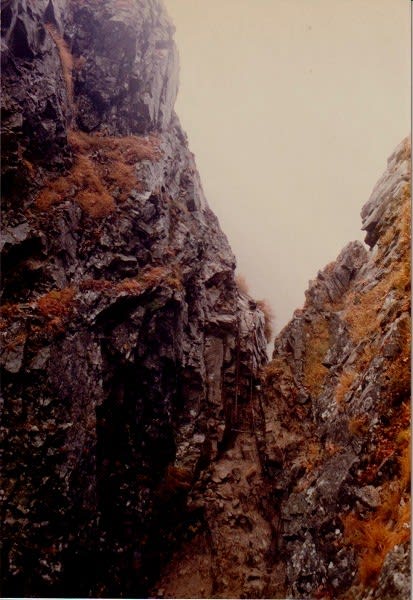

痩せ尾根の登山道

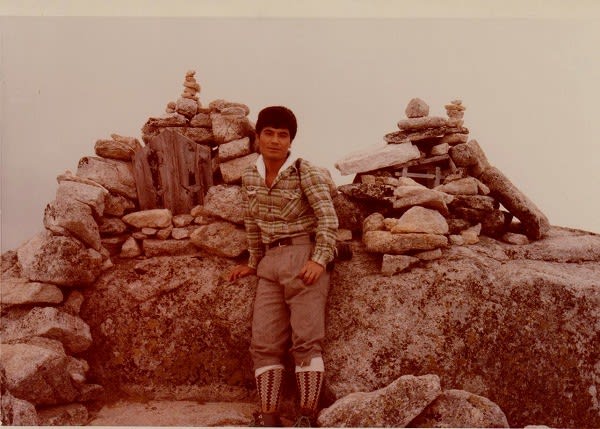

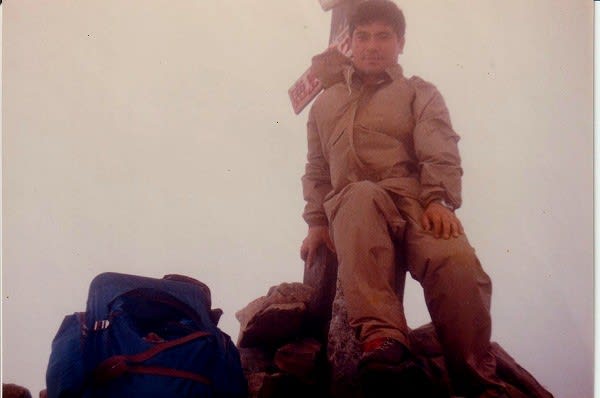

剣岳山頂

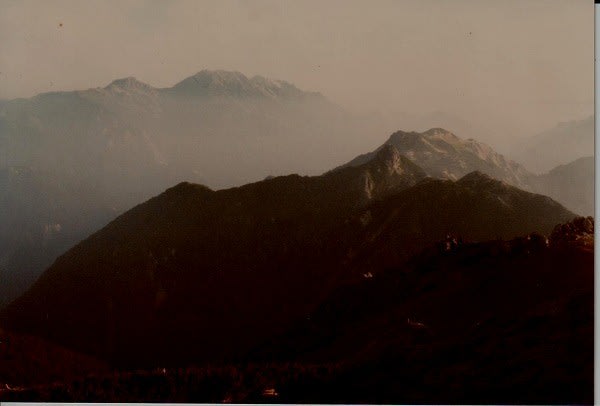

山頂から南に大日岳方面

山頂から北に毛勝岳方面

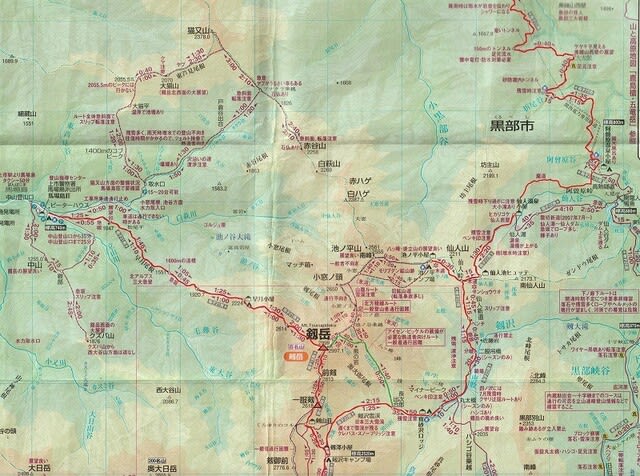

2回目は昭和62年8月に当時所属していた山岳会の立山集中山行の時、会長のHさんと我々夫婦の三人で、早月尾根から剣岳を登りました。会長のHさんは当時70歳位だったはずですが、お酒が好きでタフで優しい山男でした。

不死身のように元気だったHさんもその後病に倒れ、あの世へ旅立ってしまった。この山行ではHさんが行動記録を当時の会報に残していたので、お世話になったH会長を偲びつつ下記に転載してみます。

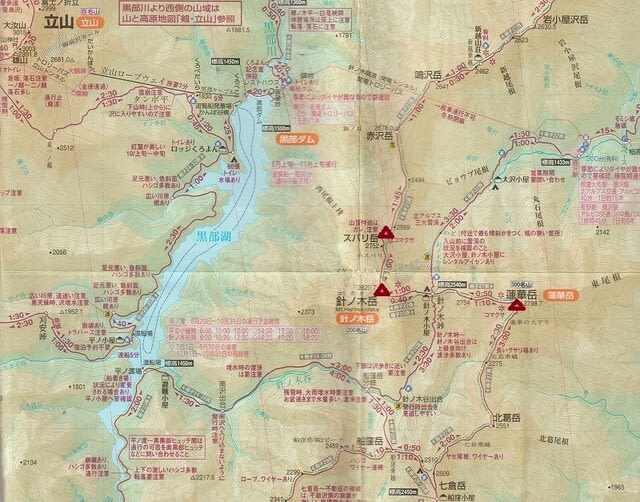

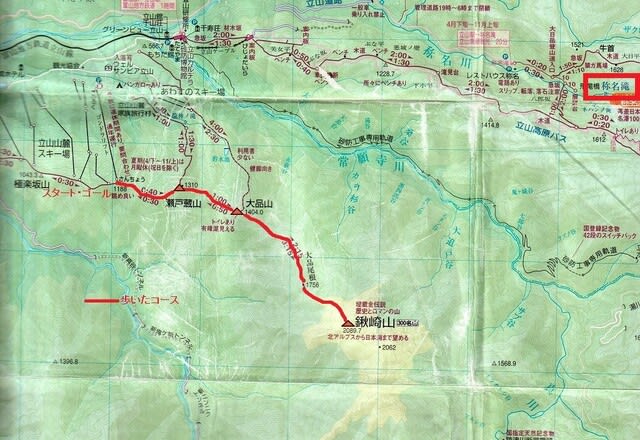

立山集中山行(早月尾根、剣岳コース)

日時:昭和62年8月14日(金)~17日(月)

参加者:F、 T子、 H 男×2、女×1、計3名

行動記録: H・R

8月13日(木)

20:00 上野駅8番ホームに全員集合、ホームにてF君親子に偶然出会う。親子で飯豊連峰へ行くとの事

21:45 急行越前81号は乗車率60%位で、昼間の混雑が嘘のよう。最近のお盆帰省者は夜行列車の利用が少なくなった。

8月14日(金) 曇り時々雨

5:10 滑川駅着、駅でおにぎりの朝食

5:56 〃 発、地鉄(富山地方鉄道)富山行きは2両編成で一番電車。¥300円

6:10 上市駅着、時折雨、6:15発の馬場島行きバスは既に満員、バスも中型で一日2本のみ、馬場島まで立ちっぱなし、途中急カーブの連続で疲れた。¥1100円

7:30 馬場島着、剣岳青少年センターへ登山計画書を提出。水を補給し7:55出発

馬場島から剣岳へ向かう早月尾根

8:50 松尾平着、樹林帯の急登で汗びっしょり、岡山労山15名ほどの中高年グループと前後しながら歩く。最近は何処の山でも中高年が目立つ。姫路の単独行男性S氏が我々と同行する。

12:15 1920mピーク。 12:40 避難小屋跡

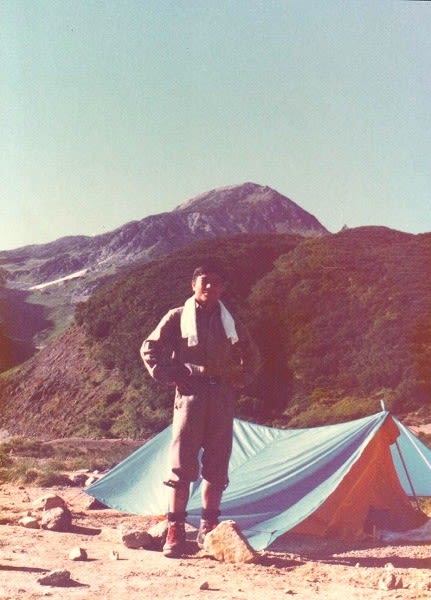

13:45 伝蔵(早月)小屋着、予定より2時間早く着く。F君先行しテントを設営。缶ビール¥500円で乾杯、幕営料一人¥400円

19:30 就寝、夜半富山市の灯りと富山湾の漁火が見事、月はあるが天の川が良く見える。

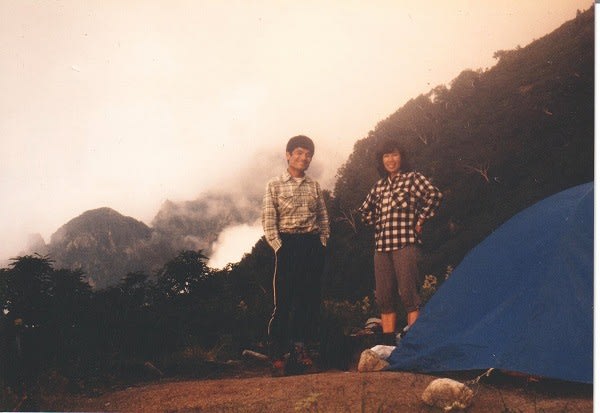

伝蔵小屋のテント場

伝蔵小屋から剣岳西面

8月15日(土) 曇り時々雨

3:50 起床。 5:15 出発。

06:00 2400m地点 途中休憩2回ほど。

06:35 2600m地点 雪渓水有り。

08:20 2900m地点 だんだんペースが遅くなる

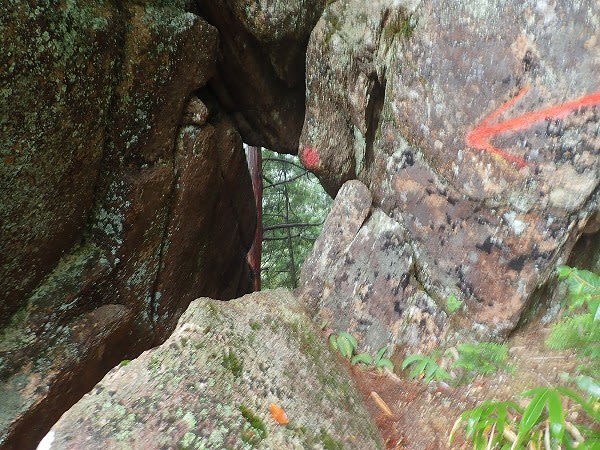

早月尾根上部の登り

山頂直下の早月尾根

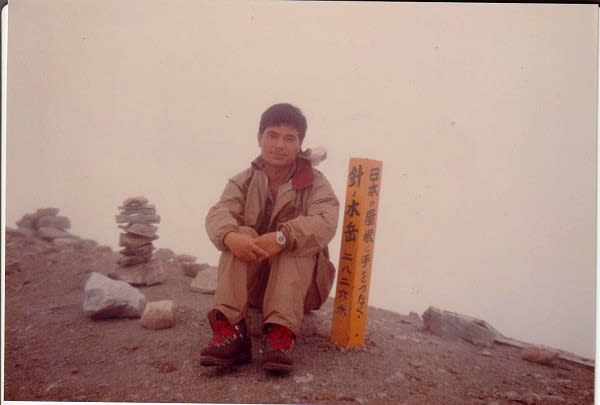

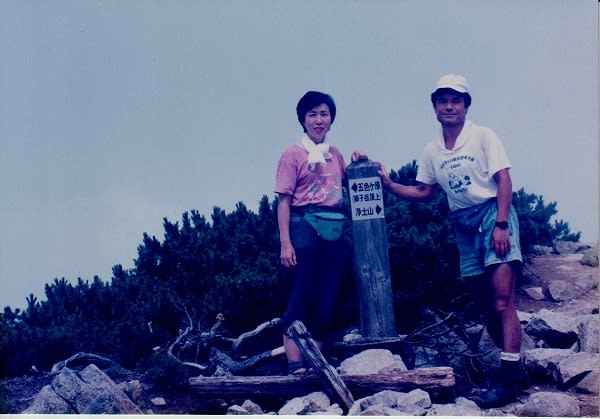

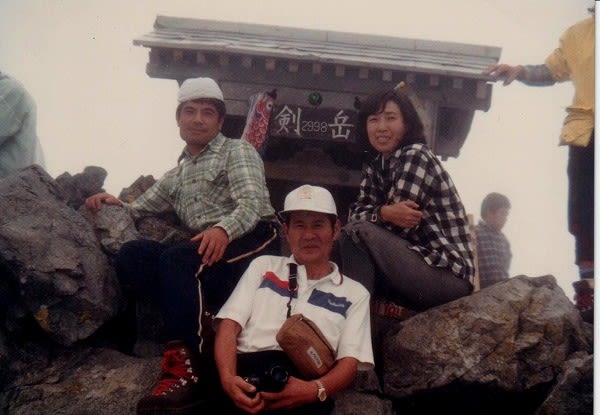

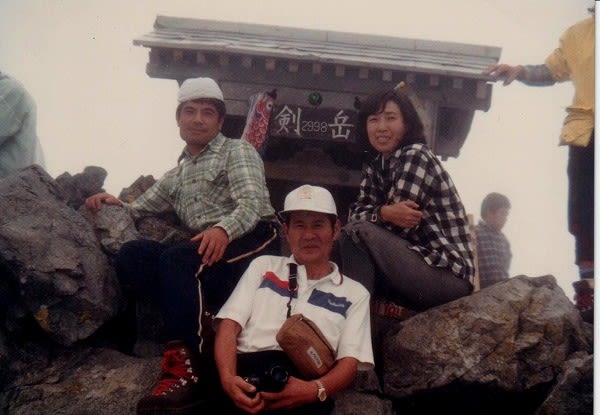

08:58~09:50 剣岳山頂、頂上は40名ほどの登山者で満員、K会のメンバーは見当たらず、360度の展望もガスで視界ゼロ、記念写真、お湯を沸かし昼食という時に大粒の雨、食事もソコソコに出発する。

剣岳山頂

10:05 岩場(カニの横ばい)、長い渋滞で1時間20分待ち。

剣岳の降り

11:38 平蔵避難小屋。 13:25 一服剣。 14:00 剣山荘。

14:50~15:00 剣沢小屋、テント場は100張りほど有り。

15:50~16:07 剣御前小屋、雷鳥平をガスの中に遠望する。

16:50 雷鳥平キャンプ場着、幕営届提出1名¥200円、Kato氏来たり、会の参加者は全員雷鳥荘に集合で幕営者は居ないとの事。取りあえず缶ビールで乾杯¥400円、夕食。

雷鳥平のテント場

19:00 雷鳥荘。全員で乾杯、各コースの報告、明日からの行動予定を打合せ、21:30テントへ戻る。今夜は星が最高に見えるが、疲労と酔いでバタンキュー!!

雷鳥荘で全員集合

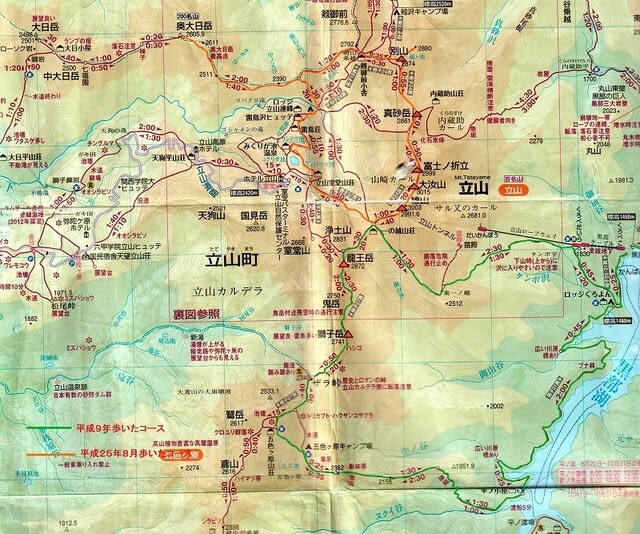

22:00 就寝。明日の行動予定は体調を見てコースを真砂沢泊りとし、内蔵助平より黒4ダムへ往く事に変更。

8月16日(日) 曇り後雨

04:00 起床。雷鳥荘へ行き、食料の差し入れを受ける。早月尾根より同行した姫路のS氏と別れる。単独行の彼は室堂から立山方面へ。

06:40 出発。出発前にラジオ体操、子供連れの家族が多い。

08:25~50 剣御前小屋、ガスの中気温低い。

09:15~30 剣沢小屋。 10:00 剣沢雪渓取り付き。

10:30~45 雪渓途中で休憩、小さな子供連れ家族あり、小屋に泊りながら仙人池より阿曽原~宇奈月へ行く予定だそうだ。大したものだと感心する。

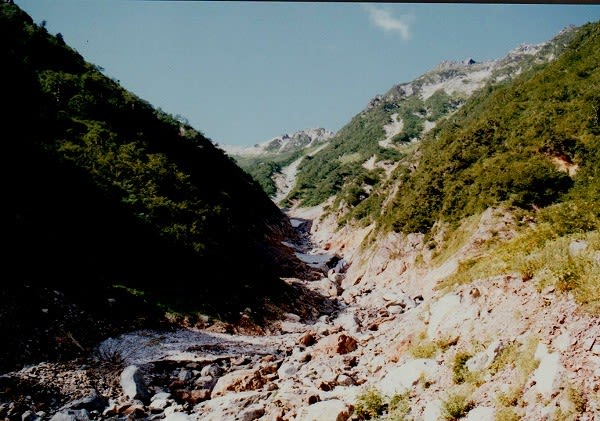

剣沢雪渓の降り

雪渓の崩落地点

11:00~25 真砂沢小屋、男性二人のパーティから池ノ平テント場の話を聞く。F君と協議の結果、最初の予定通り、仙人池~阿曽原~宇奈月コースを行く事にする。

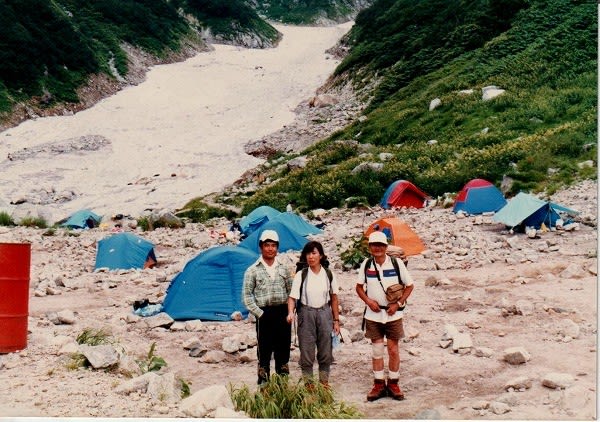

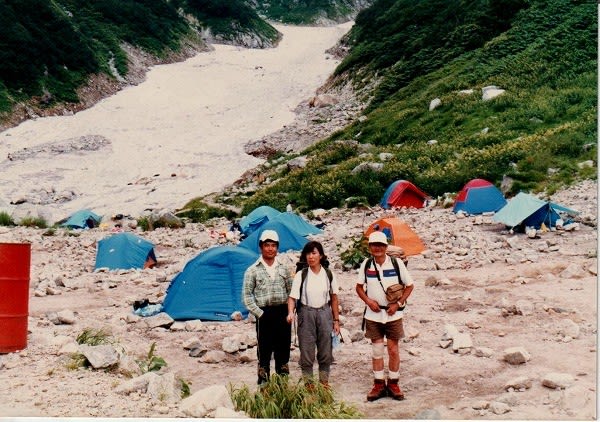

真砂沢のテント場

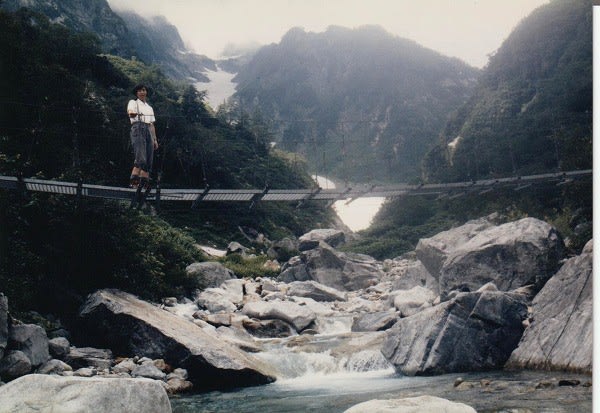

12:25~45 二股吊り橋、途中4カ所ロープ場、2カ所雪渓トラバースあり。

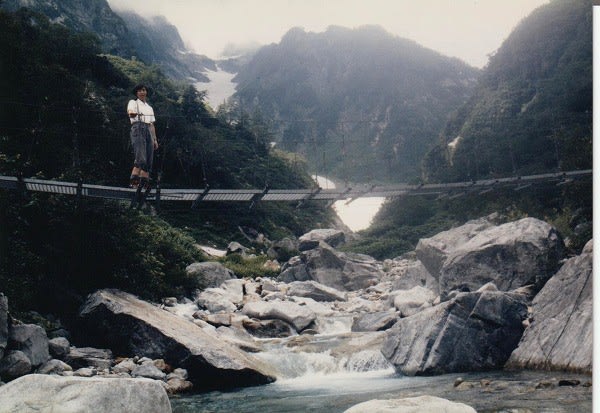

二股の吊り橋

14:53 仙人峠、樹林帯の仙人新道は急坂で一汗掻く。三ノ窓、小窓の雪渓が良く見える。時々陽射しが蒸し暑い。F君、池ノ平テント場へ先行する。

仙人新道の登りから三ノ窓雪渓

15:25 池ノ平小屋着、小屋横に幕営。一人¥400円、缶ビール¥500円。テントを張り終えた途端激しい雷雨、間一髪のところだった。

19:00 就寝、星が少し出るが、夜中再び雨。

8月17日(月) 雨後曇り後雨

03:25 起床、時々雨激しく降る。テントの雨を通って中におびただしい虫、T子さん被害甚大、蚊取り線香の携帯を痛感する。激しい雨はテント撤収時止む。

05:15 出発。 05:45 仙人峠。

06:00~20 仙人池小屋、仙人池は晴れていれば剣岳を映し出し見事であろうが、雨で何も見えず。

07:40~08:00 仙人湯小屋、静かな露天風呂あり、お湯で汗を拭く。若い夫婦のパーティと同行。

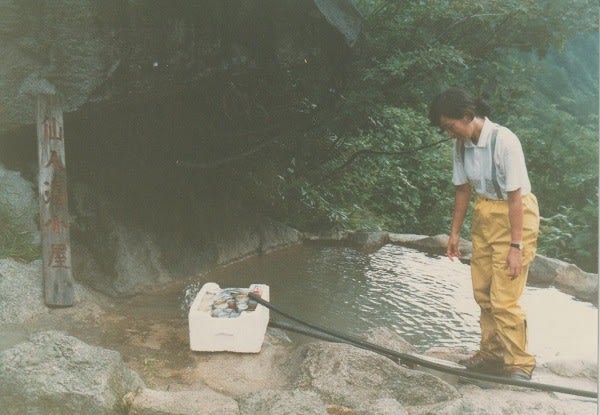

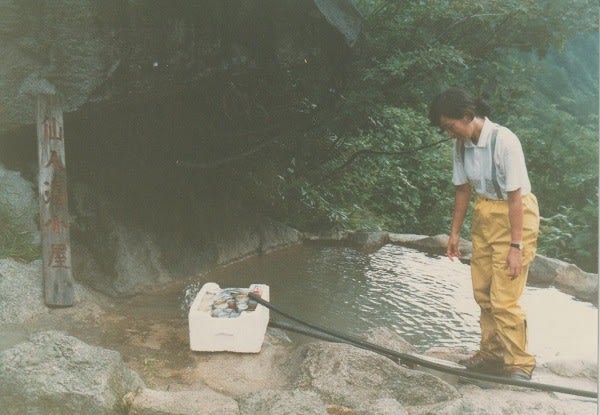

仙人湯小屋の露天風呂

08:20 沢の合流地点で雪渓の崩壊箇所ありトラバースに苦労する。剣沢で会った家族連れが心配になる。

09:55 阿曽原峠、黒4発電所の鉄塔が目前に見える。急坂を一気に降り10:15下ノ廊下分岐に着く。

10:30~50 阿曽原小屋、缶ビール¥500円、テント場で水平歩道の監視人が通行者の数をチェック、電話で報告している。

11:20 一登りして送電線鉄塔下に出る。ここから延々5時間の水平歩道歩きが始まる。

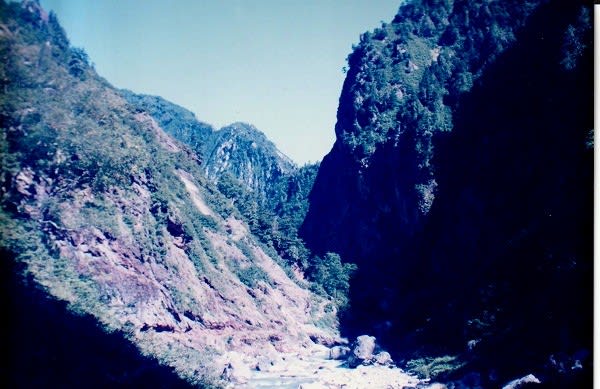

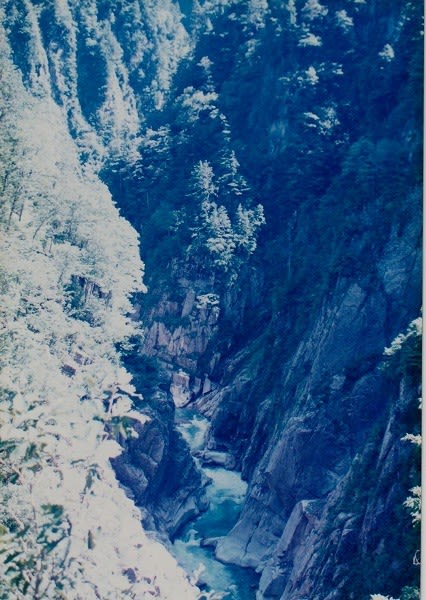

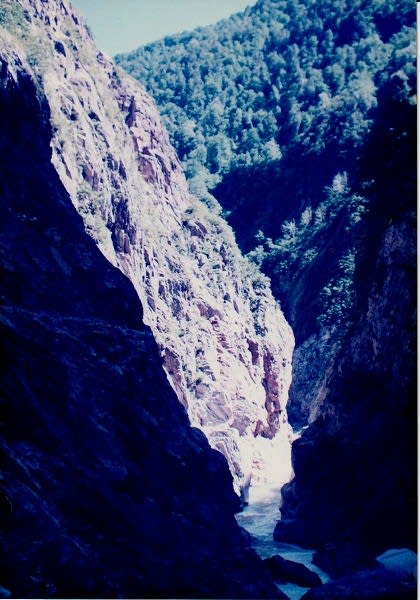

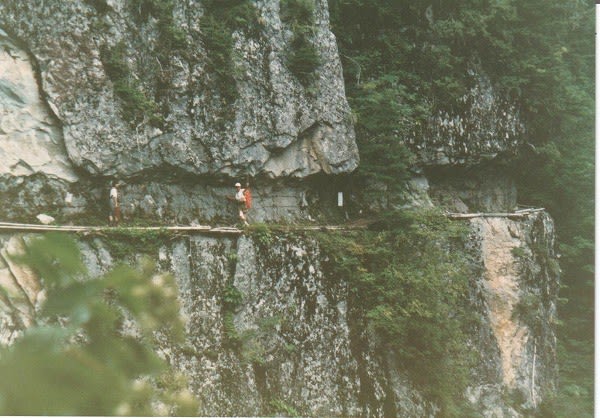

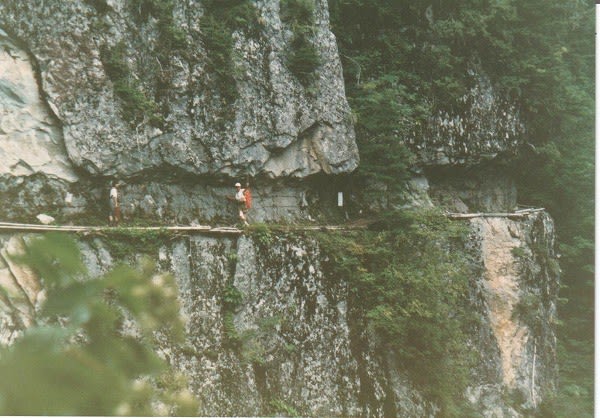

黒部峡谷の水平歩道

12:15~35 オリオ谷手前の大滝、昼食、オリオ谷は砂防ダムの中がトンネルになっている。

オリオ谷手前の大滝

13:35 志合谷出合、水平歩道は谷をトンネルで巻いており、懐中電灯を着装、中は流水が踝まであり運動靴が一発でビッショリ、5分くらいトンネル内を歩く。

15:05~25 鉄塔、水平歩道終わり、もうバテバテ、差し入れの羊羹で元気を出し一気にケヤキ平に降る。

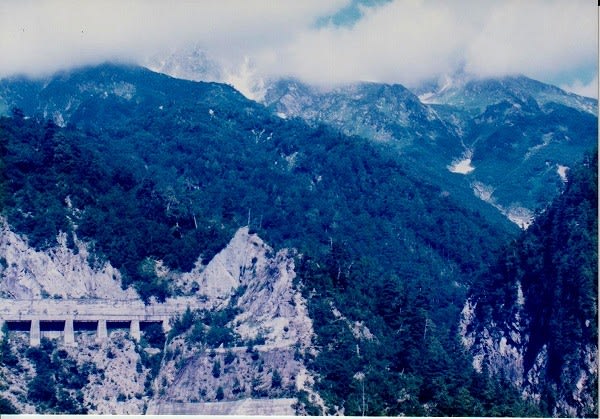

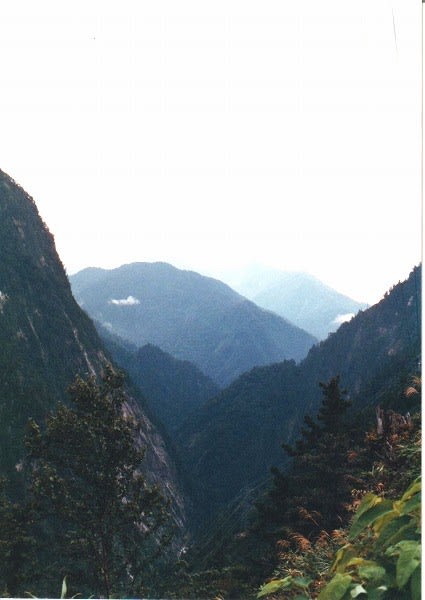

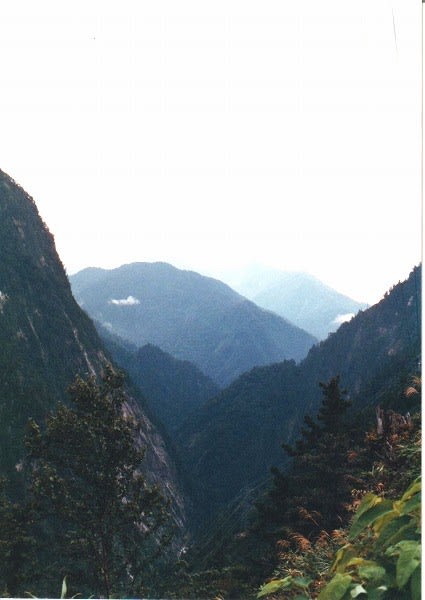

ケヤキ平上部の黒部峡谷

16:05 ケヤキ平駅着、駅周辺は乗車待ちの人で溢れている。運よく16:41のキャンセル予約券を入手、トロッコ電車に乗り込む。乗車券(ザック代込)¥1400円。

トロッコ電車は殆どトンネルで、着替える暇が無かった。汗と雨で濡れた身体が寒い。着替えしたくともザックは後ろの荷物者。

17:50 宇奈月駅着、宇奈月温泉はお祭りで、宿泊場所は全て満員。駅前の交番で聞いてみると、若い巡査の方から真砂沢で出会った中年男性二人組の事を15分位事情聴取される。見返りにホテルの温泉に無料で入浴させてもらい、宿泊できるお寺を紹介してもらう。

五日ぶりの温泉風呂、湯上りに自販機の缶ビール¥280円をグイ、ザックをお寺に置き、折からの雨の中街で夕食。生ビールで山行の無事を祝す。お寺はお祭りのテキヤの人と花火師の人で満杯、我々は別部屋に泊る。

8月18日(火) 雨後曇り後雨

5:20 起床、お寺の朝食を食べて見たかったが、時間が無いので雨の中お寺を出る。

06:08 宇奈月駅発、電車はガラガラ、急行と書いてあったのに各駅停車。¥700円

07:08~28 魚津駅、F君と相談、夕方まで東京に帰れれば・・という訳で「青春切符」で帰る事にする。乗車券一人¥2200円、駅売店でビール、つまみを仕入れる。

魚津初の電車は何とブルートレインの通勤電車、東京の山手線では考えられない。通勤者は悠々と新聞を広げている。我々も缶ビールと鱒寿司で朝食。

08:25 糸魚川駅着、久々に大糸線に乗り換える。こちらは旧電車の車両を使用、乗車率は50%位。

09:49 南小谷駅着、乗り換え、駅前でビールを補給。乗客の種が変り、ラケットを持ったティーンエイジャー多し。雨で北アルプスの山並み見えず、ウツラウツラ居眠り。

12:29 松本駅着、乗り換え、駅ホームで喰った天婦羅うどん不味い。せっかくの気分が台無し。

14:11 小淵沢駅着、乗り換え、南アルプスも八ヶ岳も見えず、山岳展望の旅は失敗に終わる。電車待ちの間、パノラマ特急が停まる。¥2200円の旅とはだいぶ差があるが、山が見えないのは同じ。

小海線にボディ一杯コーヒーのコマーシャルを描いた電車あり、JRもやるもんだと感心。甲府辺りから混みだした。立ち席の人多し。

17:02 高尾駅着、乗り換え、西国分寺駅でF夫妻と別れる。

18:00 東中野駅着、魚津より10時間半、鈍行の旅が終わる。

感想 H氏

寝不足の夜行列車で早月尾根を登るハードスケジュールは、PLの適切なリードのお陰で久々にタップリ汗を掻き、2時間も早く伝蔵小屋に着き旨いビールを飲む事ができた。

天候は全般的に不安定で天気はいまいちであったが、三泊のテント生活は楽しかった。ただ雷鳥平で仲間のテントが無かったのは淋しかった。仙人池は雨であったが、もう一度晴れた日に池に映る剣を見に来たい場所である。

しかし阿曽原からケヤキ平の水平歩道は始め調子よく飛ばしたが、やがて飽きてしまい目的地の送電線鉄塔が中々近づかず、途中で嫌になってしまい、雷鳥荘で皆に差し入れてもらった羊羹の美味しかった事。

宇奈月温泉で富山県警交番のお巡りさんの好意により、ホテルの温泉で汗を流し、お寺に泊めてもらい、魚津から青春18キップで東京まで鈍行で乗り継ぎ¥2200円で帰ったり、今回も話題に事欠かない集中山行であった。

3回目は平成26年8月初旬にバリエーションルートの長次郎谷から単独で剣岳に登った。この時は天気にも恵まれて、剣岳のアルペン的な景観を存分に堪能する事ができました。尚この山行は当時のブログに掲載済みなので、詳細は下記をクリックしてご覧ください。

クリックしてネ

クリックしてネ