■4日前からずっと僕の頭の中で鳴っている音楽があります。

中学生の頃に聴いた電気グルーヴの「カメライフ」♪

なぜかというと、ちゃんと理由があります(#^.^#)

今季、畑で島オクラに初めてカメムシが大発生しました。

過去にないほど今季は島オクラが絶好調なだけに晴天の霹靂(へきれき)でした。

うちの畑は農薬も化学肥料も使わない自然農の畑。

約10年以上オクラを栽培してきて、カメムシの大発生は初めての事でした。

その対処をしている時に僕の中で鳴っているのが「カメライフ」。

なんでだろう?

言わば「カメムシライフ」(笑)。

今季は超イケイケの島オクラでした。

最近大発生しているアジアベッコウマイマイも多少問題ですが、

先週くらいから今まで自分の畑でお目にかかったことのないカメムシが登場しだしました。

最初は少なくて気にならなかったのですが、

あれよあれよと大増加。

オクラもカメムシに喰われてスポンジ状に。

こりゃ収穫も見込めないワケです。

それで四日前から本格的に対策に追われることになりました。

普通の農家であれば農薬を散布してハイ解決!なのですが、

そうはいかない自然農。

師匠の本を調べたり、ネットで色々調べて、

木酢酢や草木灰、唐辛子エキスなど有効そうな情報がありましたが、

まずは目の前のカメムシくんたちを除去しなければいけません。

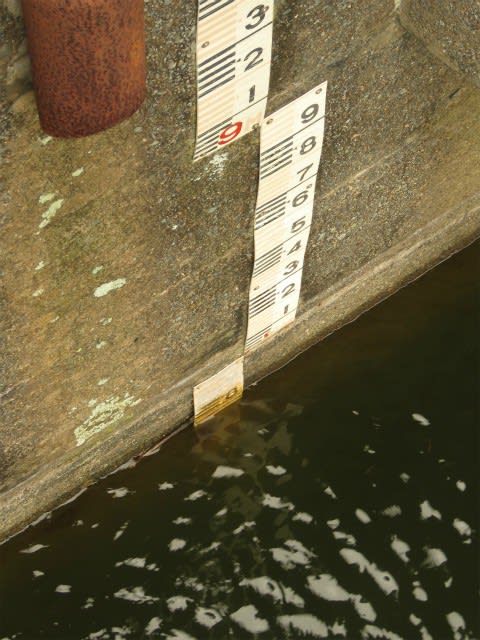

まずはペットボトルの上を切って、

中に不要の油を2センチくらい入れて、

そこにポトポトと落として捕獲することにしました。

こうするとカメムシのあの凄まじい匂いは皆無です♪

そんな捕獲作業で鳴っていたのが何故か往年のカメライフでした(#^.^#)

■そんなこんなで、

初日は300匹、

2日目は200匹、

3日目は20匹、

今日は10匹、

とどんどん減ってきました。

捕獲するのがあまりに臭くなくて、

日に日に自分の捕獲技術も向上するので楽しく、

頭の中のカメライフもガンガンで、

数が減ってきたのが寂しく感じるくらいでした(笑)。

Facebookにカメムシの事を書いたら、

まあ沢山の反響があり、その中には食べるとパクチーの風味という記事の紹介まで(笑)。

油で溺れてしまったカメムシは、最初は堆肥に入れていたのですが、

ネズミが大好きなようで、朝には油ごとなくなる始末。

烏骨鶏にもあげてみようかなと思っています。

モロヘイヤはカメムシの被害とは無縁で絶好調です☆

これで我が家は毎年、夏バテ知らず(#^.^#)

■さて、ここで自然農らしく、

今までなかったカメムシ大発生の原因の観察です。

近所の畑のオクラには皆無。

僕の畑の、しかも40本あるオクラのうち、

特に15本くらいに集中しています。

今年は春も7月下旬も例年にないほど雨が多く、

夏にしては涼しいし、不思議な気候です。

位置を見ると、去年オクラと同じアオイ科のローゼルを作った畝に集中して発生しているようにも見えます。

化学肥料も与えておらず、

投入したのはヤギ糞の堆肥を少しくらい。

連作障害だったり、

何かバランスを欠いた結果だと思います。

病害虫にしても、病気にしても、

人間生活にしても、自然にしても、

現象だけでなく、

その結果に至る背景やプロセスにフォーカスするのが、

自然農の、そして暮らしの醍醐味かもしれません。

まだまだ頭の中のカメライフは続いています☆

■そんな日々の中、バランスや調和の大切さを再確認していたのですが、

ふとそんな事を考えさせられる展示がありました。

いつもであれば、

普通に見て、すごいなぁ、素敵だなぁと通り過ぎるものです。

今、母島の船客待合所で展示されている、小学生高学年の展示を見て、ふと感じるものがありました。

子供たちの展示はもちろん素晴らしいのです。

オガサワラオオコウモリやミズナギドリの説明、

丁寧にイラストで説明されていています。

どれも素晴らしく描かれています♪

でもふと気付くと、そのすべてがアカデミックな自然の話、

貴重な小笠原の自然の話が全てを占めていました。

もちろん、小笠原の大自然はとても素晴らしいし、

もちろんその貴重な自然を知ることは大事なのですが、

今までの展示にあった、

子供目線の地域の発見や、

ゴミの処理、地域を維持する暮らし目線の内容が著しくなくなってた事に気付きました。

これは世界遺産になって10年で顕著に表れたものな気がします。

今まで、自分が自然保護の仕事側だったので、

気付かなかっただけかもしれませんが、

この10年でもそうとう島の子供の教育の流れは変わってきています。

自分がこの春から

産業廃棄物の処理や運搬、

ゴミの回収、入港の物資の配達、

青年会やふるさと検討会、消防団などの地域活動、

そして便利屋や福祉の仕事をすることで見えてきたものがあります。

学校の先生にこの話をしてみたら、

先生方も赴任は3年くらいで島の暮らしのことよりも、

沢山資料や分かりやすく受けがいい自然研究目線が多くなってしまっているのかもとの事でした。

確かに世界遺産の小笠原。

色んなパンフレットや講演、情報を見ても圧倒的に自然学術関係が多いことに気付きます。

地域のインフラや文化、人間活動の資料はほとんどお目にかかれません。

これはどうしたものかと考えるきっかけになりました。

島の自然対策などは内地の研究者が多数を占める科学委員会で決められますが、

人の暮らしを総合的に決めるのは、やはり村議会ということになるのでしょうか?

その中で島はその島の人がどうしていきたいのか?

がとても大事だと思います。

外部から価値観を押し付けられて、誘導されるものではないと思うのです。

それとも外部の人の持っていきたい方向に甘んじていくのか?

今はあまりにそのバランスが偏ってきているのではないか?

そう思えるのです。

いい意味でターニングポイントな気がします。

自分達の感じていることや考えていることを

地域の皆が大切にして、

自分たちで動かしていく地域になっていってほしいと思っています。

そんなことを考えていたら、

一緒に母島部活動の活動をしているおっくんが素敵な記事を紹介してくれました。

【外部の人間が、上から目線で、

自分たちの価値観を押し付ける構造はどこでも起こり得ますね。

自分たちの正義が、相手を幸せにしているとは限らない。気をつけないといけない。】

これ、すごく大事な視点だと思います。

これはニジェールで活動している三木さんの対談の中の言葉です。

興味のある方はぜひご覧になってみてください(#^.^#)

やはり、ここでも大事なのはバランスな気がするのです。

白人がインディアンを野蛮で低能な人と決めつけ、

先住民文化を禁止し、文字やキリスト教を押し付ける。

実はインディアンなどの先住民は、

文字ができないのではなく、

言葉には文字にできないニュアンス(言葉の音、間、表情など)が沢山含まれていて、

文字にしたらそれらを失ってしまうと考えて、口伝文化を大事にしていたというのです。

多様で持続可能な先住民文化をことごとく破壊してきた先進国の行い。

いい部分もあるのでしょうが、

やはりそこはもっと相手に、その土地の人に合わせて共に考える必要があると思うのです。

いかなる場面でも調和とバランスにフォーカスする。

実はすごく大事なことな気がします。

2019年に金沢文庫芸術祭に関わる浅葉弾さんが言った「調和(バランス)」と言ったのを思い出しました。

どんな時もバランスを保たなければ持続可能ではない気がします。

そんなことを考えるカメムシライフでした(#^.^#)

カメムシ、学びになるなぁ~☆

あんまりカメムシ退治でカメライフとか言っていたら、夕食に「カメの手」が出てきました(笑)。

これね、フジツボの仲間で、

とっても美味しいんですよ♡

中身を覗くとこんな感じです。

中身を箸でほじりだすとこんな感じです。

中身も美味しいし、汁物に入れても出汁が利いて最高です♡

小笠原には生息しておらず、

八丈島のを頂きました(#^.^#)

どうもありがとうございました!

ご馳走様でした♪

中学生の頃に聴いた電気グルーヴの「カメライフ」♪

なぜかというと、ちゃんと理由があります(#^.^#)

今季、畑で島オクラに初めてカメムシが大発生しました。

過去にないほど今季は島オクラが絶好調なだけに晴天の霹靂(へきれき)でした。

うちの畑は農薬も化学肥料も使わない自然農の畑。

約10年以上オクラを栽培してきて、カメムシの大発生は初めての事でした。

その対処をしている時に僕の中で鳴っているのが「カメライフ」。

なんでだろう?

言わば「カメムシライフ」(笑)。

今季は超イケイケの島オクラでした。

最近大発生しているアジアベッコウマイマイも多少問題ですが、

先週くらいから今まで自分の畑でお目にかかったことのないカメムシが登場しだしました。

最初は少なくて気にならなかったのですが、

あれよあれよと大増加。

オクラもカメムシに喰われてスポンジ状に。

こりゃ収穫も見込めないワケです。

それで四日前から本格的に対策に追われることになりました。

普通の農家であれば農薬を散布してハイ解決!なのですが、

そうはいかない自然農。

師匠の本を調べたり、ネットで色々調べて、

木酢酢や草木灰、唐辛子エキスなど有効そうな情報がありましたが、

まずは目の前のカメムシくんたちを除去しなければいけません。

まずはペットボトルの上を切って、

中に不要の油を2センチくらい入れて、

そこにポトポトと落として捕獲することにしました。

こうするとカメムシのあの凄まじい匂いは皆無です♪

そんな捕獲作業で鳴っていたのが何故か往年のカメライフでした(#^.^#)

■そんなこんなで、

初日は300匹、

2日目は200匹、

3日目は20匹、

今日は10匹、

とどんどん減ってきました。

捕獲するのがあまりに臭くなくて、

日に日に自分の捕獲技術も向上するので楽しく、

頭の中のカメライフもガンガンで、

数が減ってきたのが寂しく感じるくらいでした(笑)。

Facebookにカメムシの事を書いたら、

まあ沢山の反響があり、その中には食べるとパクチーの風味という記事の紹介まで(笑)。

油で溺れてしまったカメムシは、最初は堆肥に入れていたのですが、

ネズミが大好きなようで、朝には油ごとなくなる始末。

烏骨鶏にもあげてみようかなと思っています。

モロヘイヤはカメムシの被害とは無縁で絶好調です☆

これで我が家は毎年、夏バテ知らず(#^.^#)

■さて、ここで自然農らしく、

今までなかったカメムシ大発生の原因の観察です。

近所の畑のオクラには皆無。

僕の畑の、しかも40本あるオクラのうち、

特に15本くらいに集中しています。

今年は春も7月下旬も例年にないほど雨が多く、

夏にしては涼しいし、不思議な気候です。

位置を見ると、去年オクラと同じアオイ科のローゼルを作った畝に集中して発生しているようにも見えます。

化学肥料も与えておらず、

投入したのはヤギ糞の堆肥を少しくらい。

連作障害だったり、

何かバランスを欠いた結果だと思います。

病害虫にしても、病気にしても、

人間生活にしても、自然にしても、

現象だけでなく、

その結果に至る背景やプロセスにフォーカスするのが、

自然農の、そして暮らしの醍醐味かもしれません。

まだまだ頭の中のカメライフは続いています☆

■そんな日々の中、バランスや調和の大切さを再確認していたのですが、

ふとそんな事を考えさせられる展示がありました。

いつもであれば、

普通に見て、すごいなぁ、素敵だなぁと通り過ぎるものです。

今、母島の船客待合所で展示されている、小学生高学年の展示を見て、ふと感じるものがありました。

子供たちの展示はもちろん素晴らしいのです。

オガサワラオオコウモリやミズナギドリの説明、

丁寧にイラストで説明されていています。

どれも素晴らしく描かれています♪

でもふと気付くと、そのすべてがアカデミックな自然の話、

貴重な小笠原の自然の話が全てを占めていました。

もちろん、小笠原の大自然はとても素晴らしいし、

もちろんその貴重な自然を知ることは大事なのですが、

今までの展示にあった、

子供目線の地域の発見や、

ゴミの処理、地域を維持する暮らし目線の内容が著しくなくなってた事に気付きました。

これは世界遺産になって10年で顕著に表れたものな気がします。

今まで、自分が自然保護の仕事側だったので、

気付かなかっただけかもしれませんが、

この10年でもそうとう島の子供の教育の流れは変わってきています。

自分がこの春から

産業廃棄物の処理や運搬、

ゴミの回収、入港の物資の配達、

青年会やふるさと検討会、消防団などの地域活動、

そして便利屋や福祉の仕事をすることで見えてきたものがあります。

学校の先生にこの話をしてみたら、

先生方も赴任は3年くらいで島の暮らしのことよりも、

沢山資料や分かりやすく受けがいい自然研究目線が多くなってしまっているのかもとの事でした。

確かに世界遺産の小笠原。

色んなパンフレットや講演、情報を見ても圧倒的に自然学術関係が多いことに気付きます。

地域のインフラや文化、人間活動の資料はほとんどお目にかかれません。

これはどうしたものかと考えるきっかけになりました。

島の自然対策などは内地の研究者が多数を占める科学委員会で決められますが、

人の暮らしを総合的に決めるのは、やはり村議会ということになるのでしょうか?

その中で島はその島の人がどうしていきたいのか?

がとても大事だと思います。

外部から価値観を押し付けられて、誘導されるものではないと思うのです。

それとも外部の人の持っていきたい方向に甘んじていくのか?

今はあまりにそのバランスが偏ってきているのではないか?

そう思えるのです。

いい意味でターニングポイントな気がします。

自分達の感じていることや考えていることを

地域の皆が大切にして、

自分たちで動かしていく地域になっていってほしいと思っています。

そんなことを考えていたら、

一緒に母島部活動の活動をしているおっくんが素敵な記事を紹介してくれました。

【外部の人間が、上から目線で、

自分たちの価値観を押し付ける構造はどこでも起こり得ますね。

自分たちの正義が、相手を幸せにしているとは限らない。気をつけないといけない。】

これ、すごく大事な視点だと思います。

これはニジェールで活動している三木さんの対談の中の言葉です。

興味のある方はぜひご覧になってみてください(#^.^#)

やはり、ここでも大事なのはバランスな気がするのです。

白人がインディアンを野蛮で低能な人と決めつけ、

先住民文化を禁止し、文字やキリスト教を押し付ける。

実はインディアンなどの先住民は、

文字ができないのではなく、

言葉には文字にできないニュアンス(言葉の音、間、表情など)が沢山含まれていて、

文字にしたらそれらを失ってしまうと考えて、口伝文化を大事にしていたというのです。

多様で持続可能な先住民文化をことごとく破壊してきた先進国の行い。

いい部分もあるのでしょうが、

やはりそこはもっと相手に、その土地の人に合わせて共に考える必要があると思うのです。

いかなる場面でも調和とバランスにフォーカスする。

実はすごく大事なことな気がします。

2019年に金沢文庫芸術祭に関わる浅葉弾さんが言った「調和(バランス)」と言ったのを思い出しました。

どんな時もバランスを保たなければ持続可能ではない気がします。

そんなことを考えるカメムシライフでした(#^.^#)

カメムシ、学びになるなぁ~☆

あんまりカメムシ退治でカメライフとか言っていたら、夕食に「カメの手」が出てきました(笑)。

これね、フジツボの仲間で、

とっても美味しいんですよ♡

中身を覗くとこんな感じです。

中身を箸でほじりだすとこんな感じです。

中身も美味しいし、汁物に入れても出汁が利いて最高です♡

小笠原には生息しておらず、

八丈島のを頂きました(#^.^#)

どうもありがとうございました!

ご馳走様でした♪