リハビリ機能を名目にした施設ではなく、障害を抱えていても健常者と同じように肉体を鍛えるためのトレーニングジム。言われてみればこうしたジムは確かに少ない。ここにひとつの成功例がある。肉体を極限まで追い込むことで、彼らが得るものの大きさがよく分かる。

痛み止め中毒から現役引退

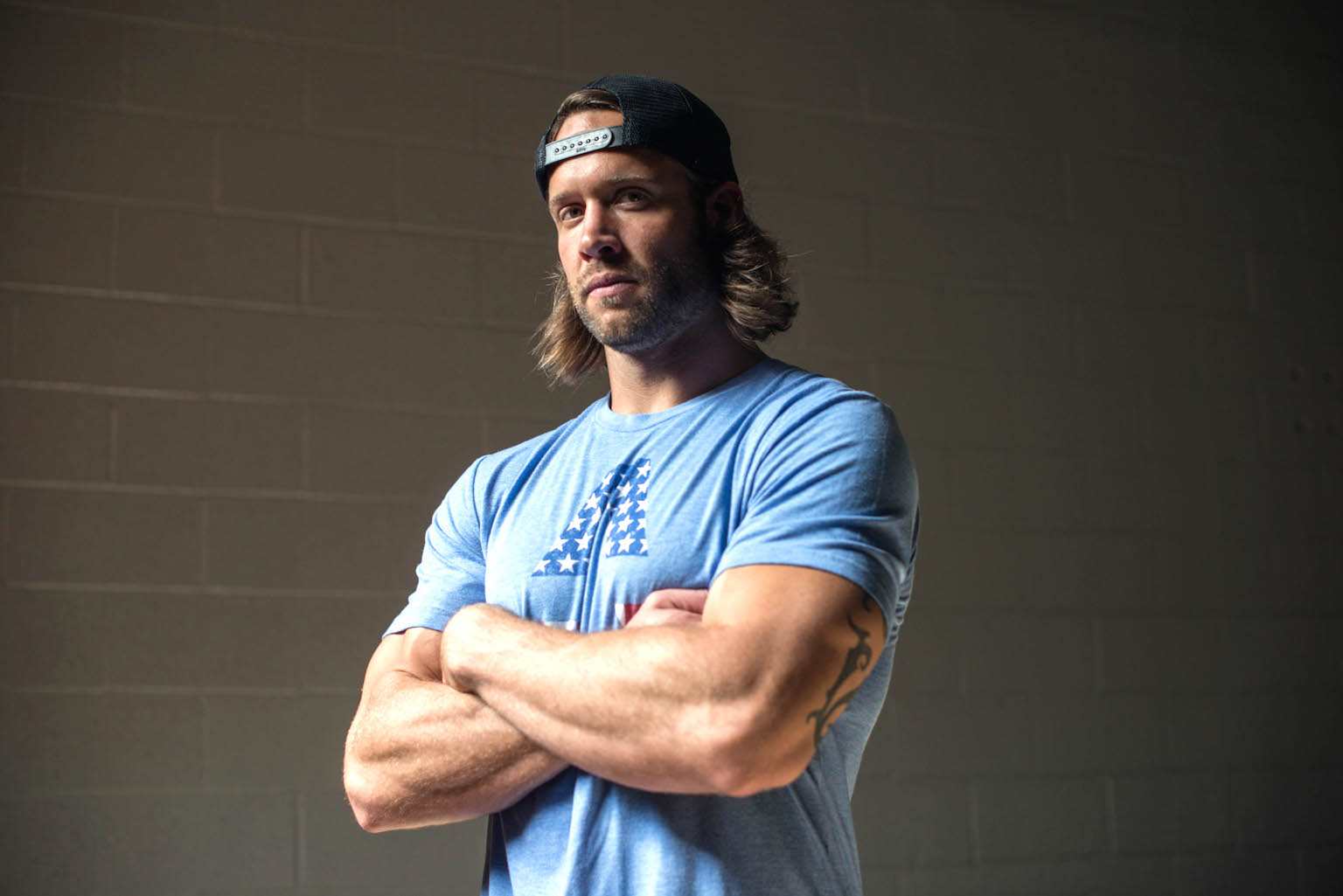

元NFL選手第二の人生は、

障害者ためのトレーニングジム

2008年、この年最後の指名(ドラフト7巡目252番目)を受けてセントルイス・ラムズに入団したデビッド・ボボラ。わずか5シーズン限りで引退に追い込まれた彼を最後まで悩ませ続けたのが右肩の故障(2011年)だ。

以来、不安を抱えながらのプレイに痛み止めの薬が手放せず、ついには重度の中毒症状を訴えるまでに。

リハビリにより回復後、現役を退いた彼と家族はダラスに移り住み、フィジカルトレーナーとして第二の人生を歩む決意をした。フィジカルエリートをさらに鍛え上げる設備を用意した彼だったが、ここである男性との運命的な出会いを果たす。

元米海兵隊のトラビスだ。

四肢を失った元軍曹と

二人三脚で作りあげた

フィジカルトレーニング

退役軍人のトラビスは、アフガニスタンで負傷し四肢を切断する大ケガを追っていた。その彼にボボラはこう尋ねた。「最後に自分の力で動いたのはいつだい?」。トラビスでなくたって不躾な質問、と感じるに違いない。

だが、元NFLプレイヤーは本気だった。経験はないが、自分にトレーニングをさせて欲しい。可能性の限界に挑もう、と。四肢を失い希望を見出せずにいた元軍曹は、彼の熱意に負けたと語っている。

残された肉体を鍛えることで

取り戻した自信とつながり

2011年アフガニスタンに出兵していたブライアンは、地雷を踏み両足を切断した。退役した後も失ったはずの足の痛みが取れず、ヘロインに手を染め職を失い、自暴自棄にくれる日々が続いていた。

ある日、駐車場で車椅子にまたがったブライアンに遭遇したボボラ。相手の返答も待たずにこう声をかけた。「ボクにトレーニングさせてくれないか?」。この日初めて出会った身も心もボロボロ(ボボラ談)のブライアンに、在りし日の自分を重ね合わせていたのかもしれない。

だがブライアンは半信半疑だ。それもそのはず、鋼のような肉体を持っていても、わずか数年しかもほぼベンチ生活の元NLF選手をおいそれとは信用できなかった。それでも、その夜Google検索でヒットしたボボラの名を目にし、決意を固めた。

翌日、ジムを訪れたブライアンにボボラは一言。「キミを必ず歩けるようにしてみせるよ」。

コミュニティ意識が自然発生

いつしか、ボボラのジムは障害を持つ人同士がサポートしあい、互いに切磋琢磨しながら残された肉体や残存機能を鍛えあげるコミュニティとして機能し始めている。

その様子にボボラはどこにでもある、けれどここにしかないトレーニングジムが形成されていく過程を、一人ひとりのチャレンジングスピリットに喩えた。

「彼らもまた、ボクと同じようにサイドラインの外側へと追いやられていたんだ。社会復帰への道がいくら用意されていたとしても、いつかは保険だってお金だって尽きていく。ここでもう一度自分自身を鍛えあげ助けあうことで自信を取り戻し、社会的なつながりを感じて欲しいんだ」。

フィジカルだけでなく、メンタルトレーナーとして第二の人生を歩みだしたボボラの元に、同じく再起を果たそうとトレーニングに励む人々が多く集まってくるのは、必然ではないだろうか。