解離性大動脈瘤では種々の病態を呈しますが、消費性凝固障害もその一つです。偽腔が開存している症例で、拡大した偽腔の血流が遅い場合は、血流うっ滞から偽腔内に血栓系を起こし、そこで凝固・血栓溶解が繰り返され、まさに播種性血管内凝固のような状態を引き起こすことがあります。この血栓形成によって凝固因子が消費されてしまい、血小板や凝固因子が枯渇して出血傾向を呈します。皮下出血や粘膜出血などが発生します。DICスコアが満たされるので、慢性DICと呼ぶ人もいます。

こうした症例を、他の手術をすると術中の止血が困難になる危険があります。

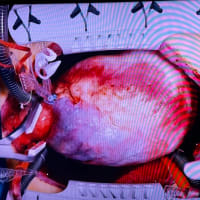

この状態を回避する、もしくは治療をするには、血栓形成の現場となる拡大した偽腔をなくすこと、すなわち解離性大動脈瘤切除=人工血管置換術が必要です。エントリー閉鎖をステントグラフトで可能であれば、それにより偽腔が血栓閉塞して状態が回復する可能性がありますが、その結果は不確定です。出血傾向、凝固障害がある状態での手術になるため、手術リスクは高まると考えられます。そのため、置換範囲は最小限にする必要があります。多くは下行大動脈置換術を行います。

こうした症例を、他の手術をすると術中の止血が困難になる危険があります。

この状態を回避する、もしくは治療をするには、血栓形成の現場となる拡大した偽腔をなくすこと、すなわち解離性大動脈瘤切除=人工血管置換術が必要です。エントリー閉鎖をステントグラフトで可能であれば、それにより偽腔が血栓閉塞して状態が回復する可能性がありますが、その結果は不確定です。出血傾向、凝固障害がある状態での手術になるため、手術リスクは高まると考えられます。そのため、置換範囲は最小限にする必要があります。多くは下行大動脈置換術を行います。