◎今日の一枚 468◎

Art Pepper

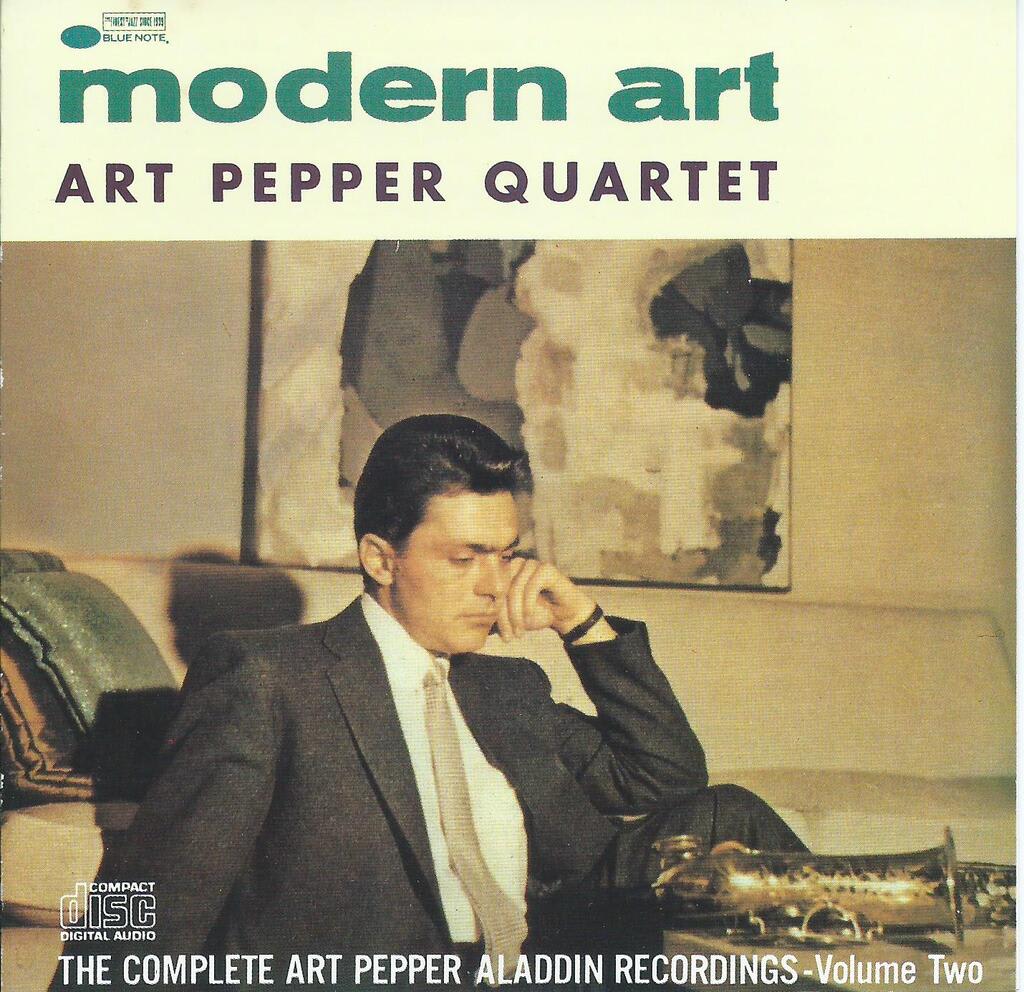

Modern Art

「建国記念の日」である。戦前の「紀元節」である。紀元とは年数を数える元となった始点である。始点とは、もちろん初代とされる神武天皇の即位年である。今年はそれから2681年、すなわち皇紀2681年なのだそうだ。もちろん、神武天皇が記紀神話上の架空の人物であることは多くの人が知っている。「建国記念"の"日」の"の"がそうした批判への苦肉の対応であることも知られている。それにしても、なぜ2681年前なのか。別に記紀神話に書かれているわけではない。とてもテキトーな理由なのだ。

60年周期の十干十二支というものがある。十干と十二支を組み合わせたものだ。60歳を「還暦」と呼ぶのは、もちろんこれに由来している。「還暦」とは《暦が還る》ことをいうのだ。その58番目の組み合わせである「辛酉(かのととり)」は革命の年とされている。中国由来の考え方である。60年に一度の辛酉の年にはなにかしら革命がおこる。さらに、21回目の辛酉の年、すなわち60年×21回で、1260年に一回のペースで大革命の年があるとされる。その説に基づいて、明治の初めの歴史学者たちは、前回の大革命があった辛酉の年を聖徳太子の時代とした。明治には、聖徳太子は国の形を整えたとても偉い人とされていたのである(現在では聖徳太子の名の存在も否定され、高校教科書でも厩戸王と記載されている)。それでは聖徳太子の時代の21回前の辛酉の年はいつか。国の形を整えた聖徳太子に匹敵するとなれば、初代天皇である神武天皇の即位しかあるまいということで、紀元前660年1月1日を紀元節としたのだそうだ。史料的裏付けは全くない。この太陰暦の1月1日を、太陽暦に直すと2月11日になる。「紀元節」が制定されたのは明治6(1873)年である。その後、アジア太平洋戦争の敗北後、GHQの意向もあって「紀元節」は廃止されたが、日本の国力が回復するにしたがって保守層を中心に紀元節復活が主張されるようになり、1966年の佐藤栄作政権のもとで「建国記念の日」が制定されたのである。

さて、今日の一枚はアート・ペッパーの『モダン・アート』である。1956~57録音の、全盛期のペッパーのプレイだ。不思議なことに、この有名盤をこのブログで今まで取り上げたことがなかった。哀愁の、孤独を感じさせるペッパーのアルトにどっぷりと浸ることができる。手元にある『ジャズ喫茶マスター、こだわりの名盤』(講談社+α文庫)の見出しに、

やや大袈裟にいえば、全盛期のペッパーには死の臭いがあった・・・

とあるのも首肯できる。メインの再生装置で大音響で聴くのもいいが、家族が寝静まった後、机上のブックシェル型スピーカーで音量をしぼって聴くのもまたいい。ペッパーのアルトが、すっと前に出てきて、まるで自分に対して話しかけてくれているような錯覚を覚える。最初と最後に配されたブルースは筆舌に尽くしがたい。