◎今日の一枚 472◎

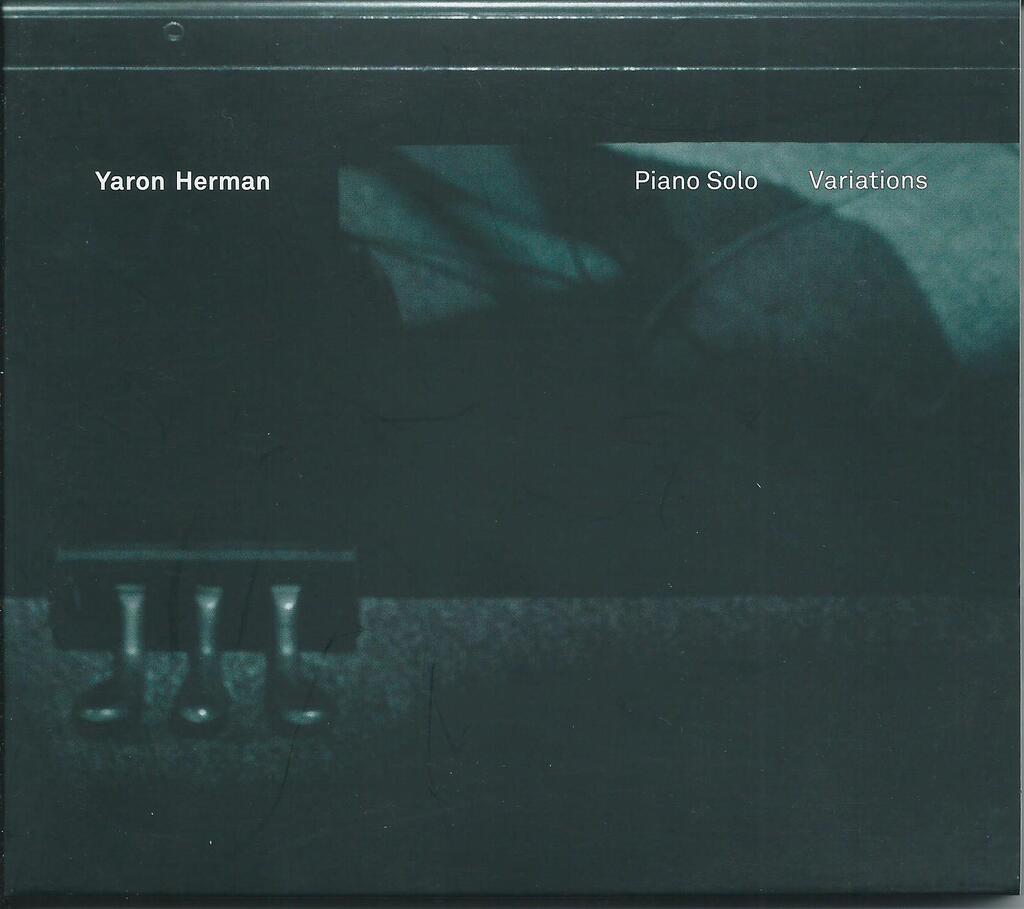

Yaron Herman

Piano Solo Variations

日本史を学ぶ学徒だった頃、専門書の「あとがき」を読むのが好きだった。今はどうなのか知らないが、当時はみな修行時代や恩師とのエピソードなどを書いたものだ。そんな「あとがき」の中で私が白眉だと思うのは、村井康彦さんの『古代国家解体過程の研究』(岩波書店:1965)である。研究への焦りと重圧から逃れるためにカメラに興味をもち、ついにはカメラを作ってしまったという話だったと記憶している。そのカメラには「テレカ」と命名したが、理由はテレくさいからテレカだと記されていたと思う。

その村井さんの『出雲と大和』(岩波新書:2013)を少し前に読んだ。衝撃的な結論だった。邪馬台国は大和にあったと畿内説を唱える一方、邪馬台国とヤマト政権に連続性はなく、ヤマト政権が権力を奪ったと主張した。しかも、邪馬台国は出雲勢力が中心となってが作った権力体(邪馬台国連合)であったといから驚きである。しかし、村井さんの説は古代史学界ではほとんど無視されているという。それは、村井さんがもともと平安時代史の専門であり、当該の時代については素人だということもあるが、考古学の成果の援用はいいとして、記紀神話の深読み、地名、神社の祭神や由緒をもとに論じられていることが原因かと考えられる。文献史学の側からキワモノ的に見られているのだと思う。

けれども、もともと厳密な史料批判と緻密な史料分析に定評のある村井さんが、あえてこの分野に手を出し、批判を覚悟でチャレンジした勇気を、私は称賛したい。いや、それだけでなく、その構想は十分に検討に値するものだし、一定の説得力があるものだと考えている。私は古代史の専門ではないが、なぜ日本書紀に邪馬台国が登場しないのか。なぜ記紀神話では出雲のことに多くの紙数を割き重視しているのか。また、大和の神社の祭神に出雲系の神々が多いのはなぜか。とくに最重要である三輪山に祀られた神が出雲系であるのはなぜかなど、以前から気になっていた疑問を説明してくれる構想なのである。中世史の保立道久さんもwebページの中で村井さんの構想の重要性に言及している。

この問題が今後研究が深化し、どのように展開していくのか楽しみである。すこしでも長生きしたいものだ。

今日の一枚は、イスラエルのピアニスト、ヤロン・ヘルマンの2009年作品『ヴァリエーションズ』である。ピアノソロ作品だ。この作品を取り上げるのは初めてかと思っていたら、以前にも取り上げていたようだ(→こちら)。決して寡黙なピアニストではない。音数も少なくはない。けれども、静謐さを感じる。硬質で音の輪郭が明快なタッチだ。こういうタッチで美しい旋律を奏でられるともうだめだ。心が武装解除されてしまう。あまあまの"きれい系ピアニスト"ではないので、ご安心を。