◎今日の一枚 502◎

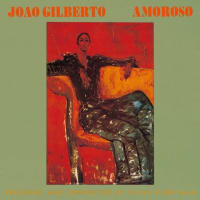

Linda Ronstadt

What's New

ウルトラマンとはアメリカである,と記したのは佐藤健志の『ゴジラとヤマトと僕らの民主主義』という本だったらしい。らしい,というのは,私がその本を読んだことがないからである。私が知ったのは,大澤真幸『戦後の思想空間』(ちくま新書:1998)によってである。もう20年程も前に読んだ本だが,なぜか印象に残っている。オウムに言及した『虚構の時代の果て』もそうだが,この時期の大澤には基本的に首肯すべき見解が多いと思う。

日米安保体制下での日本のアメリカへの依存関係と,ウルトラマンシリーズにおける人類のウルトラマンへの依存関係が同じものであるという見解だ。そもそも,ウルトラマンは宇宙人なのである。いうまでもなく,怪獣も地球人もともに宇宙人である。しかし,ウルトラマンは,なぜかいつも地球人の味方をしてくれるのだ。きっかけは"交通事故"なのだ。宇宙パトロール中のハヤタ隊員とウルトラマンがぶつかったのだ。そのことが原因で,ハヤタ隊員は死んでしまう。不憫に思ったウルトラマンは,ひとつの命を二人で共有するのだ。いい奴だ。いい奴すぎる。でも,やはりおかしい。ウルトラマンは,ほとんど善意で地球人を助けてくれているといっていい。"善意"といったが,それは,ウルトラマンの傘の下で安全を保っている地球人の"従属"を隠蔽するイデオロギーであると考えればわかりやすい。日米安保体制が背景になければ,思いつかないようなストラクチャである。

ところで,ウルトラマンは強い。圧倒的に強い。いつも怪獣をやっつけてくれる。科学特捜隊もそれなりに活躍するが,はっきりいってウルトラマンだけでも事件は解決する。だから,科学特捜隊が《俺たちなんか,いなくてもいいんじゃないか》と,自己矛盾を感じたりすることもあるのだ。戦うアメリカと,それを後方で支援する日本という構図がダブって見える。そう考えると,最終回でウルトラマンがゼットンに負けるのは示唆的である。

ちなみに,ウルトラマンのシナリオ作家の金城哲夫さんは,本土復帰前の沖縄出身であり,琉球ナショナリストでもあるようだ。沖縄が日本の善意に期待する構造と,日本がアメリカの善意に期待する構造がシンクロし,地球人がウルトラマンの善意に期待する構造に投影されている。すべて片務的な,善意の関係である。本来,ありえないような構造だ。やはり,日米安保体制という背景がなければ,発想できない構造である。

今日の一枚は,リンダ・ロンシュタットの1983年作品,『ホワッツ・ニュー』である。ジャズを歌うリンダである。リンダ・ロンシュタットのジャズ作品としては最初のものだ。この後,『ラッシュ・ライフ』 ,『フォー・センティメンタル・リーズンズ』 (→こちら)とジャズ作品が続いていく。ストリングスをバックに,リンダ・ロンシュタットはしっとりとスタンダードを歌う。ジャズ的な歌唱ではないのかもしれない。歌も巧いとはいえないのかもしれない。けれども,中高生の頃好きだったリンダ・ロンシュタットへの憧憬からだろうか,その飾らない,ピュアな歌声に初々しさを感じることもある。一方,テクニックを捨象したような,そのあまりにストレートな歌唱に痛々しさを感じることもある。80年代に買った中古のレコードを今でも聴き続けている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます