二十四節気「秋分」も末候に入り

七十二候では48候で「水始涸(みずはじめてかるる)」頃

意味は、田んぼの水を抜き、稲穂の刈り入れを始める頃と

意味は、田んぼの水を抜き、稲穂の刈り入れを始める頃と

奈良でも秋晴れが続くこれからが、稲刈りの本番を迎えます

今年は神無月にはいり、

COVID-19感染症での緊急事態宣言が遠い昔のような

穏やかな秋晴れ、でも日中は30℃越えの真夏日にも

今後一週間ほどこんな暑い日が続きそうと

しかし陽が落ちると朝晩は涼しくなりますね

次の節気はもうすぐ『寒露』に

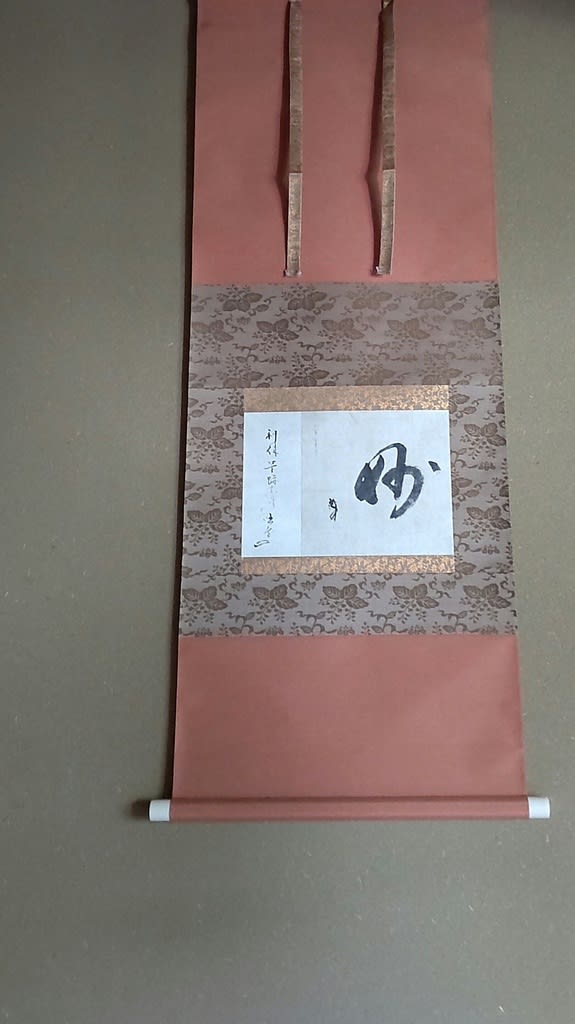

長月最終のお稽古は『軸荘り』をいたしました

「小習十六ヶ条」の一つですが

お茶とお菓子無しの稽古ですので

ついつい通り過ぎるお稽古

「軸荘り」は床に掛ける掛物が宸翰や

名物・由緒のある場合に行います

客の席入り前に、床の上座約三分の一に

帛紗二つ折の上に掛物を、外題を上にして荘ります

茶事においては上の状態が初座の荘り付けとなり

客は床前で掛物を手にすることなく

外題のみ拝見いたします

その後、亭主にお軸の拝見を所望し、

亭主は水谷に下がり

扇子(白菊扇)を腰にさし床前に進み掛物を取り

帛紗を片付け、巻紙、巻緒を外し、点前どおり

扇子で軸を掛けると、正客より拝見開始に

客全員、拝見が終わると

正客は語句、筆者、伝承、由緒などについて亭主に尋ね

亭主は問いに答えます

その後、正客は掛物の巻き上げをお願いすると

亭主は再び水谷にさがり扇子を腰にさして床前に進み

軸を巻き上げ外します

(茶事の時は、替わりの軸を持参し掛けてもよいそうです)

お萩

お萩掛物は無くてはならないもので

部分名称、巻紙の作り方、巻き方と共に

『軸荘り』は忘れてはならない大切なお稽古ですね