雨水に入り霞始めてたなびく候

春霞がたなびくこの季節なのに・・・

今日28日の奈良は四月の陽気

今日28日の奈良は四月の陽気

2/28

2/28修二会の本行は3月1日からですが

その前から東大寺では

平城京跡より

平城京跡より前年の12月16日(良弁僧正の命日)に翌年の修二会を勤める

練行衆と呼ばれる11名の僧侶が発表され

明けて・・・

2月10日ごろには、各自10日前から自坊などで隔離生活を

新入りの方は2月5日頃から入られたようです。

2月20日より、戒壇院別火坊に練行衆が集まられて

「別火(べっか)」と呼ばれる前行が始まる

2月28日午後3時には、練行衆は二月堂下の参篭所に

二月堂↓

多聞城跡より

多聞城跡より2月は逃げる、早くも明日から本行となる

深夜1時には、二月堂へ上堂されて

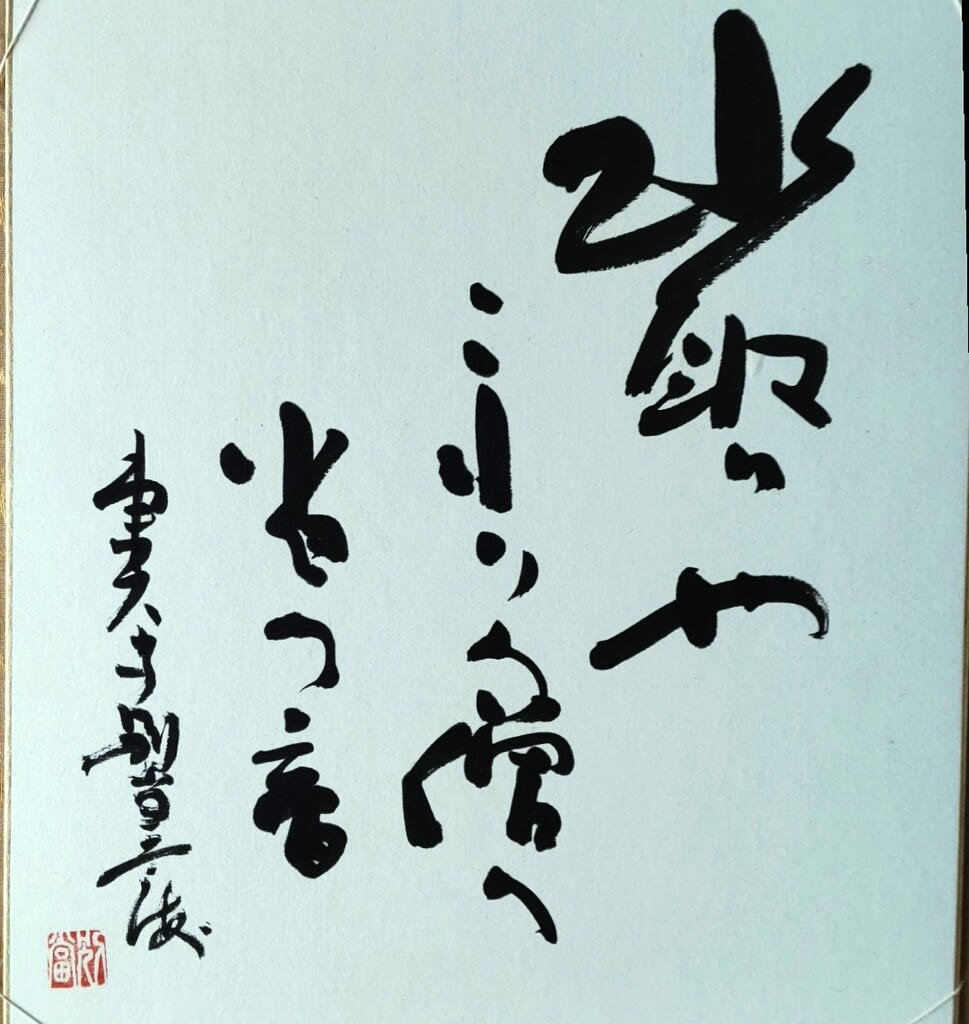

清水公照筆

清水公照筆松尾芭蕉が東大寺二月堂の修二会に訪れたのは1685年

その時に読んだ句が書籍によると

二月堂に籠りて

「水取や氷の僧の沓の音」芭蕉

二月堂前の龍王之瀧にある句碑には

「水取や籠りの僧の沓の音」と刻まれている

300年以上前の事が、今も続く修二会のお蔭で

毎年話題になる

そういえば修二会の通称が「お水取り」と

なったのが芭蕉のこの句が始まりだそうです

2月後半のお稽古の主菓子は

「のりこぼし」

昨年、修二会の童子されてる方からいただいた

本物の「のりこぼし」を干支の兎といっしょに荘り

お水取り一色です

大炉もお終い、本日片付け候。